文节日:小暑之际,如何看待夏季星象变化

小暑是中国传统二十四节气中的一个重要节气,标志着夏季正式进入高温时期。在这个时节,星象变化也开始显现出其独特的规律,影响着自然界的变化以及人类的活动。了解小暑的起源、传统习俗和天文变化,能够帮助我们更好地融入自然节奏,体验这一时节的文化内涵。

小暑的起源与农耕文化

小暑的起源与农耕社会息息相关。作为一个反映自然变化的节气,它标志着一年中最热的时期即将到来,农作物的生长也进入了关键阶段。这个时期,气温升高,降水量较多,对于农业生产尤为重要。农民在此时会特别关注天气变化,尤其是如何应对高温带来的影响。例如,水稻的生长便会受到气候变化的直接影响,温度过高会导致水稻的生长受阻,因此小暑的到来也是农民调整农耕活动的重要时刻。

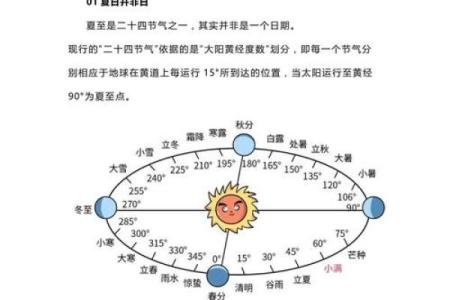

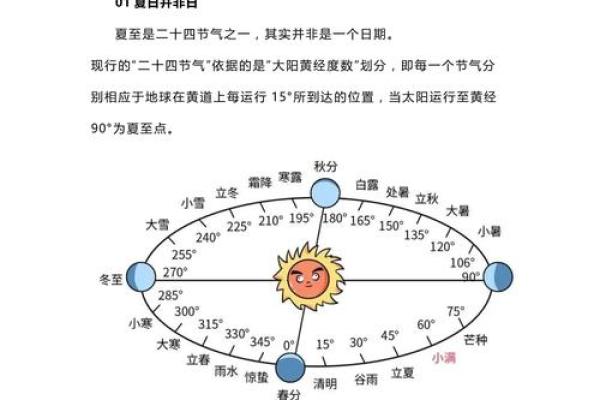

天文学上,夏季星象的变化在小暑时节也表现得尤为明显。小暑时节正值太阳在黄道上的“巨蟹座”附近运行,太阳直射地球的南半球,造成了北半球的温度上升。此外,古人通过对星象的观察,发现了太阳与大地之间的紧密联系,进而指导农耕生产。正如《周易》中提到的,“天行健,君子以自强不息”,这一节气的到来提醒人们在炎热的季节里保持坚韧,迎接自然挑战。

传统习俗与饮食文化

小暑不仅是一个天文现象,它还伴随着丰富的传统习俗和饮食文化。中国古代人民深知,夏季高温容易导致身体虚弱,特别是气候的湿热交替时,容易引发各种健康问题。因此,在小暑时节,饮食上会特别注重清凉解暑的效果。传统的“凉茶”便是在这一时节的代表之一,它通过各种草本植物,如菊花、薄荷等,帮助人体降温清热,防止中暑。

此外,小暑时节的传统活动也有着深厚的文化底蕴。例如,南方地区会举行各种水上活动,借助水的凉爽帮助人们避暑消暑,寓意着“清凉一夏”的愿景。民间还流行吃一些具有降温作用的食物,如绿豆汤、丝瓜汤等,既能清热解毒,又能够补充因高温流失的水分。

历史案例:三国时期的赤壁之战

回顾历史,我们不难发现,小暑节气往往与重大历史事件相关。三国时期,赤壁之战便恰逢小暑时节。公元208年,曹操率领大军南下,欲一举吞并东吴,而孙权与刘备联合对抗。战役的胜负与天气的变化息息相关,烈日炙烤之下,曹操的水军因缺乏水源与食物的支持,疲惫不堪,最终在赤壁遭遇了惨败。这个历史事件不仅反映了当时人们对天气和气候的高度重视,也证明了小暑时节炎热天气对战争和民生的影响。

历史案例:清代的盛夏祭祀活动

清代的盛夏祭祀活动也是小暑期间的一项重要传统。每年小暑时节,朝廷和民间都会举行祭天祈安活动,祈求天神保佑五谷丰登、国家安康。通过对天文现象的观察,清代人逐渐认识到太阳的升降与农耕生活密切相关,而这些祭祀活动正是对大自然力量的一种敬畏和感谢。祭祀的活动不仅仅限于祭天,还包括清洁环境、举行文艺表演等,形成了浓厚的节令文化氛围。

节令与文化活动的结合

随着社会的发展,现代人依然在小暑时节传承着这些传统习俗。许多地方的社区会组织避暑活动,例如户外水上运动、凉茶制作大赛等,这些活动不仅传承了古老的文化习惯,也让现代人能够在快节奏的生活中享受到与自然亲近的时光。此外,随着健康意识的提升,现代饮食在小暑时节也越来越注重清淡、清热的原则,很多家庭会选择用绿豆、百合等食材做汤,以清凉解暑、消除暑湿。

小暑是一个充满传统气息的节气,它不仅与天文变化密切相关,也深刻影响着农耕生产、民俗活动与饮食文化。通过对古今案例的回顾,我们可以更好地理解这一节气的文化意义,并在现代生活中继承和发扬这些传统习俗。

起名大全

最近更新

- 清明节:从农耕到祭祖的文化传承

- 2026年01月07日提车是黄道吉日吗? 今日提车好吗

- 2026年01月02日(农历冬月十四)领证是否合时宜? 领证能行吗

- 2026年01月08日(农历冬月二十)动土选的是良辰吉时吗? 今天动土修造怎么样?

- 水晶五行误区大揭秘:你真的懂如何利用水晶吗?

- 莲字取名寓意女孩:从字形结构看吉祥象征

- 八字命理误区大揭秘:反而是这些暗藏玄机,左右你的一生命运

- 解析男孩名字中翼字的五行属性与寓意内涵

- 2026年01月07日订婚合不合适? 定下婚约行吗?

- 白百何的命运密码:如何通过八字改变人生轨迹,打破命运束缚

- 皑字五行属性详解:女孩取名的相生相克原理应用

- 2025年12月30日(农历冬月十一)安门行吗? 今日安门行吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气