七月小暑养生与饮食建议,如何在夏季保健

随着夏季的到来,气温逐渐升高,人体在此时需要格外注意养生与保健。每年的七月迎来“小暑”节气,它标志着夏季气候最热的时期。如何在这个时节保护自己,特别是在饮食与活动上做出适当调整,成为了许多人关注的焦点。小暑不仅是农耕文化中的一个重要时节,也是传统习俗中养生保健的关键时期。

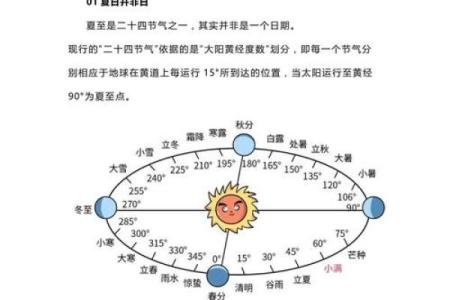

小暑的起源与天文背景

小暑节气,源自中国古代的天文历法。它通常出现在每年的7月6日左右,是二十四节气之一。根据《礼记·月令》的记载,小暑的到来意味着太阳高度达到最大,白昼时间最长,天气渐热。这一时期,气候的特点是“湿热交加”,人体容易受到热气和湿气的影响,因此需要采取相应的保健措施。

在农业社会,小暑也是农耕活动的关键时期。农民在这个时节开始忙于夏季的农作物收割和田间管理。与此同时,由于天气炎热,人们的体力消耗增大,因此注重饮食的调养尤为重要。古人通过观察自然界的变化,早早总结出了一些适应夏季高温的饮食与生活方式,逐步形成了与节气相关的养生传统。

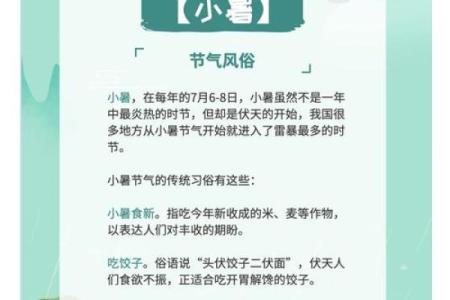

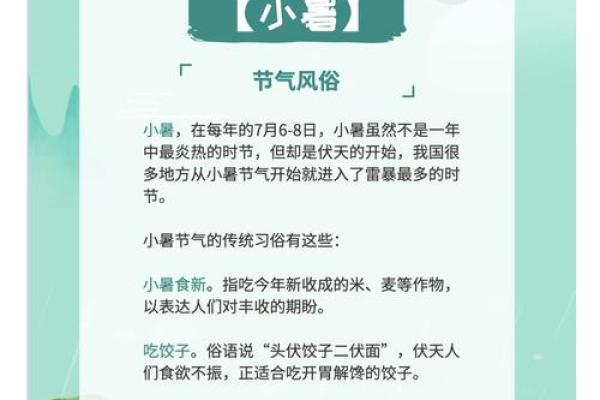

传统习俗与养生饮食

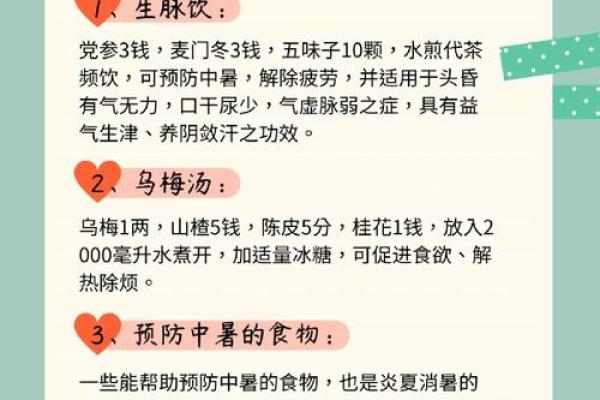

在传统习俗中,小暑节气的养生方法注重清热解毒与补充水分。许多家庭在这个时节都会选择吃一些具有清凉性质的食物,如绿豆汤、西瓜、苦瓜等,这些食物不仅能帮助清热,还能利尿排毒,有助于缓解高温带来的不适感。

此外,传统中医也强调小暑时期要避免过度劳累,同时注重保养脾胃。因为夏季的湿气重,容易损伤脾胃的运化功能,导致消化不良、食欲不振等问题。此时,适当食用一些具有健脾作用的食物如莲子、山药、白扁豆等,可以帮助增强脾胃的消化吸收功能。

唐代的饮食与小暑养生

唐代是中国历史上文化与科技繁荣的时期,也是饮食文化最为丰富的时代之一。在唐代,《本草纲目》与许多医书中都有提到小暑节气的养生之道。当时的皇帝与贵族会根据节令变化调整饮食与作息,特别是在夏季,他们会特别注重清热解暑的食品。例如,唐代人喜欢在夏季食用清凉的水果,尤其是蜜瓜、梨等,不仅口感清爽,还有助于降温解渴。此外,唐代的医学家还提出了通过喝绿豆汤来清热解毒,避免中暑的建议,这一做法流传至今,成为夏季保健的重要传统。

明代的夏季养生之道

明代时期,小暑节气的养生之道愈发注重与四时节气的配合。明代著名的医学家李时珍在《本草纲目》一书中详细记载了夏季食疗的诸多方法。他强调,夏季要避免过食寒凉食物,以免损伤脾胃。在明代,吃糯米饭、粥类成为夏季养生的一项重要传统,这些食物不仅能补充能量,还能调养脾胃,增强人体免疫力。李时珍还特别提到,食用一些具有解暑功能的草药,如菊花、薄荷等,有助于预防中暑,保护身体健康。

如何在今天继续小暑养生

进入现代社会,小暑节气的养生理念依然深深影响着我们的生活。尤其是在现代都市中,随着空调与冰饮料的普及,许多人容易忽视季节变化对身体的影响。在这一点上,现代人可以通过合理调整饮食来保持健康。现代的饮食中,除了绿豆汤、西瓜等传统食物,新的清凉食品如酸梅汤、凉茶等也成为了热门选择。

与此同时,现代人更注重养生的整体性与个体化。在小暑期间,除了传统的饮食调养外,适度的运动、规律的作息也是十分重要的。如今许多人依然会选择早晨或傍晚的时段进行运动,以避免中午时分的酷暑。这种现代的健康生活方式与古人的养生理念相辅相成,共同维护着身体的健康。

七月小暑作为一个传承千年的节气,它不仅蕴含着丰富的文化内涵,也为我们提供了在现代社会中保护自己、提升生活质量的重要借鉴。在饮食与活动上根据节气变化进行合理调整,已成为许多人日常生活的一部分。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气