的历史文化:这一日的重要性

每年在传统节日里,都有一些特别的日子被赋予了重要的意义,成为了世代传承的文化记忆。这些节日的起源,往往与农耕和天文息息相关,同时也因其深厚的传统习俗和与之相关的活动而得到了长久的延续。从古至今,这些节日不仅在民众生活中扮演着重要角色,也深刻影响了中国文化的传承与发展。

起源:农耕与天文的结合

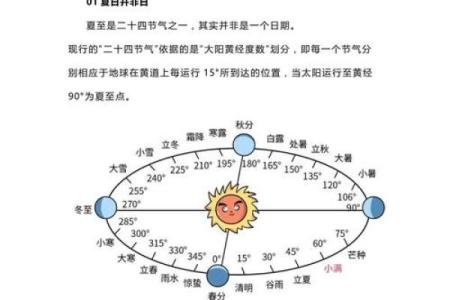

从农耕社会的角度来看,古人根据天文现象来制定农历,节令的划分也因此紧密关联天象和农业生产。譬如,二十四节气便是在这一背景下诞生,它反映了天文观测对农业的指导意义。例如,立春作为新一年的开始,标志着春天的到来,对农耕生产具有重要的意义。立春时节,天气回暖,万物复苏,农民开始进行播种,为一年一度的丰收奠定基础。因此,许多传统节日和活动都与天文现象紧密相连,从而形成了丰富的历史文化。

传统习俗:饮食与活动的双重传承

传统节日不仅仅是纪念历史事件,它们更是民众日常生活的一部分,饮食与活动成为不可或缺的组成部分。以春节为例,节日期间的传统习俗充满了寓意和象征,家家户户忙着准备年夜饭,其中有着丰富的饮食文化。春节吃饺子,寓意着辞旧迎新、团团圆圆;吃年糕,则有着年年高升的美好祝愿。这些食物背后不仅仅是对口腹之欲的满足,更代表了人们对新一年美好生活的期许。

同时,春节期间的各种活动,如放鞭炮、舞龙舞狮、贴春联等,都是为了驱邪避灾,祈求平安和幸福。放鞭炮是用来驱赶年兽的传统,舞龙舞狮则是在庆祝丰收的同时祈愿吉祥如意。通过这些活动,古人不仅通过日常生活来传承文化,还通过节日这一特殊的载体,进一步加深了民族的认同感和凝聚力。

历史案例:古代“冬至”与“清明”的文化传承

冬至是中国古代非常重要的节气之一,它不仅与农业周期相关,还与中国传统的天文历法密切相关。古人认为,冬至是阴气最盛的时刻,过了冬至,阳气便开始回升。因此,在古代,冬至被视为“阳气回升”的象征,也是一个祭祖和祈求来年丰收的日子。每到冬至,人们会通过祭祀活动,感谢祖先的庇佑,并祈求来年的风调雨顺。在民间,吃饺子成为冬至的一大习俗,寓意着团圆和温暖。

清明节同样是一个与农耕和天文息息相关的节日。清明不仅是祭祖扫墓的日子,也与春天的农事活动紧密相连。这个时节气候温暖,万物生长,人们常常借此时机进行春耕播种。清明节的来临提醒着人们,春天已经来临,播种的时机即将到来。通过扫墓和祭祖活动,后人表达了对先人的敬仰,同时也是一种文化传承,体现了家族血脉的延续。

春节的全球化与创新

随着时代的变迁,许多传统节日的习俗也得到了现代的传承与创新。春节作为中国最重要的节日,已经不仅仅局限于中国境内,世界各地的华人都在这个时节庆祝。特别是在海外,春节的庆祝活动融入了许多现代化元素。除了传统的拜年、吃年夜饭、放鞭炮等活动外,现代科技的发展让春节的庆祝方式更加丰富。例如,互联网的普及使得远在他乡的亲人通过视频聊天和社交媒体分享节日的喜悦,而各大城市的春节庆典也开始加入了更多的娱乐性元素,如灯展、艺术表演等。

同时,随着环保和可持续发展的理念深入人心,传统的鞭炮和烟花逐渐被更为环保的庆祝方式所替代,这也标志着传统文化的现代转型。这种转型不仅仅是对历史文化的延续,更是对时代变化的适应。

通过对这些历史案例的分析可以看出,历史文化中的节日和习俗不仅仅是对过去的纪念,它们深深植根于人民的日常生活和情感表达之中。每一个节日背后都有着丰富的文化内涵,不仅延续了历史的脉络,也在现代社会中得到了创新和发展。

起名大全

最近更新

- 清明节:从农耕到祭祖的文化传承

- 2026年01月07日提车是黄道吉日吗? 今日提车好吗

- 2026年01月02日(农历冬月十四)领证是否合时宜? 领证能行吗

- 2026年01月08日(农历冬月二十)动土选的是良辰吉时吗? 今天动土修造怎么样?

- 水晶五行误区大揭秘:你真的懂如何利用水晶吗?

- 莲字取名寓意女孩:从字形结构看吉祥象征

- 八字命理误区大揭秘:反而是这些暗藏玄机,左右你的一生命运

- 解析男孩名字中翼字的五行属性与寓意内涵

- 2026年01月07日订婚合不合适? 定下婚约行吗?

- 白百何的命运密码:如何通过八字改变人生轨迹,打破命运束缚

- 皑字五行属性详解:女孩取名的相生相克原理应用

- 2025年12月30日(农历冬月十一)安门行吗? 今日安门行吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气