探秘传统农耕节日背后的文化与习俗

中国的传统农耕节日是中国文化的重要组成部分,这些节日不仅反映了农民的生产活动,还与天文、气候和自然现象密切相关。它们的起源往往与农耕生产紧密相连,富含象征意义,承载着人们对自然和生活的敬畏与理解。

农耕节日的起源:天文与农事的紧密结合

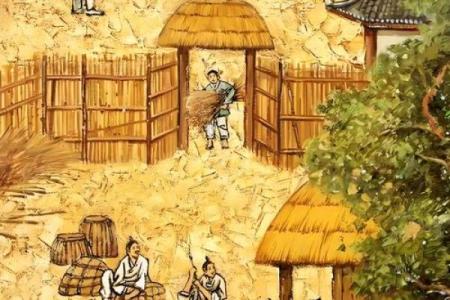

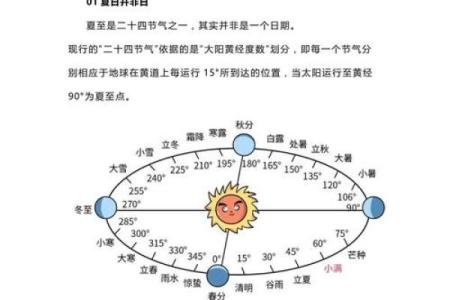

许多传统节日的起源可以追溯到中国古代的农业社会。在农耕文化中,人们通过观察天文现象、气候变化来决定播种、收获等时节,这种天文与农业的结合为农耕节日的形成提供了基础。例如,二十四节气中的“立春”、“秋分”与农作物的生长周期息息相关。立春标志着新一年的农业生产开始,农民会举行祭祀活动,以祈求风调雨顺、五谷丰登。秋分则是秋收的季节,农民会举办祭地仪式,感谢大地的恩赐。

这些节日的背后往往有着深厚的天文知识与农业经验的积淀。从《诗经》中的“如月之恒,如日之升”到《周易》中的“天时地利人和”,古人通过天文与农事的结合,发展出了一套完整的农业历法体系,这些节日就是这种文化的具体体现。

传统习俗:饮食与活动的文化象征

传统农耕节日的习俗丰富多彩,尤其体现在饮食和活动上。每个节日的食物和活动都有其特定的象征意义,承载着人们的美好愿望与生活智慧。例如,在春节期间,家家户户会吃饺子、年糕,这些食物的形状和寓意往往与吉祥、团圆相关。春节吃饺子,寓意着“财运亨通”;年糕则象征着“步步高升”。这些饮食习俗不仅是为了庆祝节日,更承载着人们对来年丰收的期盼。

在传统节日中,许多习俗还与社会互动密切相关。清明节是祭祖的时刻,许多人会去扫墓,寄托对先人的怀念。端午节则有赛龙舟和吃粽子的活动,这些习俗与古人对驱邪避祟的信仰有关,赛龙舟代表着驱逐恶灵,粽子则象征着健康和安全。

清明节的农耕与祭祀习俗

清明节是中国传统节日之一,它起源于古代祭祖的习俗。清明节所在的时节是春耕的开始,农民需要通过祭祖来祈求丰收。清明节的习俗包括扫墓、踏青、植树等,清明时节,天气温暖湿润,正是春耕农事的重要时期。因此,清明节不仅是一个纪念祖先的节日,也是一个与农耕生产紧密相关的节日。

根据《礼记》中的记载,清明是祭祀祖先的重要时刻,古人认为通过祭祀可以祈求祖先保佑家庭安康、五谷丰登。在清明时节,农民会祭拜土地神,恭敬的祭祀活动体现了人类与自然、与祖先之间的和谐关系。

端午节的农业象征与文化传承

端午节的起源至今尚无确切说法,但普遍认为它与古代农耕、祭祀活动密切相关。端午节的龙舟赛是一个具有农业象征意义的活动。据史书记载,端午节的龙舟赛源于古代的水上祭祀活动,目的是祈求水源充足、稻谷丰收。通过划龙舟,祭祀水神,古人试图借此活动祈求水域安定、五谷丰登。

端午节吃粽子的习俗,也与祭祀活动相关。粽子的外形像是农田中的庄稼,包裹的竹叶象征着大地的庇佑。在现代社会,端午节不仅是纪念屈原的节日,更是融合了农业、历史和文化的庆典,成为现代社会传承农耕文明的一个重要方式。

农耕节日的当代意义

随着社会的现代化进程,许多传统农耕节日逐渐融入了现代社会的生活中。现代社会的节日习俗不仅保留了传统的农业文化元素,还增添了新的时代意义。例如,现代人依然会在春节时团聚,分享传统的美食,尽管与农耕生产的直接关系减少,但这一习俗依旧传承着家族、团圆和希望的主题。

此外,现代社会对传统农耕节日的传承也更注重文化的教育与弘扬。在城市中,许多学校和社区组织都会举办有关传统节日的活动,通过讲解节日的由来和习俗,帮助年轻一代了解和传承这些宝贵的文化遗产。

起名大全

最近更新

- 2026年01月02日是否符合安门吉日? 今日安装大门好吗

- 探索景颇族丰收节:农耕与习俗的完美融合

- 2026年02月19日乔迁行不行 入住新居是否是好日子?

- 2026年02月18日(农历正月初二)乔迁合良辰吉时吗? 乔迁入宅是否合适宜?

- 想给苏姓男孩取飘逸出尘的名字,有什么好建议?

- 2026年01月25日搬家符不符合黄道吉日 乔迁新房能行吗

- 2026年01月01日安门日子合黄道没? 今日安门好吗

- 2026年01月09日(农历冬月廿一)动土有问题吗? 今日动土修造有没有问题?

- 2026年01月30日(农历腊月十二)装修是黄道吉日不? 今日装修行吗?

- 应姓取清新脱俗的男孩名字有什么推荐?

- 2025年12月31日这日子安门算黄道吉日不? 安装入户门适合吗?

- 2026年01月08日提车趋吉避凶了吗? 提车黄道吉日查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气