清明节:从农耕到祭祖的文化传承

清明节是中华文化的重要节日之一,源远流长。它不仅仅是一个祭祖的日子,还是一种从农耕社会到现代社会的文化传承,涵盖了天文、农耕以及人文等多重因素。

清明节的起源:从农耕到天文的结合

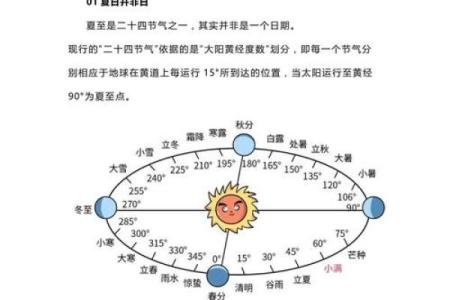

清明节最早可追溯至春秋时期,当时,节令的安排与农业密切相关。作为二十四节气中的第五个节气,清明通常标志着春耕的开始,也是农作物生长周期中的一个重要节点。在农耕社会,清明节的到来意味着气候转暖,万物复苏,农民需要抓住这一时机开始播种。

从天文角度来看,清明节是太阳到达黄经15度时,春分后的第15天。这一天昼夜几乎平分,白昼逐渐变长,温度回升,正适合农业生产。因此,清明节不仅是农民迎接丰收的象征,也是他们对大自然规律的认同与依赖。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

清明节的传统习俗丰富多彩,最具代表性的就是扫墓和祭祖。这一习俗起源于中国古代的“寒食节”,祭祀祖先的行为逐渐与清明节结合。清明节的祭祀活动通常包括扫墓、献花、上香、燃纸钱等,表达后代对先人的敬仰与追思。

在饮食方面,清明节的传统食品也具有深厚的文化底蕴。最具代表性的食品是青团和寒食粥。青团是用艾草和糯米粉制成的,寓意着春天的气息和生机勃勃。而寒食粥则是为了纪念介子推,传说他在寒食节那天自焚而死,以表达忠诚与节操。吃这些食物不仅是纪念,也代表着对季节更替、自然生命的尊重与感悟。

此外,放风筝是清明节的另一项传统活动。风筝在中国文化中有着悠久的历史,放风筝既是娱乐活动,也是祈求好运和祛除邪气的象征。清明节时,天高气爽,正是放风筝的最佳时机。

唐代寒食与清明的结合

唐代是中国历史上一个繁荣的时期,清明节的习俗在这一时期得到了进一步的丰富和传承。唐代的寒食节与清明节的结合,赋予了清明节更深的文化内涵。据史料记载,唐代的诗人杜牧在《清明》一诗中,写出了清明节的独特景象:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗表达了清明节带给人们的思绪与情感,既有对先祖的追思,也有对季节变换的感知。

当时的寒食节与清明节的祭祖活动,成为了唐代人们日常生活的重要组成部分。这不仅仅是一种宗教性或仪式性的活动,更是对家族、家园、祖先以及土地的敬畏和尊重。

明清时期的清明节文化

到了明清时期,清明节的文化内涵更加丰富,成为了中国传统节日的重要组成部分。清明节不仅仅是一个祭祀祖先的日子,还与春耕、春游等活动密切相关。在这一时期,清明节不仅有扫墓的传统,还有赏花、踏青等春游活动,成为了百姓重要的节令。

明清时期的文人也纷纷在诗词中表达自己对清明节的感受。例如,清代的王士禛在《清明日》一诗中写道:“清明时节到,杏花如雨落。”通过这一诗句,我们可以看到清明节与自然景象的紧密联系,传达了对自然生命和先祖的敬仰。

清明节的当代意义

随着时代的变化,清明节逐渐从单纯的祭祀活动转变为更具社会和文化意义的节日。在现代社会,清明节不仅是祭祖和怀念先人的时刻,也是亲人团聚和缅怀历史的时机。尤其是在城市化进程中,许多人选择通过互联网祭祀、线上扫墓等方式来纪念已故亲人,这种方式方便了远离家乡的工作者,也展示了文化的适应与创新。

除了传统的扫墓与祭祀,清明节的意义还扩展到家庭团聚、社会责任、环保等方面。许多人在清明节期间,不仅追思祖先,还会参与公益活动或环保活动,以体现节日的现代精神。

清明节从农耕文化到祭祖习俗,经历了几千年的传承与发展,成为了连接历史与现代的桥梁。它不仅让我们铭记祖先的恩德,还教会我们尊重自然、珍惜生命,继续承载着文化的丰厚内涵。

起名大全

最近更新

- 2026年01月02日是否符合安门吉日? 今日安装大门好吗

- 探索景颇族丰收节:农耕与习俗的完美融合

- 2026年02月19日乔迁行不行 入住新居是否是好日子?

- 2026年02月18日(农历正月初二)乔迁合良辰吉时吗? 乔迁入宅是否合适宜?

- 想给苏姓男孩取飘逸出尘的名字,有什么好建议?

- 2026年01月25日搬家符不符合黄道吉日 乔迁新房能行吗

- 2026年01月01日安门日子合黄道没? 今日安门好吗

- 2026年01月09日(农历冬月廿一)动土有问题吗? 今日动土修造有没有问题?

- 2026年01月30日(农历腊月十二)装修是黄道吉日不? 今日装修行吗?

- 应姓取清新脱俗的男孩名字有什么推荐?

- 2025年12月31日这日子安门算黄道吉日不? 安装入户门适合吗?

- 2026年01月08日提车趋吉避凶了吗? 提车黄道吉日查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气