苗族火把节:点燃希望,照亮未来

苗族火把节是苗族人民的重要节日之一,作为中华民族的传统节庆之一,它不仅承载着丰富的文化内涵,还融汇了农耕与天文的智慧。在这一天,苗族的各地人民纷纷点燃火把,举行盛大的庆典活动,象征着点燃希望,照亮未来。这一节日传递了人们对生活的热爱与对未来的期许,体现了苗族文化的独特魅力。

起源与文化背景

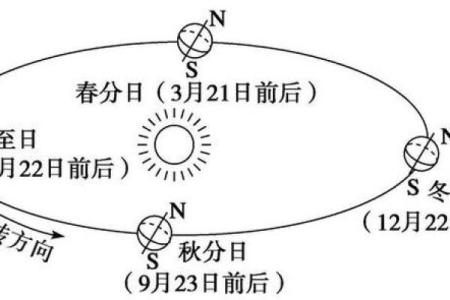

火把节的起源与苗族的农业生产密切相关。苗族人民生活在山区,农业是他们的主要生计方式。每年的农耕季节过后,火把节便成为人们表达对自然神灵感恩、祈求丰收的时刻。这个节日的起源有着浓厚的天文背景,苗族的祖先通过观察星辰变化,确定了不同季节的生产活动,火把节的庆祝时间也与天文周期紧密相连。在古老的苗族神话中,火把节代表着驱赶邪祟、消灾祈安,是一种传承至今的重要祭祀活动。

历史上,火把节被认为是苗族农耕文化中的一个重要组成部分,象征着苗族人民对大自然的尊重与敬畏,也与他们的天文观念和生活哲学密切相关。通过火把,苗族人不仅照亮夜空,还点燃了他们对美好生活的希望与追求。

传统习俗与庆祝活动

火把节的庆祝活动丰富多彩,充满了民族特色。在这一天,苗族人民会穿上传统的服饰,手持火把,伴随着歌舞声欢聚一堂。饮食方面,传统的苗族美食也成为节日庆典的一部分。苗族人民制作的“糯米饭”和“酸汤鱼”等美味佳肴,成为了节日餐桌上的重要食品。特别是“酸汤鱼”,它不仅美味,还象征着苗族人民的勤劳与智慧,融合了深厚的文化寓意。

火把节的另一大特色是举行盛大的舞火把活动。火把舞蹈是苗族的传统舞蹈之一,舞者们举着燃烧的火把,在村落的空地上尽情跳舞,场面壮观而神秘。火光照亮了周围的黑暗,象征着驱逐邪恶,带来希望与光明。这一活动不仅让人们享受到了节日的欢乐,也深刻体现了苗族文化中对自然力量的敬畏。

古代祭祀活动

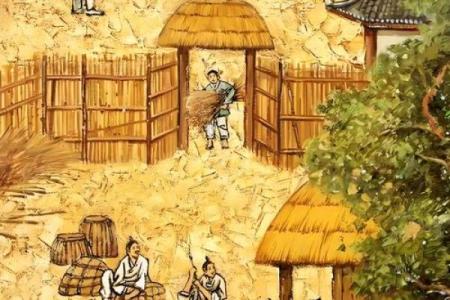

在历史上,苗族的火把节曾与祭祀活动紧密相连。根据古籍记载,火把节最早是苗族人民在春耕和秋收季节祭祀祖先与自然神灵的盛大仪式。苗族的传统典籍《苗族通史》提到,火把节期间,苗族的祭祀仪式由长老主持,祭品通常是新鲜的农产品和牲畜,旨在感谢祖先的庇护,祈求丰收与平安。祭祀活动结束后,村民们会点燃火把,进行庆祝活动,点燃的火光象征着祖先的灵魂与自然的祝福。

明清时期的火把节庆典

在明清时期,火把节的庆祝活动逐渐发展成了苗族社会中的重要节庆之一。根据《明清苗族风俗志》记载,火把节期间,苗族人民不仅会举行盛大的祭祀活动,还会组织歌舞表演,展现他们的劳动成果与团结精神。这个时期的火把节庆典,已经不再单纯是祭祀性质,而是融入了更多的娱乐与社交功能。尤其是在明清的苗族地区,火把节成为了一个重要的文化交流平台,各个村落的人们会互相拜访,共同庆祝,增进了民族之间的联系与友谊。

现代传承与发展

在现代社会,苗族的火把节虽然形式上有所改变,但其核心精神依然没有改变。如今,火把节已经成为了苗族地区重要的文化旅游节庆。随着社会的发展,火把节的庆祝活动也加入了更多现代元素,丰富了节日的内涵。许多地方不仅保留了传统的歌舞和火把舞,还邀请了外地的游客和文化团体参与,形成了热闹的庆典氛围。同时,火把节也成为了苗族人民向外界展示自己独特文化的一张名片,越来越多的游客前来感受苗族文化的魅力。节日期间,传统的美食、歌舞表演以及火把舞仍然是不可或缺的元素,展现了苗族人民的生活智慧和文化活力。

苗族的火把节不仅是一个传统节日,更是承载着希望与未来的象征。它在世代传承中不断发展,也在现代社会中焕发出新的生命力,继续为人们照亮前行的道路。

起名大全

最近更新

- 2026年02月28日(农历正月十二)乔迁适合吗? 入住新居黄道吉日查询

- 2026年02月27日能否作为乔迁黄道吉日? 今天乔迁合不合适?

- 2026年02月26日乔迁日子有没有选对? 乔迁入宅能算好日子吗

- 怀字男孩取名:单字/双字搭配的寓意强化技巧

- 2026年01月08日(农历冬月二十)这日子安门是否黄道吉日? 这日子装大门好吗

- 男孩用润字取名:寓意吉祥与五行平衡的技巧

- 2026年02月25日乔迁是上上吉时吗? 今日乔迁入宅好吗

- 2026年01月06日领证符不符合黄道吉日 领证结婚合不合适?

- 珂的五行格局:性格解析中的隐藏秘密

- 2026年02月03日(农历腊月十六)这日子装修是否黄道吉日? 今日装潢房子好吗

- 苗族火把节:点燃希望,照亮未来

- 春节应用新风潮:传统节日如何与现代科技结合

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气