春节:探秘春节背后的农耕文化与家族团圆习俗

春节是中华民族最重要的传统节日之一,源远流长的历史和丰富的文化底蕴,使得春节不仅仅是一个单纯的节日庆典,更是与农耕文化和家族团圆的深刻联系。在春节的庆祝活动中,可以看出中国农耕文明的印记以及家族关系的深厚文化纽带。

农耕文化的根基

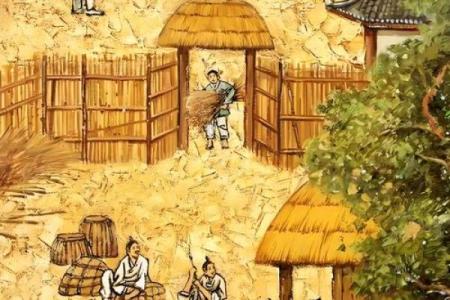

春节的起源与中国古代的农耕文化息息相关。古代中国的农民过着依赖天时地利的生活,农业活动的节奏对他们的生活至关重要。春节作为农历新年的开始,标志着冬去春来,万物复苏的季节。根据农耕文化的传统,冬季是一个相对闲暇的时段,而春节作为冬季与春季的交接,充满了对新一年丰收的期盼。

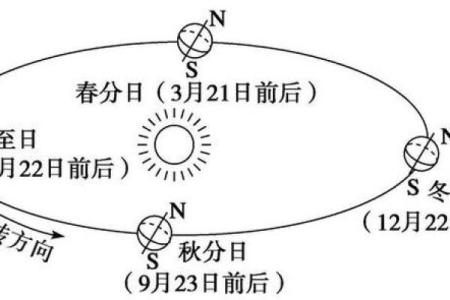

这一节庆的形成与中国古代的天文历法也有密切关系。农历年是以月亮的周期为基础来计算的,春节通常落在冬至之后的第二个新月,这一时间点象征着太阳直射点逐渐北移,意味着新的循环开始。随着天象的变化,农民开始进行春耕准备,这也使得春节成为了庆祝丰收和迎接春天的时刻,象征着新的希望和开始。

春节传统习俗的传承

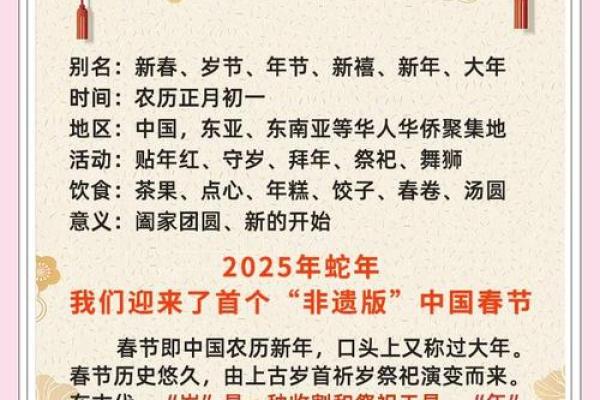

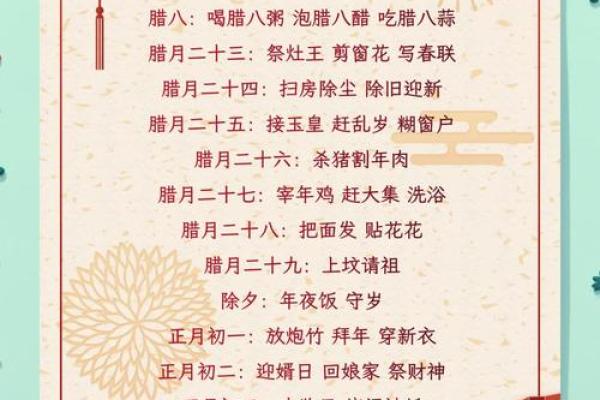

春节的传统习俗丰富多样,其中最具代表性的便是与饮食和活动相关的内容。对于中国人而言,春节不仅是辞旧迎新的时刻,也是家族团聚、共享美好时光的象征。各地的春节饮食习惯不同,但共通之处是家族成员围坐一桌,品尝象征团圆和吉祥的食品。

例如,北方的年夜饭常常包括饺子,寓意着辞旧迎新和来年的好运;而南方则习惯吃汤圆,象征着团团圆圆。此外,春节期间吃的年糕、鱼等食品也都富含吉祥的寓意,年糕代表着年年高升,鱼则象征着“年年有余”。这些饮食习惯不仅传承了中国的农耕文化,也体现了人们对未来的美好期望。

在活动方面,春节的习俗包括放鞭炮、舞龙舞狮、贴春联等。这些活动有着驱邪避灾、祈求安康的意义,同时也是对农耕文化的传承。舞龙舞狮,尤其是舞龙,曾是古代农业祭祀活动的一部分,象征着驱逐邪气和祈求丰收。放鞭炮则是源自古代的“爆竹”习俗,传说中爆竹的声音能够驱赶年兽,带来一年的好运。

历史案例:春节的农耕与家族团圆文化

从历史的角度看,春节的传统习俗在两千多年的演变中深刻体现了农耕文化和家族团圆的核心价值。春秋战国时期的《礼记》记载了当时的春节习俗,其中提到“岁首祭天,敬祖先”,这显示出春节不仅是对自然界的敬畏,也体现了对祖先的崇敬。此时的春节更多地与农业生产周期相连,充满了对丰收和天命的期盼。

另一历史案例可以追溯到唐代《大元大一统志》中对春节的记载,唐代的春节与祭祀、团聚和祈福紧密相关。每年春节,家家户户都会举行祭祖仪式,祈求祖先保佑,生活富足。这一风俗反映了当时社会对家族团圆的重视,也表达了农耕社会中人们对自然、对家族和祖先的尊敬。

春节的变迁与创新

进入现代,春节依然是家族团圆的象征,但随着社会的变化,春节的形式和庆祝方式也发生了显著变化。在都市化进程加快的今天,许多人已不再生活在农村,许多外出务工人员会在春节期间回到故乡与亲人团聚,形成了如今人们所熟知的“春运”现象。

现代人也在保留传统习俗的基础上加入了新的元素。社交媒体的普及使得越来越多的人通过视频通话与远在他乡的亲人共度新年。春节的团圆不再仅限于面对面的相聚,也通过科技手段拉近了人与人之间的距离。与此同时,春节期间的消费观念和商业活动也不断变化,节日的气氛愈发浓厚,消费市场也因此成为春节的一部分,虽然这些变化有时带来了一些传统的淡化,但也反映出春节文化的多元性和适应性。

春节作为农耕文化和家族团圆的象征,其核心价值在于保持着对自然的敬畏、对祖先的怀念以及对家庭和谐的追求,这些都在不断的传承和创新中被世代相传。

起名大全

最近更新

- 2026年01月06日领证符不符合黄道吉日 领证结婚合不合适?

- 珂的五行格局:性格解析中的隐藏秘密

- 2026年02月03日(农历腊月十六)这日子装修是否黄道吉日? 今日装潢房子好吗

- 苗族火把节:点燃希望,照亮未来

- 春节应用新风潮:传统节日如何与现代科技结合

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)算不算提车好日子? 今日提新车好吗

- 2026年01月05日(农历冬月十七)这日子领证旺不旺? 登记领证合不合适?

- 威字男孩取名:寓意歧义的规避与正向引导技巧

- 女孩头上三个旋,命运密码竟然如此深奥,你如何改变?

- 2026年01月07日(农历冬月十九)能否作为安门黄道吉日? 今日安装入户门好吗

- 2025年12月24日开业合适吗? 今日开业好吗

- 2026年01月06日安门吉利吗? 今日安装入户门是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气