天文现象:如何理解冬至的太阳运行规律

冬至,作为一年中白昼最短、黑夜最长的一天,具有深厚的天文意义和文化背景。从天文角度来看,冬至是太阳运行轨迹中的一个重要转折点,这一现象不仅影响了自然界的季节变化,还深刻地影响了人类的生活与活动。

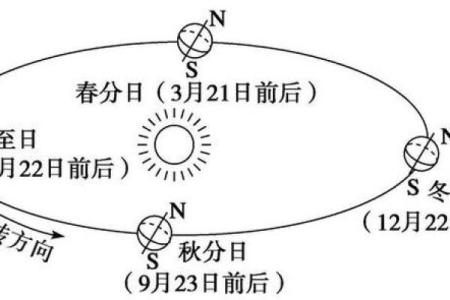

冬至的天文背景

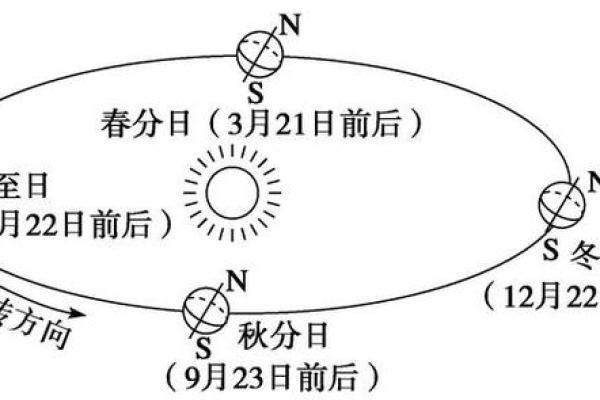

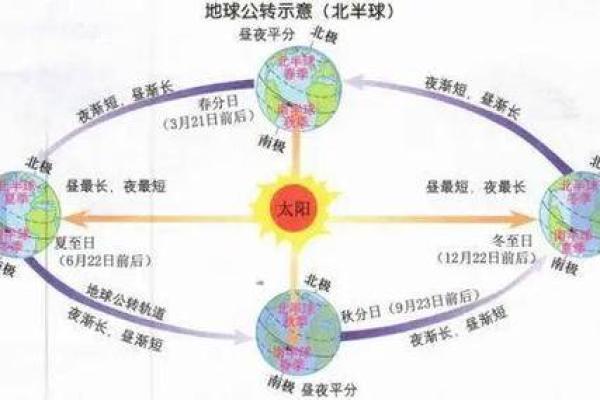

冬至的出现,标志着太阳直射点离开赤道,达到了最远的南回归线。在这一天,北半球的昼长最短,夜晚最长。这一现象与地球的自转轴倾斜以及绕太阳公转的轨迹息息相关。地球的自转轴与公转轨道面之间的夹角,使得在冬至时,太阳的光线最少照射到北半球,导致了气温下降,冬季寒冷的天气也随之到来。随着冬至的到来,太阳逐渐北移,白昼逐渐变长,直到夏至时达到最长。

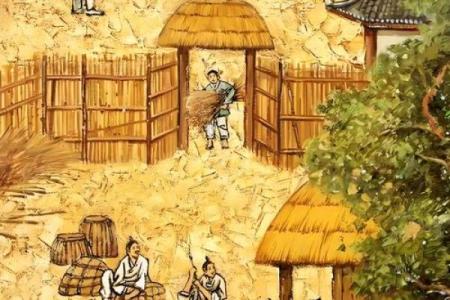

冬至与农耕文化的关系

冬至不仅是天文现象,也是农耕社会的重要节气。在中国传统农业社会,冬至的到来意味着农田休养生息的时刻。农民依据这一天象变化来安排生产和生活。例如,在冬至之后,天气变冷,农田不适合继续耕种,人们开始储存食物和准备过冬。冬至时节,农民常进行祭祖活动,表达对丰收和未来的祈愿。冬至这一节气,成为了农业生产周期中的一个重要节点。

从古代典籍来看,冬至在《礼记》和《月令》中的记载尤为丰富。古人认为冬至是一年中阴气最盛的一天,之后阳气开始回升,因此冬至具有“生机复苏”的象征意义。此时的祭祀活动,既是对自然力量的敬畏,也是对未来农耕的期待。

冬至的传统习俗

在中国,冬至是一个有着深厚文化底蕴的节日,许多传统习俗都与冬至有关。最典型的习俗之一是吃饺子,尤其是在北方地区。传说冬至吃饺子可以驱寒保暖,防止耳朵冻伤。这一习俗不仅仅是为了适应寒冷的季节,更是将冬至的天文现象与日常生活相结合,形成了一个温暖的家庭团聚场景。

另外,冬至也是祭祀祖先和祈求安康的时刻。人们通常会在冬至这天举行盛大的家族祭祖活动,感谢祖先的庇佑,并祈愿未来的日子风调雨顺。冬至的祭祀活动,反映了中国传统文化中“天人合一”的思想,意味着人类的生存和发展与自然的循环密切相连。

古代天文与农业的结合

在古代,冬至不仅是一个天文现象,还是农业社会的重要参考标志。以周代为例,周天子会在冬至这一天举行大规模的祭天仪式,以表达对天神的敬畏与感恩。在这种祭祀活动中,冬至作为一个天文节点被赋予了非常重要的意义,象征着冬季的来临和生命的重生。古代中国人深知冬至之后阳气回升,农业活动也会随之恢复,因此,这一节气不仅影响了人们的精神世界,也直接影响了农田耕作。

冬至的文化与生活

另一个重要的历史案例可以追溯到唐代。唐代的《元和志》中记载了冬至这一天的习俗,尤其是有关“吃汤圆”和“祭祖”的活动。唐代的皇宫中,冬至作为国家节令,皇帝亲自主持祭天活动,而民间则会举行丰富的庆祝活动,诸如吃汤圆、围炉取暖、亲友团聚等。这些活动不仅仅反映了对天文现象的敬畏,也彰显了中国古代人民对冬季寒冷的适应和生活的智慧。

冬至与时尚生活的融合

如今,冬至依旧在中国和其他东亚文化圈内具有重要的文化地位。在现代社会,冬至的传统习俗和天文现象仍被广泛传承和发扬。在一些大城市,人们不仅会通过传统的家庭聚会来庆祝冬至,还会参加一些大型的文化活动。例如,一些城市会组织“冬至文化节”,展示与冬至相关的天文知识、饮食文化和民间艺术。与此同时,现代人们更加注重冬至的健康理念,如在这一天通过食疗来调养身体,防寒保暖,提升免疫力。

从农耕社会到现代都市,冬至不仅仅是一个天文现象,它已经成为了文化认同和生活方式的重要组成部分。在这些传承的习俗中,人们通过参与和理解冬至,保持与自然的连接,也彰显着中国几千年文化的深厚底蕴。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气