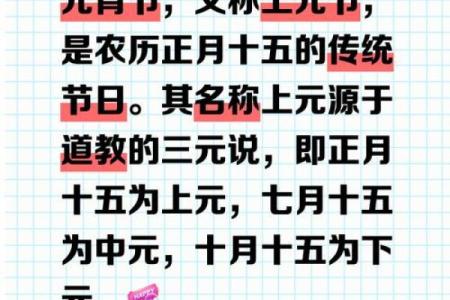

如何理解七月十五日作为传统节日的重要性

七月十五日作为传统节日,对于中国文化而言,具有重要的象征意义。从农耕文化的角度来看,这一节日与季节变换、农事周期紧密相关,而从天文角度,七月十五日也与特定的星象变化息息相关。深入解析其起源与传统习俗,有助于更好地理解这一节日在历史和现代社会中的地位。

节日的起源:农耕与天文

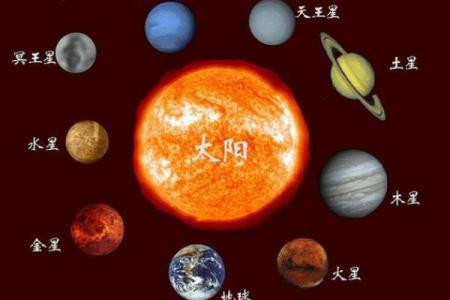

七月十五日的节日起源可以追溯到古代农耕社会的需要。在农耕文化中,农民们十分重视季节的变化,特别是与收成有关的时节。七月十五日恰逢夏季的尾声,是暑气最为浓烈的时节,这个时期的农事活动逐渐进入休整阶段,因此,祭祖和庆祝活动成为这一时间节点的传统之一。同时,这一节日也与天文现象密切相关。在古代天文观测中,七月十五日常常是某些重要天体的观测时刻,尤其是月亮的盈亏变化,象征着阴阳转换,代表着一年一度的天命交替。

传统习俗:饮食与活动

传统习俗在七月十五日的节庆中占据了极其重要的地位。首先,祭祖活动在这一天尤为隆重。家家户户会摆上丰盛的供品,祭拜祖先,寄托对逝去亲人的思念与尊敬。同时,祭祖不仅是对先人恩德的回报,也是一种寻求庇佑的方式,祈愿家族平安、丰收。

此外,七月十五日的饮食文化也别具特色。根据地域不同,传统的食品种类各异,但大多以素食为主。这一天,许多地方的民众会准备素馅包子、素菜等食物,寓意对已故亲人的尊重和祭祀的庄重。在部分地区,人们还会制作“七月十五饼”来纪念这一节日,并作为祭品之一供奉。

同时,七月十五日也是“中元节”的一部分,这一天晚上,人们会进行放河灯活动,象征着为先人指引归途,化解怨气,求得心灵的平静。放河灯不仅是对祖先的祭奠,更是一种社会活动,增强了社区的凝聚力,传承了文化的温暖。

唐代的祭祖活动

唐代时期,七月十五日的祭祖活动已经形成了较为完整的传统,尤其是在长安等地,盛大的祭祀活动常常成为节日的亮点。据史书记载,唐代的七月十五日,不仅有皇帝在宫中进行祭祖仪式,民间百姓也会举行盛大的集会,祭祀祖先。节日期间,长安街头常常充满了祭品和香火的气息。唐代的七月十五日,不仅是对先人的纪念,也是对人伦关系的强调,体现了家族和社会的和谐。

宋代的放河灯习俗

到了宋代,放河灯的习俗逐渐盛行。宋代的文人对于七月十五日的节日给予了丰富的文化解读,认为这一天不仅是祭祖的时刻,也是心灵的净化和祈福的时刻。放河灯活动象征着对亡灵的怀念,同时,也表达了对未来幸福生活的向往。宋代时期,许多文人也在七月十五日举办诗会,通过诗歌与灯火相结合的形式,表达自己的情感与思考。这一活动不仅富有仪式感,也体现了人们对传统文化的传承与尊重。

社区与文化的结合

在现代社会,七月十五日的传统节日依旧具有深远的影响。许多地方,尤其是沿海城市,仍然会举行放河灯活动,通过这种形式传承祖先的文化。此外,随着社会的进步与发展,七月十五日的节日内容也逐渐与现代社会结合。比如,部分社区会组织文艺表演、集体祈福等活动,不仅使传统节日得以延续,同时也增进了社区居民之间的联系与情感。

现代的七月十五日,不再仅仅是一个宗教或家族的纪念日,它逐渐变成了一个社会文化活动的节点,人们通过不同的方式表达对传统的敬重和对未来的美好祝愿。在节日的传承中,既保留了传统文化的精髓,又增添了现代社会的创新元素,成为了促进社会和谐的重要力量。

七月十五日作为传统节日,不仅在历史上有着深厚的文化根基,更在现代社会中找到了新的生命力。它的传承,不仅是对传统的尊重,更是对文化多样性和社会共融的体现。

起名大全

最近更新

- 阮姓清新灵动的女宝宝名字,好听又有深意的有哪些?

- 谢姓睿智深刻的女宝宝取名攻略

- 闲字男孩取名:属性与八字五行的互补性原则

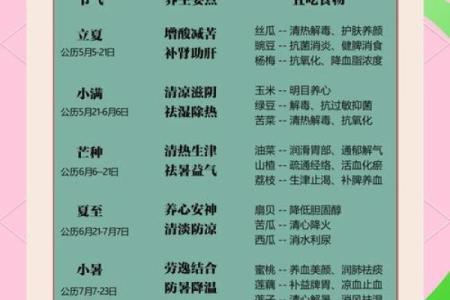

- 按节令养生:适应季节变化的健康法则

- 2026年02月12日装修适合吗? 今日装修新房适合吗?

- 万圣节期间的养生小贴士,守护身体健康

- 那姓天真烂漫的男孩取名,这些名字寓意非凡

- 2026年01月02日开业是否是黄道吉日 今日开门做生意好吗

- 2026年01月23日(农历腊月初五)订婚是好日子吗? 订婚结婚黄道吉日查询

- 2026年02月05日(农历腊月十八)搬家吉利吗? 今日乔迁搬新房合适吗?

- 五行格局与性格解析:揭秘如何改变,开启人生新篇章

- 生贵子命理的命运密码:破解你的命运轨迹,逆天改命!

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气