养生指南:春季节令节日的健康习俗与文化

春季作为一年四季中的重要节令,不仅代表着自然界的复苏,也承载着许多与健康和生活相关的传统习俗。从古至今,春季的节日与健康密切相连,体现了人们对季节变化的适应以及对身体健康的重视。春季节令的健康习俗与文化,不仅有着深厚的历史背景,还与现代人的生活息息相关。

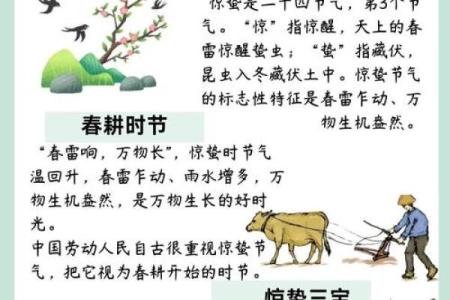

农耕与天文起源

春季节令的健康文化深受农耕文明的影响。农耕社会中的人们需要依赖天文变化来安排播种和收获,因此春季常常被视为一年的开端。在古代中国,二十四节气中的“立春”标志着春季的到来,而这一节气的变化与健康息息相关。

春天是阳气生发的季节,适合调整体内的气血平衡。古人认为,春季是一个适合“养阳”的时节,通过适当的饮食和运动,可以促进阳气的生发,增强免疫力,预防春季多变的气候带来的健康问题。根据《黄帝内经》的理论,春季要“顺应天时,养阳气”,这为春季养生提供了理论依据。

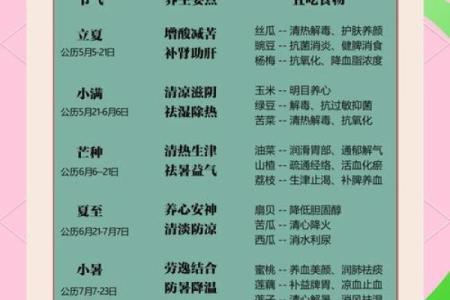

饮食与活动的传统习俗

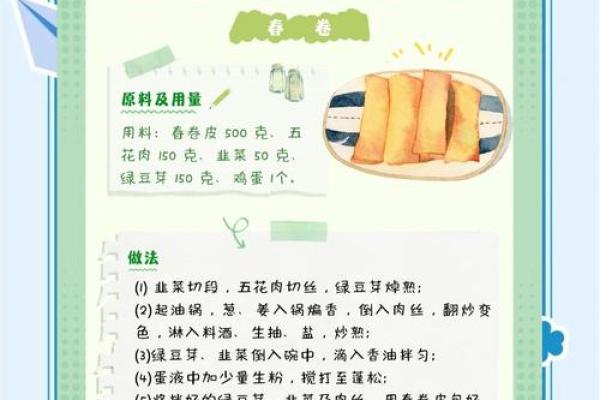

春季的饮食文化丰富多样,强调通过食物调节体内阴阳平衡,以适应春季多变的气候。例如,传统的春季饮食习俗包括食用“春笋”“春菜”和“花粉”等具有清凉解毒作用的食物。这些食物能够帮助清除体内的湿气和寒气,促进身体的排毒功能。

除了饮食,春季的传统活动也是重要的养生方式之一。春游、踏青、放风筝等活动,不仅有助于锻炼身体,增强体力,还能够舒缓身心,调节情绪。古人提倡在春天多外出活动,呼吸新鲜空气,感受大自然的气息,这种活动不仅能够促进血液循环,还能提高人体的适应能力。

东周春祭

在古代东周时期,春季的健康习俗与祭祀密切相关。春祭是春季最重要的节日之一,祭祀活动不仅仅是对先祖的敬仰,更是一种与自然和谐相处的方式。祭祀时,民众会举行大规模的集体活动,祈求风调雨顺、五谷丰登。在这些活动中,食物的选择、饮品的搭配以及身体的运动都有着严格的要求,意在通过仪式来调节人与自然的关系。

根据《周礼》的记载,春祭期间,祭祀的食物多为新鲜的蔬菜和豆类,这些食物富含纤维和营养,有助于春季肠胃的消化与吸收。活动期间,民众也会进行舞蹈和歌唱,增强身体素质,调节情绪,以适应春季的气候变化。

唐代的春耕节

唐代的春耕节是一项极具代表性的节令活动。这个节日主要用于庆祝春季的耕作开始,同时也是一项身体锻炼的活动。唐代人民在春耕节期间,会举行大规模的耕作仪式,寓意着一年的农业生产即将开始。在这些活动中,农民们不仅通过播种来保证丰收,还通过集体劳动来增强体力,提升身体素质。

此外,春耕节期间的饮食也注重健康调养,强调食用富含蛋白质和矿物质的食物,以补充劳动后的体力消耗。这一习俗在今天的春季依然有影响,许多地方的春耕祭祀活动依然盛行,并且会结合健康饮食和身体锻炼。

春季养生的时尚

在现代社会,春季的健康习俗并没有消失,反而与时俱进,形成了新的养生时尚。现代人常常通过参加春季养生讲座、练习瑜伽、打太极等方式来调节身体健康。与此同时,春季的饮食文化也被越来越多的人所重视,绿色食品、天然食材成为人们春季饮食的主流。

例如,现在许多人会在春季选择喝一些含有春季食材的汤品,如春笋汤、花茶等,以帮助身体排毒和养生。此外,现代的春季旅游也成为人们放松身心、提高免疫力的重要方式,越来越多的养生度假村和春季健身活动应运而生,成为了春季生活的重要组成部分。

春季节令的健康习俗与文化,不仅深刻影响了历史的发展,也在现代社会中焕发着新的生机。通过适当的饮食、合理的运动以及良好的生活方式,人们能够在这个季节里更好地调节身体,适应环境变化,保持健康的体魄。

起名大全

最近更新

- 2026年02月15日是否为装修黄道吉日 装修合不合适?

- 2026年03月13日(农历正月廿五)乔迁日子有没有选对? 乔迁入宅能行吗

- 2026年01月19日(农历腊月初一)安门日子合黄道没? 今日安装入户门有没有问题?

- 冯姓取有诗意的名字,女孩名字有哪些超凡脱俗的?

- 女孩用熔字取名:寓意吉祥与五行平衡的技巧

- 殊五行格局揭秘:性格解析中的五大元素奥秘

- 秉字取名寓意男孩:传统文化中的五行相生原理

- 重阳节如何融入现代生活与应用

- 2026年01月31日(农历腊月十三)算不算结婚好日子? 办喜事行吗?

- 暗藏玄机:你知道“命理慈母败儿”的背后是什么吗?如何打破这层隐秘的枷锁

- 姓霍叫什么独特风格的名字好?男孩名字灵感合集

- 舒姓男孩优美大方的名字,如何取更有个性?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气