春节的诗意与农耕文化的传承

春节是一年一度的盛大节日,它承载了中国几千年农耕文化的精髓。这个节日不仅仅是新春的开始,它还融合了天文、历史、社会和家庭的多重意义。春节的根基深植于农耕文化的土壤,渗透着对自然节律的尊重与对丰收的期盼。接下来,我们就来深入探讨春节的起源、传统习俗,以及如何在现代社会中继续传承这一文化。

农耕与天文的起源

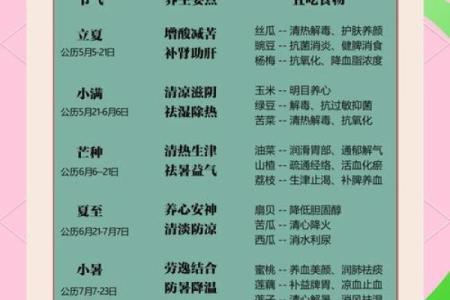

春节的起源可追溯到中国古代农耕社会,最初是为了庆祝冬季的结束和春耕的开始。在农耕社会中,四季变化与天文现象密切相关,春节恰逢冬季的转折点,标志着“冬去春来”的自然更替。根据《周易》中的“天人合一”思想,人们认为天象的变化与农田的生产息息相关。因此,春节的设定不仅与农业周期挂钩,还与天文历法息息相关。春节的日子常常紧随冬至后15日左右,这一时点恰好在“二十四节气”中的小寒与大寒之间,天气最寒冷,农事暂时停歇,适合祭祀和庆祝。

中国古代天文学家通过对星象的观察和总结,创造了历法制度。春节作为农历新年的开端,借助天文知识来确定每年的春运和农忙时节。在《汉书·律历志》中就提到,春节的日期是依据阴历推算的,强调了天文的作用与农耕生产的关系。

传统习俗:饮食与活动的象征意义

春节的传统习俗丰富多彩,其中饮食和活动尤为重要。这些习俗不仅仅是节庆的表现,它们也是农耕文化和生活智慧的体现。

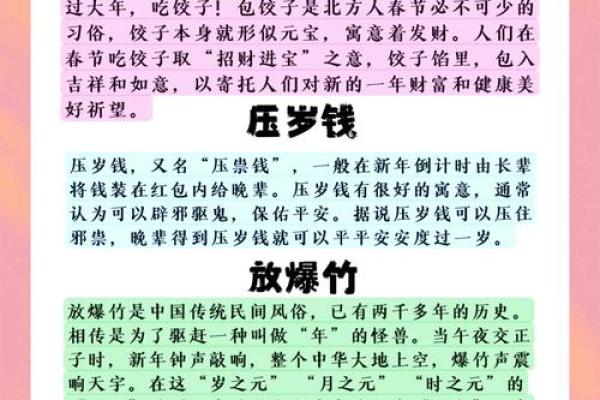

饮食方面,年夜饭是春节最具象征性的传统之一。餐桌上必不可少的年菜有鱼、饺子、年糕等,每一道菜肴都蕴含着深刻的文化寓意。例如,鱼象征着“年年有余”,饺子形状似元宝,寓意着财富和好运;而年糕则象征着步步高升,预示着新的一年生活越来越好。这些饮食习惯不仅仅是口腹之欲的满足,更是对农耕时代丰收的期待和对家庭团圆的重视。

在春节期间,传统的活动也离不开对农耕文化的传承。放鞭炮、舞龙舞狮、拜年等活动,不仅仅是娱乐,它们背后还承载着祈求丰收、驱除邪祟的象征意义。尤其是放鞭炮,最早起源于驱赶“年兽”的传说,年兽是传说中的怪兽,害怕响声,春节时人们通过放鞭炮来吓跑它,祈求新的一年平安吉祥。这种活动传递了古人对自然力量的敬畏,以及对来年农业生产丰收的期望。

商朝的春节习俗

在中国历史上,春节的庆祝活动有着悠久的传统。在商朝,春节期间有祭天祭祖的习惯,这种习俗直接与农耕文化相连。商朝时期,天帝和地祇是重要的神灵,农民依赖天时和地利来保障一年的丰收。因此,每年春节前后,商朝的王室会举行祭天大典,以祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

唐代的春节盛况

唐代的春节是中国历史上最为盛大的庆典之一。唐朝皇帝在春节期间会举行盛大的宴会和祭祀活动,同时也会组织大型的文艺表演、舞龙舞狮等民间娱乐活动。这些活动不仅仅是宫廷的盛大宴会,更是对农耕文化的延续和对百姓安康的祝福。唐代的春节尤为强调家庭的团圆和社会的和谐,百姓无论身处何地,都会尽可能回到家乡与亲人团聚,共同庆祝新的一年。

新春的文化再创造

进入现代社会,春节的传统虽然经历了许多变化,但它依然深深扎根于人们的文化生活中。在当今社会,春节不仅仅是一个农历新年,它也成为了商业活动、家庭团聚和文化认同的重要时刻。在现代都市中,许多人依然坚持在春节期间回家与亲人团聚,享受年夜饭,感受那份温暖与亲情。同时,随着时代的发展,许多新的庆祝方式也开始融入春节。例如,春节期间的大规模购物活动、春节档电影等,虽然形式现代化,但其背后依然承载着对幸福与团圆的追求。

无论是古代的祭祀活动,还是现代的文化创新,春节的诗意与农耕文化的传承始终在不断演变与融合中。

起名大全

最近更新

- 玄象命理:揭开你的命运密码,改变人生的关键时刻

- 2026年02月16日装修日子合黄道没? 装修开工算不算好日子?

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)这日子领证旺不旺? 登记领证行不行?

- 甲木命理误区大揭秘:你的命运反而在这里

- 2026年01月07日(农历冬月十九)开业适合吗? 今天开张行不行

- 解析阔字五行,男孩取名如何搭配出最佳组合

- 姓卢叫什么天真烂漫的名字好?女孩名字灵感合集

- 2026年01月18日(农历冬月三十)提车日子有没有选对? 提新车吉日宜忌

- 2026年01月06日(农历冬月十八)开业是上上吉时吗? 今日开张好吗

- 属兔婚配命理中的命运密码:你不知道的隐藏玄机

- 2026年03月15日是否为乔迁黄道吉日 今日乔迁入住好吗

- 日的文化影响:从西方到全球的万圣节风潮

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气