冬至的阳气回升与传统养生之法

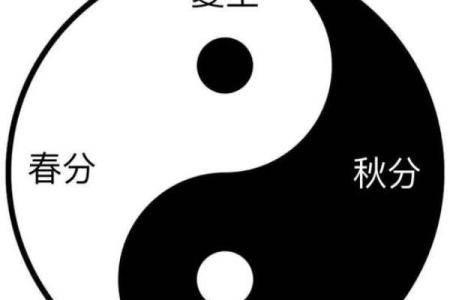

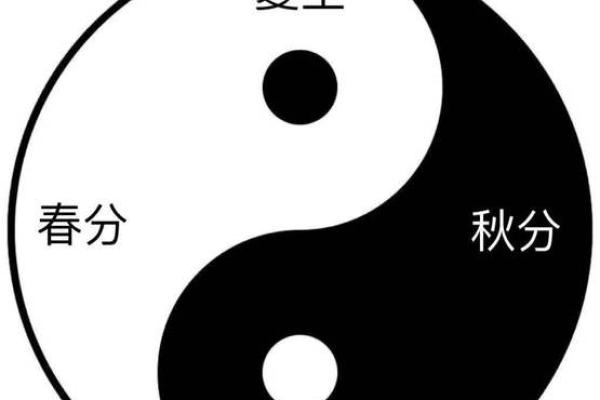

冬至是二十四节气之一,通常发生在每年12月21日至23日之间,这一天太阳直射地球的南回归线,昼最短、夜最长。冬至的到来,意味着阳气开始回升,阴气逐渐退去。这一变化不仅在天文学上具有重要意义,还与古人养生智慧密切相关。古人根据这一时节的特点,发展了许多独特的养生方法,以帮助身体顺应自然规律,保持健康。

冬至的起源:天文与农耕的结合

冬至节气的由来,与中国古代的天文观测紧密相关。古人通过对太阳位置的观测,发现冬至是太阳光照最少、日照时间最短的一天。此时,阴气达到极点,而阳气则开始回升。因此,冬至成为了“阳生”的起点,是自然界阳气再度增强的时刻。

此外,冬至还与农业社会的生产周期息息相关。中国古代农耕文明重视天时,冬至标志着寒冷季节的正式到来,同时也是农闲时节的开始。古人认为,冬至时阳气开始回升,意味着万物将会复苏,这对于农业生产有着深远的影响。因此,冬至不仅是天文现象的体现,也是人们生产生活节奏的调节点。

传统习俗:饮食与活动

在冬至这一天,古人有着许多独特的饮食和活动习俗,旨在顺应自然界的变化,增强体质,抵御寒冷。

首先,冬至饮食上有着丰富的传统。在北方,冬至常吃饺子,寓意驱寒保暖,祈求健康长寿。而在南方,人们则习惯吃汤圆,象征团圆和幸福。无论是饺子还是汤圆,都反映了人们对冬至这一节气的重视,强调通过合理的饮食来增强身体的阳气,帮助身体抵御冬季的严寒。

此外,冬至的传统活动也与养生息息相关。在古代,冬至是祭天的重要日子,许多地区的人们会举行祭祀活动,以感谢天地的庇佑,并祈求来年的风调雨顺、五谷丰登。除了祭祀活动,冬至也是一个休养生息的时节。古人提倡在这个时节适当休息,避免过度劳累,以保护体内的阳气,顺应自然规律,保持身心的健康。

汉代的冬至祭天

在汉代,冬至祭天是一个非常重要的仪式。汉武帝时期,实行“冬至祭天”的大典,礼仪庄重,祭品丰盛,祭祀活动不但有宗教性质,更具社会与文化意义。这一仪式体现了古人对冬至阳气回升的重视,也反映了冬至作为天命和自然变化的象征。通过祭天活动,人们不仅表达对天地的敬畏,还希望通过这一仪式唤醒大地的生机,促进社会的安定和繁荣。

宋代的冬至养生

宋代的《太和正音》一书中提到,冬至时节,人体阳气开始回升,适合进行一些调理身体的活动,如太极拳、打坐等温和的运动,目的是调节气血,增强体质。此外,宋代人还重视冬季保养,认为此时应以温补为主,尤其强调食物的温补作用。比如,羊肉、狗肉等温补食物常出现在冬至的餐桌上,帮助人们提高身体的抗寒能力。

冬至与现代养生

进入现代,冬至的传统习俗和养生理念仍然得到了延续。现代社会虽然生活方式发生了巨大的变化,但冬至的养生意义依然未变。许多养生专家和中医依旧强调,在冬至时节要注意“温补”调养,尤其是对老年人和体质较弱的人群。现代都市生活节奏快,压力大,冬至时节正是人们放慢脚步,关注自身健康的好时机。

除了传统的饮食调养,现在的现代都市人也开始注重心理和身体的综合调养。通过瑜伽、冥想等活动,帮助自己放松身心,调节情绪,增强免疫力。此外,随着健康意识的增强,许多人也会利用冬至这个契机进行一次全面的身体检查,确保身体处于最佳状态。

无论是古人还是现代人,冬至的阳气回升与传统养生之法都强调顺应自然、关注健康。这种文化传承和养生智慧,不仅帮助我们更好地适应季节变化,也让我们在快节奏的现代生活中,找到了一片宁静与健康的港湾。

起名大全

最近更新

- 2026年02月12日动土避凶了没? 动土建房合适吗?

- 2026年02月13日(农历腊月廿六)是否适宜提车? 这日子提车好吗

- 车姓男孩独特优美的名字,温润如玉的怎么选?

- 不再迷信:乾坤钟义明带你破解八字命运密码的误区

- 孙姓女孩知性优雅的名字,有哪些新颖之选?

- 坚字男孩取名:单字/双字搭配的寓意强化技巧

- 五行格局与性格:颠覆传统,揭秘你的独特命运

- 2026年02月15日(农历腊月廿八)安门是否合时宜? 今日安门行吗?

- 开斋节的现代庆祝方式与家庭团聚的养生实践

- 生辰八字暗藏玄机:如何从命理中找寻财富机遇

- 五行碗中的性格密码:揭秘你的五行格局,误区还是真相?

- 2026年02月26日(农历正月初十)是否为结婚黄道吉日 办喜事有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气