元宵节的灯笼与团圆文化的现代传承

每年的农历正月十五,是中国传统节日——元宵节的庆祝时刻。这一天,举国上下都会参与丰富多彩的庆祝活动,尤其是灯笼的点亮和团圆的象征。灯笼不仅是元宵节的标志性符号,还承载了许多文化内涵,传承着千百年来的历史与习俗。元宵节的灯笼与团圆文化,不仅根植于农耕和天文的传统,还融入了丰富的饮食和活动习惯。接下来,我们将从起源、传统习俗、典籍中的历史案例,以及现代传承等方面,探讨这一传统节日的深厚文化底蕴。

元宵节的起源:农耕与天文文化的结合

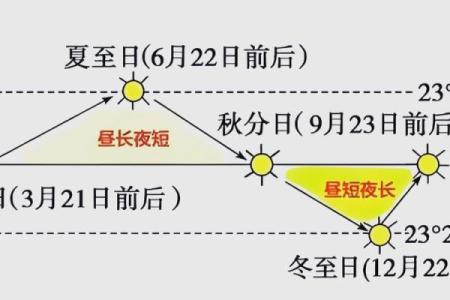

元宵节的起源与中国古代的农耕文化和天文观念息息相关。古时中国社会主要依赖农业,节令与天象对人们的生产生活有着重要影响。正月十五日是春节的最后一天,象征着一年农事的开端,也标志着人们对丰收的祈愿。在这一天,点亮灯笼是为了驱赶邪气、祈求好运与丰收。灯笼的光亮象征着驱除黑暗,迎接新一年的光明与希望,反映了古人对天地和宇宙自然规律的敬畏与依赖。

天文方面,元宵节也与“月圆人团圆”的思想紧密相连。农历正月十五恰逢满月,是一年之中最圆的月亮,象征着天人合一与圆满。这种天文现象与人类的生生不息、团圆和谐的文化理念相契合,成为了元宵节团圆主题的象征。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

在元宵节的庆祝活动中,灯笼与团圆的象征体现得淋漓尽致,尤其在饮食和各种活动中表现得尤为突出。元宵节的传统食品“元宵”是节日庆典中的重要象征。元宵的制作工艺和口味因地而异,但其基本特点是外皮糯软、内馅甜美,象征着团圆和美满。吃元宵不仅是品尝美食,更是对未来生活的美好期许。

除了食物,元宵节还有丰富的娱乐活动,如赏灯、猜灯谜、舞龙舞狮等,这些活动既体现了传统的民俗文化,也彰显了人们对团圆、幸福的追求。在古代,元宵节的灯谜是宫廷和民间流行的一项文化娱乐活动,成为民众社交和智力游戏的一部分。随着时代的变化,这些活动逐渐演变成了现代的庆祝方式,但其深厚的文化内涵依旧被保留和发扬。

典籍中的历史案例:元宵节的文化印记

在中国古代典籍中,元宵节的历史与文化得到了广泛记载。唐代诗人苏味道在《元夕》一诗中写道:“火树银花合,星桥铁锁沉。”这首诗描绘了元宵节夜晚灯火辉煌的盛况,生动地呈现了灯笼在元宵节庆典中的重要地位。通过这些文学作品,我们不仅能感受到元宵节的热烈氛围,也能看到灯笼文化与节日庆典的紧密联系。

宋代《东京梦华录》更是详细记录了元宵节期间,宫廷和民间的灯笼展示以及民众的狂欢场面。通过这些古代典籍,我们得以窥见元宵节在中国文化中的独特地位,及其在历史长河中的延续。

灯笼与团圆文化的延续与创新

随着时代的发展,元宵节的庆祝方式经历了不断的变革,但灯笼和团圆文化依然在现代社会中焕发光彩。如今,元宵节不仅仅局限于传统的家庭聚会和节庆活动,许多城市还会举办盛大的灯会和灯展,吸引了无数游客和市民参与。这些灯会通常会融入现代科技元素,如LED灯光和声光效果,创造出绚丽多彩的视觉体验,同时也不失传统文化的韵味。

此外,元宵节的团圆主题也在现代家庭中得到了新的诠释。在快节奏的现代社会,很多家庭成员由于工作、学习等原因无法团聚,但元宵节作为一个重要的节日,成为了人们回家团聚的象征。无论是吃元宵、赏灯,还是一起观看灯会,都是对团圆文化的现代传承,表达了人们对家庭、对亲情的珍视。

通过这些现代的庆祝活动,元宵节不仅仅是传统节日的简单复刻,更是文化的创新与传承的结合。灯笼作为元宵节的象征,已经不再局限于传统的形式,而是通过现代的方式展示出更加丰富的文化内涵和艺术魅力,成为了人们生活中不可或缺的文化符号。

起名大全

最近更新

- 五楼揭秘:五行格局如何影响你的性格解析?

- 八字命理揭秘:属相与命运的真相,改变命运并不难

- 男孩名字中隆字的寓意:五行相生相克原理应用

- 改变命运从风水命理开始,你忽视的暗藏玄机

- 美字取名女孩:五行相生与寓意美好的组合方案

- 2026年05月06日(农历三月二十)是否符合乔迁吉日? 今天入住新居行不行

- 颠覆传统命理观念:命运密码背后的不可思议秘密

- 2026年05月05日乔迁是好日子吗? 入新宅吉日宜忌查询

- 2026年03月03日(农历正月十五)安门合不合适? 装大门算不算好日子?

- 男孩名字用运字好不好?运字寓意及五行分析

- 元宵节的灯笼与团圆文化的现代传承

- 盲派命理深度解析,如何从误区走出,掌控命运的关键

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气