十月节气:秋分的农耕智慧与养生之道

秋分,作为二十四节气中的一个重要时刻,不仅在农耕文化中有着深远的影响,也与古代养生哲学密切相关。这个节气的到来,标志着阳光直射赤道,昼夜平分,温度适宜,气候宜人。无论是在农业生产还是在日常养生中,秋分都具有重要的指导意义。

秋分的农耕智慧

在传统的农业社会,秋分是重要的季节节点。这一时期,白昼与黑夜的时间几乎相等,意味着农田的生产也进入了一个关键时期。此时,秋收已接近尾声,农民开始着手储备粮食,为即将到来的寒冬做准备。秋分节气的农耕智慧主要体现在以下几个方面:

首先,秋分是“秋收”的重要时刻,意味着各种作物的成熟和收割。根据《农书》中的记载,秋分时节是“稻谷丰收,果实成熟”的季节。此时,农民会根据不同作物的生长周期,合理安排收割时间,确保粮食不受天气影响。对于储藏粮食也有特别的讲究,要避免湿气过重,以防止霉变。

其次,秋分也是“秋种”的开始。随着天气逐渐转凉,适宜播种的季节开始了。在南方地区,秋分后的气候仍然温暖适中,是种植冬小麦、油菜等作物的最佳时机。而北方则以补种为主,特别是对早秋作物的调整和补充,确保农业生产的连续性和稳定性。

传统习俗:饮食与活动

秋分的传统习俗不仅仅局限于农耕生产,还渗透到人们的饮食和日常生活中。秋分是一个调养身体、增强免疫力的好时机。根据中医理论,秋季与肺脏相对应,强调养肺润燥,预防秋季干燥带来的不适。古人有着丰富的秋分饮食智慧:

秋分时节,正是水果、蔬菜丰收的季节。人们会多吃一些有助于润肺的食物,如梨、橙子、柚子等富含维生素C的水果,和有滋阴润肺功效的食物,如百合、枸杞等。与此同时,秋分也是“秋祭”的时刻,农民会感谢天地神灵的保佑,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。传统上,秋分节气的祭祀活动往往与丰收的庆典紧密结合,突出人们对自然的敬畏与感恩。

在活动方面,秋分也是“登高”习俗的起点。自古以来,登高望远、踏秋游玩的传统深深根植于中国民间。古人认为,秋分时节,气候宜人,适宜进行户外活动,增强体质,提高抵抗力。尤其在古代,有许多文人会在秋分时节组织诗会、登高望远,寄托思乡之情或抒发人生感慨。

历史案例:古代的秋分文化

案例一:唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》便反映了秋分时节的登高习俗。这首诗写到了诗人在秋天登楼,放眼望去,既可享受自然景色,又能心境豁达,感受人生的辽阔。在古代,诗人们常常借秋天的季节特点,表达自己对生命的感悟和对天地的敬畏。

案例二:明清时期,秋分祭祀活动尤为盛大。很多地方的秋分祭祀活动,不仅仅是农民祭祀土地神,更是乡里人共同参与的集体活动。这种活动强化了村民之间的联系,也让大家在秋天这个丰收的季节里,表达对大自然的感激之情。

养生与节气文化的结合

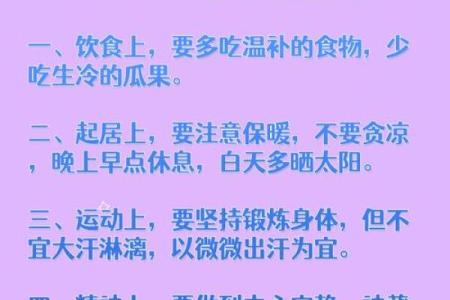

现代社会,尽管农业生产方式发生了巨大变化,但秋分的养生智慧仍被广泛传承。在今天,很多人将秋分作为调整身体、促进健康的时机。如今的秋分,许多人开始注重秋季的膳食调理和健身活动,养生成为现代人生活的一部分。例如,秋分时节,许多人会选择调整作息时间,保持充足的睡眠,避免因干燥天气引发的呼吸系统问题。同时,饮食上也更加注重平衡,强调多吃温补类食物,如红枣、桂圆等,以滋养身体,增强免疫力。

秋分节气的传承不仅局限于传统饮食和祭祀,它还融入到了现代社会的文化生活中,成为人们日常养生的指导方针。通过调节饮食、合理安排活动,人们逐渐体会到秋分节气所蕴含的生命智慧,充分利用这个时节增强身体的抵抗力,保持身心的健康与平衡。

起名大全

最近更新

- 八字命理反而能让你延寿?破解寿限死期的秘密

- 想给靳姓宝宝起个有含义的名字,男孩名字求分享

- 2025年07月30日装修适合吗? 装修动工是否是好日子?

- 2025年07月28日领证是否是黄道吉日 领证合不合适?

- 2025年07月29日装修能算好日子吗? 装潢房子有没有问题?

- 2025年07月28日(农历闰六月初四)装修算不算好日子? 装修动工有没有问题?

- 延字五行属什么?男孩名字中该字的属性平衡技巧

- 章字五行性格揭秘:误区与突破,格局重塑你的命运之路

- 性格解析颠覆传统:五行缺火者的误区与如何真正改变

- 2025年07月27日装修能算好日子吗? 今天装修动工是好日子吗?

- 2025年07月18日安门可不可以? 装大门算不算好日子?

- 如何改变命运?五行喜忌查询,破解性格密码

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气