养生智慧:如何在中国农历节日中调养身心

中国农历节日承载着丰厚的文化底蕴,传承了数千年的智慧。不同节日的习俗不仅代表着对天地、祖先的尊敬,也蕴含着调养身心的深刻哲理。通过理解节日的起源与传统习俗,我们可以从中汲取有益的养生智慧,以帮助我们在现代生活中保持身心的健康与平衡。

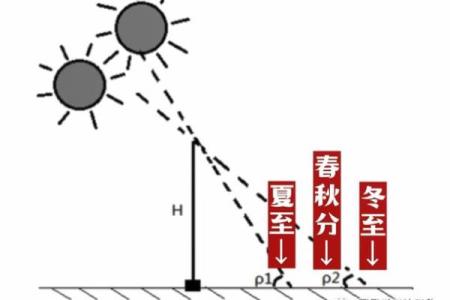

节气与天文的深厚联系

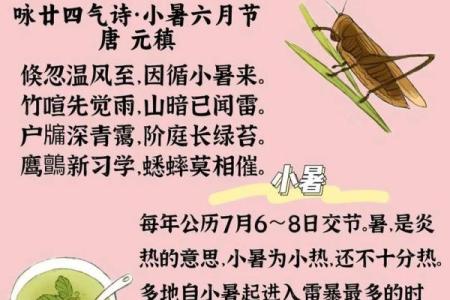

中国农历节日的起源与农耕文化以及天文变化密切相关。农历中的二十四节气,不仅是农业生产的指南,也是调养身心的依据。比如,春节和秋分分别对应着冬季和秋季,代表着自然界气候的变换,这些变化与人体的生理节奏有着密切的关系。

古人认为“春生、夏长、秋收、冬藏”,每个季节的气候变化都影响着人体的健康。因此,节气的变化在传统节日中起到了指引作用。例如,春节期间,大地回春,万物复苏,传统的食物如饺子、年糕不仅是庆祝的象征,还是顺应节令、促进体内气血流畅的重要方式。春节吃饺子,除了是表达团圆的心意外,还因为饺子形状像“元宝”,寓意着新的一年财运亨通,驱寒避邪。

传统饮食与活动习俗

在中国农历节日中,饮食习惯和节庆活动也是调养身心的重要部分。每个节日都有其独特的食俗,反映了人们对健康的重视。

例如,中秋节是团圆的象征,月饼的食用不仅寄托着对亲人的思念,也有利于在季节交替时,给身体提供充足的营养。中秋时节正值秋季,天气干燥,月饼中所含的莲蓉、豆沙、五仁等丰富的食材可以滋润肺部、补充身体的水分和养分。月饼的圆形代表了天圆地方,提醒人们在这一天,静心团聚,注重心灵的平衡与健康。

再如,端午节的粽子,象征着五谷丰登与驱邪镇灾。吃粽子不仅是为了纪念屈原,也是为了迎接夏季的到来,帮助身体排毒、驱赶湿气。粽子里的糯米、红枣、蛋黄等食材在传统医学中被认为有助于消除体内寒气,调节脾胃。

而在节日活动方面,舞龙舞狮、放烟花、击鼓等传统习俗,带有强烈的动态元素,能促进气血流通,提升身体的免疫力。春节时的放鞭炮习俗,也是为了驱邪避鬼,增添节日的欢乐氛围,并以此促进身心的愉悦。

历史案例:古人如何借节日养生

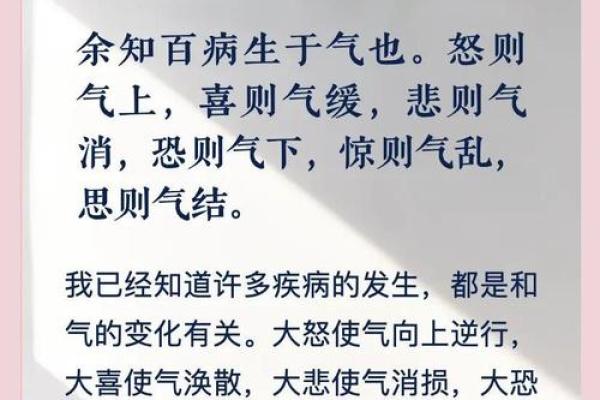

在中国传统的医学典籍中,我们可以找到许多节日养生的智慧。《黄帝内经》有云:“春夏养阳,秋冬养阴。”这句话的意思是,在春夏两季,我们应该通过增加户外活动,增强体内的阳气,而在秋冬季节则应当注重休息和养阴。春节期间,人们往往会进行长时间的家庭聚会和户外活动,这有助于增强体内阳气的流动和蓄积。

另一个历史例子是《本草纲目》中提到的中秋节食材养生。在这本古籍中,李时中曾写道:“月饼合五谷之精,宜时食之。”这表明,中秋时节,月饼中所使用的食材是按照五行理论配合的,不仅能滋阴补肾,还能调节体内的五脏六腑,保持身体的平衡。

结合节日传统调养身心

现代社会的生活节奏加快,许多传统习俗可能逐渐被忽视,但越来越多的人开始意识到,传统节日所蕴含的养生智慧依然对我们的健康至关重要。现代人已经开始根据这些节日的时间节点,调整自己的生活方式,以更好地保持身心的健康。

例如,现代的养生达人在春节前后,开始注重对自己身体的调养。春节期间,很多人选择通过静心瑜伽、茶道、书法等活动来平衡身心,而不是仅仅沉溺于吃喝和熬夜。中秋节时,不仅可以吃月饼,还可以通过团聚、共享亲情来减轻生活压力,调节心理状态。

随着科技的发展,我们不妨借助现代科技工具,如健康监测设备、智能手环等来帮助我们在节日中注意饮食与运动的平衡,使古老的养生智慧与现代生活方式更加契合。

通过继承和发扬农历节日中的传统习俗与饮食文化,我们不仅能够保持身体健康,更能够在现代社会的快节奏中找到一片宁静与平衡。

-

-

-

-

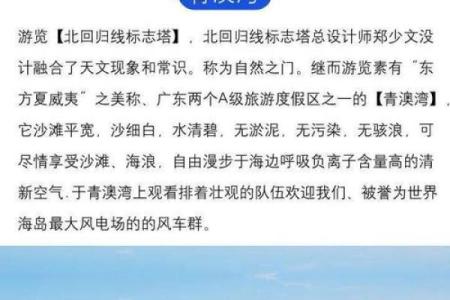

泰国春节:深度解析泰国华人如何庆祝这一天文与民俗交织的节日

春节是中华文化中的重要节日,而泰国的华人社区则以其独特的方式庆祝这一传统节日。这个节日不仅是中国农历新年的开始,也是一个融合了深厚...

24节气 -

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年08月01日(农历闰六月初八)提车吉利吗? 这日子提新车好吗

- 五行格局揭秘:金属性格解析,如何发挥你的优势?

- 姓鄂叫什么内涵丰富的名字好?女孩名字精选推荐

- 2025年07月11日(农历六月十七)安门有问题吗? 装大门黄道吉日查询

- 命运的迷局:如何避免白宝全命理中的致命误区

- 2025年07月21日装修是良辰吉时吗? 今日装修开工能算好日子吗

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)领证选的是良辰吉时吗? 今日登记领证行吗?

- 性格解析新篇章:五行元素如何影响你的命运转折?

- 2025年07月10日安门是上上吉时吗? 今日安装大门是好日子吗?

- 颠覆传统解读:无子命理背后的秘密,如何改变命运走向?

- 2025年08月04日(农历闰六月十一)搬家合适吗 乔迁搬新房算好日子?

- 姓祝俊朗不凡的男孩名字,如何取才显俊逸?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气