寒食节的起源与春秋季节的养生文化

寒食节,作为中国传统节日之一,通常在每年清明节前的第二天,源远流长,承载着丰富的历史文化。在我国古代,寒食节不仅是纪念历史人物的节日,也与农耕社会的生产生活息息相关。与其密切相关的春秋季节,正是大自然逐渐回暖、万物复苏的时节,古人十分注重春季养生,借此时机调养身体,保持健康。

寒食节的起源

寒食节的起源有多种说法,最为广泛接受的说法是与春秋时期晋国的介子推有关。传说晋景公在位时,曾受过介子推的救命之恩,但忘恩负义,导致介子推选择与世隔绝,隐居山林。晋景公悔过自新,决定前去寻找介子推并重赏他。然而,介子推坚持不愿接受回报,最终自焚殉国。为了纪念介子推的忠诚与高洁,晋国决定规定在每年清明节前的第二天,所有火炉都要熄灭,禁止煮食,以示对介子推的哀悼。这一传统逐渐流传开来,形成了寒食节的习俗。

从天文的角度来看,寒食节的日期也有其独特的意义。它出现在清明节之前,这段时间恰逢春天的尾声,天气逐渐回暖,气温上升,正是春季的过渡期。此时天气微寒,适合人们采取一些低火、简约的饮食习惯,以帮助身体从冬季的寒冷中恢复过来。这种节令的安排,不仅与自然界的变化相符合,也符合养生的规律,体现了古人对天人合一的深刻理解。

寒食节的传统习俗

寒食节的传统习俗丰富多彩,最具代表性的当属不点火、不煮食的禁火规定。在这个节日中,人们习惯食用冷食或简单的饭菜,如冷饭、饼干、糕点等,这不仅是对介子推忠诚精神的纪念,也与春季气候的变化密切相关。冷食容易清热解毒,适应季节的变化,避免了春季寒冷时易生湿气的饮食问题。

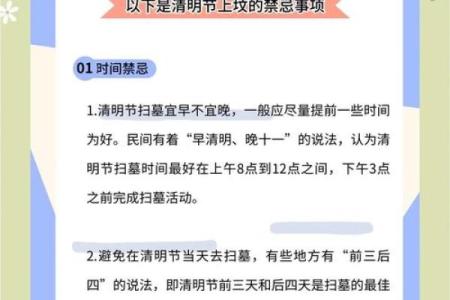

此外,寒食节期间还有祭祖、扫墓、踏青等习俗。祭祖是为了表达对先人的怀念,而扫墓、踏青则是顺应春天的自然规律,进行春游与放松身心。尤其是踏青,作为一种在春季最具代表性的活动,既是享受春光的方式,也是锻炼身体、促进气血流畅的良好途径。这些习俗不仅传承了历史文化,也与春季养生的理念相契合。

春秋季节的养生文化

春秋季节是我国传统养生文化中极为重要的时段。春季,万物复苏,气候逐渐回暖,人们的身体也开始从冬季的沉寂中觉醒,养生的重点是调节阴阳平衡,促进血液循环。古人认为,春季养生要“顺应自然,早睡早起”,避免春寒给身体带来的影响。

春季养生的饮食上,强调清淡和补充维生素,尤其是多食用一些绿叶蔬菜和水果,保持体内的平衡。与此相对应的,还有古代医书《黄帝内经》中提到的春季养生之道,强调“春三月,此为养肝时”。肝脏在春季最为活跃,合理的饮食和作息可以帮助肝脏排毒,促进气血流畅,从而增强人体的抵抗力。

在春秋季节,古人还注重运动以增强体质,尤其是清晨的散步和户外活动,可以让人感受到春风的清新,增强阳气。寒食节期间的踏青活动,便是顺应春天阳气升发的时节,身体运动可增强新陈代谢,改善血液循环。此时,适度的运动有助于提升免疫力,预防春季常见的疾病。

现代传承

尽管现代社会生活节奏加快,许多传统节日的习俗已逐渐改变,但寒食节的文化内涵和养生理念依然得到广泛传承。现代人对春季养生的重视,尤其是关注饮食清淡、运动锻炼等方面,正是源于古人对季节变化与人体健康关系的深刻理解。

例如,许多城市会在寒食节期间组织踏青活动,倡导人们走出户外,呼吸新鲜空气,进行适量的锻炼,以达到保健的效果。此外,现代人也越来越重视饮食养生,尤其是在春季,多食用新鲜的蔬菜和水果,避免油腻和过多的热量摄入,这些饮食观念与寒食节期间的清淡饮食不谋而合。

通过这些现代传承,我们可以看到,寒食节不仅是一个纪念历史人物的节日,更是春季养生文化的延续和发扬。

-

-

-

-

深入了解印度最重要的节日——甘地诞辰的历史与文化意义

甘地诞辰,是印度一年一度的纪念性节日,主要用来缅怀印度民族伟大的领袖、独立运动的象征——圣雄甘地(Mahatma Gandhi)。这个节日不仅...

24节气 -

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 想给苗姓宝宝起个烂漫天真的名字,男孩名字怎么选?

- 2025年10月21日装修是好日子吗? 装修新房黄道吉日查询

- 2025年10月13日订婚合良辰吗? 今日定下亲事有没有问题?

- 2025年10月20日是否为装修好日子? 今日装修新房好吗

- 2025年10月16日(农历八月廿五)提车有问题吗? 买新车算好日子?

- 如何改变命运?芳五行属相解析,揭示性格误区与颠覆传统观念

- 妙字女孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 寒食节的起源与春秋季节的养生文化

- 姓昝叫什么风度翩翩的名字好?女孩名字灵感合集

- 2025年10月30日(农历九月初十)结婚选的是良辰吉时吗? 办婚礼吉日宜忌查询

- 女孩用希字取名的五行讲究与寓意解析

- 五行格局实用指南:妙五行性格解析助你提升自我

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气