走月近圆中之秋夜节的习科学俗与:浪从漫赏

走月近圆中之秋夜节的习科学俗

秋夜节,作为中国传统节日之一,不仅是一种文化象征,也蕴含着深厚的农耕与天文智慧。从古至今,秋夜节承载了众多与月亮、收获和团聚相关的民俗活动。每逢此时,人们在皓月当空的夜晚,或团聚、或观月、或祭祖,传递着对自然、对生命的深刻敬畏与感恩。

起源与背景:农耕与天文的结合

秋夜节的起源与农耕密切相关。我国古代的农耕文明中,秋季是丰收的季节,农民辛勤耕作一整年,终于迎来了丰收的时刻。此时,月亮最圆、最亮,象征着圆满与团圆。因此,秋夜节也成为庆祝丰收与家人团聚的重要节日。

此外,秋夜节与天文学的关系尤为紧密。古人通过对天文现象的观察,发现每年秋季月亮最圆且最明亮,成为人们观月、赏月的最佳时机。从古代的天文经典《淮南子》到《周礼》,都提到了关于天体运行的知识,并指出月亮的圆缺变化与农时的紧密联系。此时的圆月不仅象征着丰收,也体现了天人合一的思想。

传统习俗:饮食与活动的结合

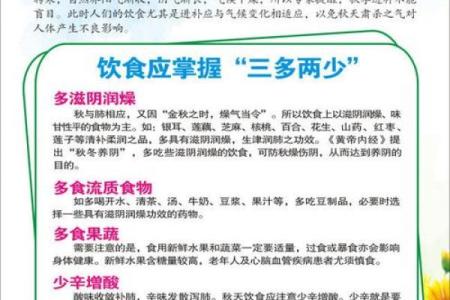

在秋夜节的传统习俗中,饮食与活动是两个重要的方面。饮食上,最具代表性的便是月饼。月饼的圆形象征着团圆与完美,寓意着家人间的亲密与和谐。不同地方的月饼种类繁多,口味各异,从甜到咸,从传统到创新,月饼早已成为秋夜节的核心食品之一。

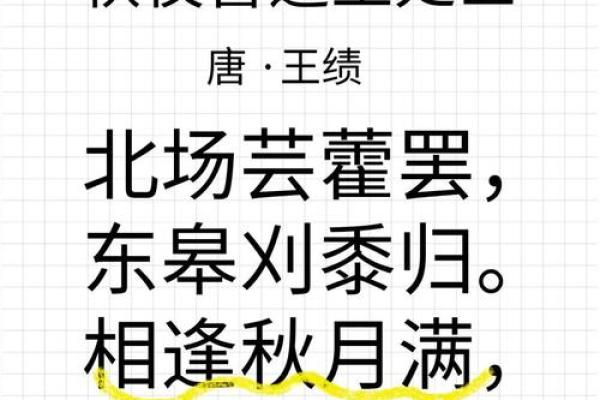

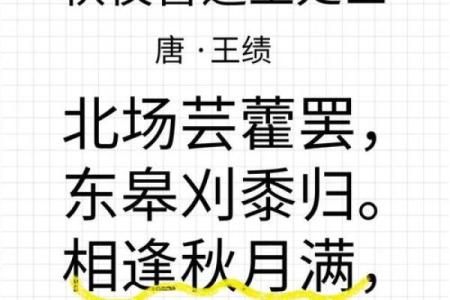

除此之外,赏月活动也是秋夜节的重要组成部分。古人常常在月圆之夜,携亲好友共赏明月,吟咏诗文,表达对美好生活的向往和对先人的缅怀。这种活动不仅是文化传承的一部分,也为家人、朋友提供了一个团聚的机会。

在古代,除了赏月外,秋夜节还包括祭祖、点灯、放天灯等传统习俗,旨在祈求来年的好运与丰收。通过祭拜祖先,人们表达对先人遗德的尊敬与怀念,传递着家族和国家的文化延续。

唐代的“月令”与秋夜节

唐代是中国历史上最辉煌的文化时期之一,而在这个时期,秋夜节得到了极大的重视。唐代的《月令》一书中,详细记录了秋季的天文现象与节令变化。唐代文人对赏月的情怀尤为浓厚,李白、杜甫等著名诗人在此期间纷纷留下了许多脍炙人口的诗篇,表达了他们对秋夜月亮的敬仰与诗意情感。

例如,李白的《静夜思》便是对秋夜的深情咏叹,其中“床前明月光,疑是地上霜”传达出浓厚的秋夜气息。这不仅体现了唐代文人对秋夜节的认同,也显示出秋夜节作为文化传统的影响力。

宋代的秋夜祭祖与中秋庆典

在宋代,秋夜节的习俗逐渐融入了更多的祭祖和家族团圆的传统。宋代文人常在此时举行祭祖仪式,表达对先人神明的崇敬与纪念。宋代的《大元大一统志》中有记载,每到秋夜节,民众会举行祭月仪式,祭拜月神,并通过歌舞、吟诗等方式表达对生活的热爱。

这种传统习俗也与当时的社会结构和家庭观念紧密相关。宋代社会较为注重家族与血缘的延续,秋夜节的祭祖活动成为人们维系家族纽带和传承文化的重要方式。

月亮与人类情感的连接

今天,虽然社会环境发生了巨大的变化,但秋夜节的传统习俗依然在现代社会中得到了传承。无论是北方的月饼,还是南方的月饼节,现代人依然会在这一天举行家庭聚会,共同赏月,分享美食。这种习俗在城市生活中也愈加流行,甚至一些现代家庭在秋夜节期间,会通过视频通话与远方的亲人共同赏月,保持情感上的连接。

此外,现代的秋夜节还融入了更多的创意元素,例如月亮主题的灯会、歌唱比赛等,让这一传统节日焕发出新的活力。月亮作为人类共同的文化符号,依然在当代社会中发挥着重要作用,成为连接过去与未来的纽带。

通过这些活动与习俗,我们看到了秋夜节作为一项传统文化的延续与创新,月亮作为自然现象与人类情感的交织,依然是现代生活中的一道独特风景线。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

深入了解印度最重要的节日——甘地诞辰的历史与文化意义

甘地诞辰,是印度一年一度的纪念性节日,主要用来缅怀印度民族伟大的领袖、独立运动的象征——圣雄甘地(Mahatma Gandhi)。这个节日不仅...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 2025年10月18日(农历八月廿七)是否是订婚吉日 今天定下婚约怎么样?

- 2025年11月01日(农历九月十二)结婚合适吗? 今日办喜事吉利吗?

- 2025年10月24日(农历九月初四)领证日子有没有选对? 领证结婚能算好日子吗

- 干姓有含义的女孩取名,如何取更显气质?

- 命运密码:命理纹背后暗藏玄机,如何从中解锁人生方向?

- 钮姓取文雅韵的男孩名字,有什么热门之选?

- 媛字女孩名字大全:属性适配与寓意美好的组合库

- 想给熊姓男孩取个涵养深的名字,求建议

- 2025年10月09日开业合不合适? 开业有没有问题?

- 2025年10月23日(农历九月初三)领证符不符合黄道吉日 今日领证结婚有问题吗?

- 误区大揭秘:飒字五行性格解析,你真的了解自己吗?

- 2025年10月19日(农历八月廿八)提车可不可以? 适合买新车吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气