七月:小暑大暑—夏季养生与天文变化

随着夏季的到来,天气愈加炎热,七月的“小暑”和“大暑”是二十四节气中的重要节点。这一时期不仅是气候变化的重要标志,同时也关系到人们的夏季养生与传统习俗的延续。小暑和大暑分别代表着天气的逐步变热和最热的时节,而在这些节气中,天文变化和农耕文化的影响深刻地塑造了古人的生活方式和健康观念。

天文与农耕文化的关联

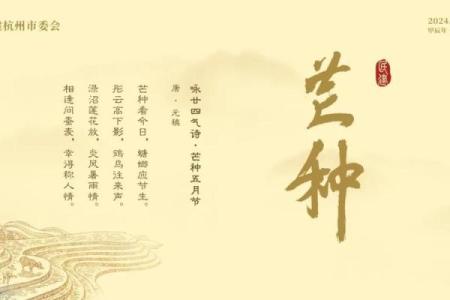

小暑和大暑作为气候变热的节气,具有重要的天文背景。古代农耕社会依赖天文现象来决定耕种和收获的时机。小暑在每年7月初,标志着太阳到达黄经105度,天气开始进入酷热阶段;而大暑则出现在7月中旬,是一年中最热的时节,太阳的辐射最强,气温最高。农民通过观察这一天文变化来安排播种和灌溉等农业活动,确保农作物在高温下能够健康生长。

在中国古代,农耕社会十分注重节气的变化,尤其是小暑和大暑的气候特点,直接影响到人们的生产和生活方式。对于农民来说,合理的夏季劳作和休息安排能够保证粮食的丰收。正因如此,节气的划分不仅是天文的体现,更是生存智慧的结晶。

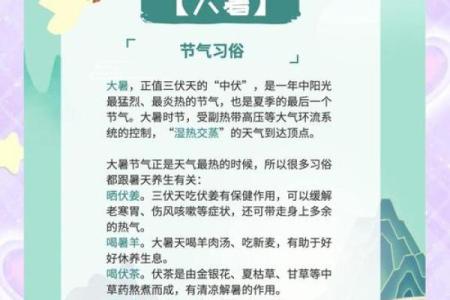

传统习俗与夏季养生

随着天气炎热,古代人民在小暑和大暑期间特别注重养生,以保持身体健康。传统的夏季养生方法强调“避暑”和“清热”,以防高温带来的中暑与不适。中医理论认为,夏季人体的阳气旺盛,容易导致体内积热,因此需要通过饮食调理和活动习惯来平衡。

例如,在饮食方面,传统的食物常常具有清热解暑的效果,如绿豆汤、荸荠、苦瓜等,这些食物能够帮助身体降温,消除体内的暑气。此外,水果如西瓜、杏子、桃子等,也因其含水量高且具有清凉作用,成为夏季常见的消暑佳品。

除了饮食,夏季的传统活动也与养生密切相关。在古代,人们常在大暑时节进行“避暑”和“纳凉”,如前往山间、湖泊等清凉之地,或者在庭院中乘凉,避免在中午时分出门工作,保护身体免受烈日暴晒。这些活动不仅有助于舒缓身体的压力,还能提高身体的抗暑能力。

历史案例:古人的智慧与传承

第一个历史案例来自《黄帝内经》中的养生理论。《黄帝内经》早在公元前2世纪就提到,夏季应以“养阳”之道为主,强调“早卧早起,广步于庭,防暑湿”。这不仅为古人应对夏季酷暑提供了理论依据,也为后世的养生之道提供了参考。通过这些理论,古人能够在酷暑中保持身体的平衡与健康。

第二个历史案例与唐代的“避暑”文化有关。在唐代,由于大暑期间气温极高,帝王和贵族常常在宫廷之外的凉亭、山庄度过炎热的时光,如著名的“避暑山庄”。这种避暑文化逐渐影响到普通百姓,大家通过修建凉亭、庙宇等场所,在大暑时节前往避暑纳凉,形成了独特的文化习俗。

现代的夏季养生与传承

进入现代,夏季的养生文化依然在社会中得到广泛传承。随着科学技术的发展,现代人对高温的应对方式更多的是依赖空调、电风扇等设备来调节温度。然而,许多传统的养生观念仍然被延续下来。例如,现代人依然推崇夏季饮食中的绿豆汤、西瓜等消暑食物,而一些人则选择在假期时前往山区或海滨避暑,享受清凉。

另外,现代养生理念也强调身体的调节与心理的平衡,在炎热的夏季,人们更加注重规律作息,避免熬夜,保持充足的睡眠,同时多喝水、避免过度运动,这些都是从古人的养生智慧中汲取的精华。尽管现代技术使得我们在舒适的环境中度过酷暑,但传统的夏季养生方法依然在我们生活中占有一席之地。

通过历史与现代的结合,我们可以看到,小暑和大暑不仅是天文现象的体现,更是文化与智慧的传承。古人通过与自然的和谐相处,为我们留下了许多有益的养生习惯,而这些习惯在现代仍然对我们的生活产生着深远的影响。

起名大全

最近更新

- 2025年9月23日移动厨房在几点吉利 移动厨房的吉时查询

- 今日是开挖水渠吉日吗 2025年9月21日开挖水渠日子好吗

- 2025年10月29日(农历九月初九)这日子订婚算黄道吉日不? 提亲是好日子吗?

- 2025年9月24日几时建造房屋最好 建造房屋吉时查询

- 今日是庆生吉日吗 2025年9月27日庆生合适吗

- 2025年11月07日这日子领证算黄道吉日不? 今日领证好吗

- 2025年9月24日几时破土迁坟最好 破土迁坟吉时查询

- 今日是开业大吉吉日吗 2025年9月27日是不是最合适开业大吉的好日子

- 2025年9月24日几点回归山林最好 回归山林吉时查询

- 今日是开张吉日吗 2025年9月30日开张当天可不可以

- 逆转命运,破解庄圆命理中的误区,你也能改变未来

- 2025年9月24日几点剪发造型吉利 剪发造型几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气