冬至的天文现象与养生食疗

冬至节气,作为二十四节气之一,标志着太阳直射地球最南端,北半球昼最短夜最长。这一时刻通常出现在每年12月21日或22日。随着太阳辐射角度的变化,气候逐渐转寒,冬至不仅是自然天文现象的转折点,也是古代农耕文化和人们日常生活息息相关的节令。它不仅影响着季节的变化,还影响着古人对养生食疗的认知与实践。

冬至的天文现象与农耕文化

冬至的到来标志着太阳达到冬至点,这时白昼最短、黑夜最长。古人根据这一天文现象安排农事活动,利用冬至这一节气对季节变化进行观察、总结。尤其在中国传统农耕社会,冬至是进入严冬的开始,因此,农人需要更加注重休养生息,为来年的播种、耕作积蓄体力。

在古代,《周易》中的“天行健,君子以自强不息”表达了对自然节令变化的尊重和应对。冬至过后,气温逐渐下降,人们会开始进入更加注重养生的时期。此时,不仅要避寒保暖,更要调节饮食,以便顺应自然规律,迎接新一年的生机。

传统饮食与冬至养生

冬至过后,北方地区会有吃饺子的传统习惯。根据《礼记》中的记载,冬至是“冬至大如年”的重要节令,民间习惯吃饺子,寓意驱寒保暖,保护耳朵免受寒冷侵害。饺子所用的皮薄馅多,通常会加入一些具有补气养血、温补身体的食材,如羊肉、牛肉、香菜等,这些食材在冬季有助于增强身体免疫力,抗寒抵御外界的侵袭。

而南方则有食汤圆的传统。汤圆采用糯米粉为主料,馅料有甜的红豆沙、芝麻等,象征着团圆、和睦。通过食用这些富有象征意义的食物,体现了人们对家庭团圆、健康和幸福的期盼。

唐朝的冬至养生

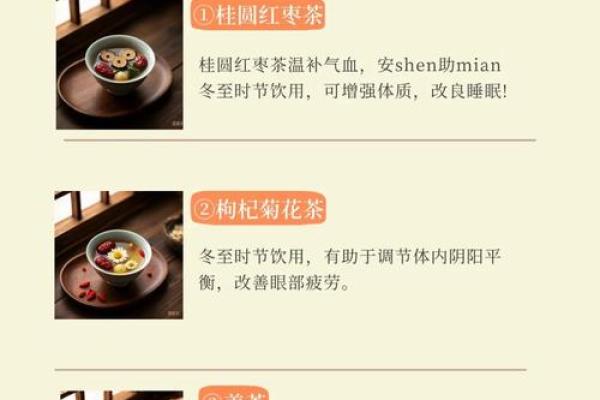

唐朝时期,冬至已成为全民关注的重要节令,宫廷及百姓都有庆祝冬至的传统。《太和正音》记载了冬至的礼仪,宫廷内外都会举行盛大的祭天仪式,祈求来年丰收和国运昌盛。与此同时,唐代的食疗文化也特别注重冬至的饮食调养,医书中提到,冬季气候寒冷,饮食要以温补为主。此时正是食用羊肉、牛肉、桂圆等温补食物的最佳时机。

有记载称,唐代的御膳房每年冬至会为皇帝和宫廷成员准备特别的药膳,以增强体质。这些药膳多采用牛肝、羊肚等温性食材,配以中药材如当归、枸杞,助于驱寒祛湿,增强抵抗力。

宋代的冬至饮食与节令文化

宋代的文人雅士在冬至节气也有其独特的文化习俗。《宋史》记载,宋代冬至节令时,人们不仅注重养生,还会举办盛大的“冬至宴”,宴席上常常会提供一些特殊的食材,如桂圆、山药、红枣等,所有食物都与健康息息相关。尤其是山药,被认为是温补肾脏、调和脾胃的食材,具有强烈的滋补作用。

当时的医学典籍也提到,冬至是阴气最盛的时候,人们应当通过食疗来调节体内的阴阳平衡,增强阳气。食用温热、滋补的食物,不仅可以帮助人们抵御寒冷,还能为来年播种季节储备充沛的体力。

冬至节气与现代养生的结合

在现代社会,随着人们生活水平的提高和养生意识的增强,冬至不仅仅是一个传统的节令节日,更成为了一个注重身心健康的时机。许多人会通过食疗的方式调整饮食结构,帮助身体更好地适应季节变化。

现代人常常在冬至时食用一些具有补益作用的食物,如红枣、桂圆、枸杞、羊肉等,帮助调节体内的阴阳平衡,增强免疫力。在一些地方,现代家庭的冬至餐桌上,饺子、汤圆依旧是传统的美食,而随着健康观念的普及,越来越多的人开始选择低脂、低糖的食材,如糙米汤圆、无油饺子皮等,以满足现代人对健康饮食的需求。

通过对冬至节令的传承与创新,现代养生学不仅保留了传统的食疗智慧,还融入了现代的营养理念,为人们提供了一种兼顾美味与健康的生活方式。

起名大全

最近更新

- 2025年9月23日移动厨房在几点吉利 移动厨房的吉时查询

- 今日是开挖水渠吉日吗 2025年9月21日开挖水渠日子好吗

- 2025年10月29日(农历九月初九)这日子订婚算黄道吉日不? 提亲是好日子吗?

- 2025年9月24日几时建造房屋最好 建造房屋吉时查询

- 今日是庆生吉日吗 2025年9月27日庆生合适吗

- 2025年11月07日这日子领证算黄道吉日不? 今日领证好吗

- 2025年9月24日几时破土迁坟最好 破土迁坟吉时查询

- 今日是开业大吉吉日吗 2025年9月27日是不是最合适开业大吉的好日子

- 2025年9月24日几点回归山林最好 回归山林吉时查询

- 今日是开张吉日吗 2025年9月30日开张当天可不可以

- 逆转命运,破解庄圆命理中的误区,你也能改变未来

- 2025年9月24日几点剪发造型吉利 剪发造型几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气