土家族春耕节的背后:农耕文化与传统节日的结合

春耕节是土家族独特的节日,它与农耕文化和天文知识密切相关,体现了传统节日与农业生产的紧密结合。作为一个以农耕为主的民族,土家族的春耕节不仅仅是一个节庆日,更是其农业文化的重要表现。通过春耕节,土家族不仅传承着农业生产的智慧,还融入了丰富的天文观念与节令变化。

春耕节的起源与农耕文化

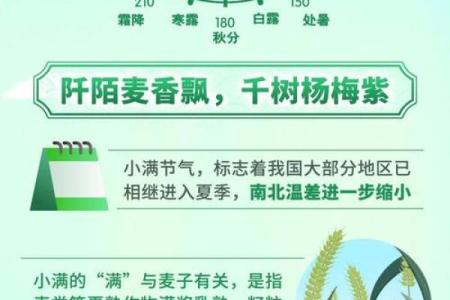

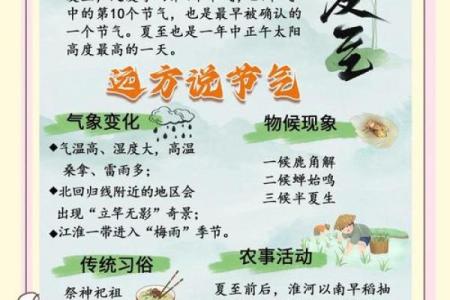

春耕节的起源与农业社会的季节性变化密切相关。早期的土家族依赖农业生产,春耕节的设立,正是为了迎接春天的到来,标志着播种季节的开始。农耕文明的核心在于对自然周期的尊重和顺应,春耕节就是在这种背景下诞生的。这个节日的日期通常与春分相关,春分是农历中的一个重要节气,此时白昼与黑夜平衡,气温适宜,万物复苏,正是播种的最佳时机。

农耕社会的土家族通过春耕节来祈求丰收,依托于他们对天象和气候的敏锐观察。在土家族的传统文化中,农田与天文是相互交织的,天文的变化直接影响着农业的收成。因此,春耕节不仅是庆祝春天的到来,更是对天地自然规律的一种敬畏与感恩。

传统习俗:饮食与活动

春耕节的传统习俗中,饮食和活动是两大重要方面。首先,春耕节的饮食习惯与农耕文化密切相关。节日期间,土家族家家户户都会准备丰盛的食物,尤其是以当地特产为主。比如,春耕节期间常吃的食物有米酒、糯米糕和各种传统小吃。这些食品不仅满足了节日的需求,还象征着土家族对自然的感恩和对丰收的期望。米酒作为传统饮品,更是象征着五谷丰登、年年有余。

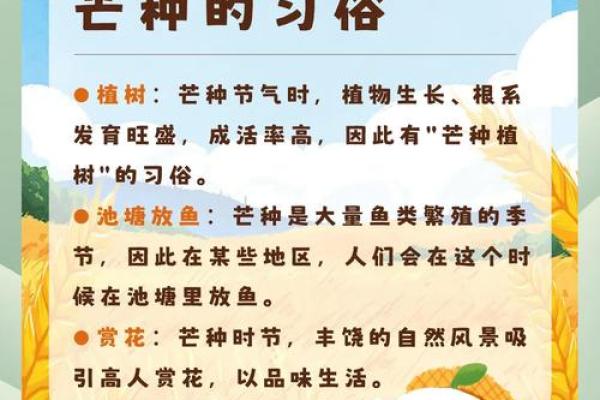

除了饮食,春耕节的活动也是这一天的重要组成部分。传统的春耕节活动通常包括祭祀、歌舞和各种民间娱乐。祭祀是春耕节的核心,祭天、祭祖、祭土地等仪式是为了祈求神灵保佑,保证一年的丰收。土家族的歌舞活动,特别是摆手舞和跳龙舞,也是节日中的亮点,寓意着人们对美好生活的追求和对农业生产的敬畏。

明清时期的春耕节

明清时期,春耕节在土家族的历史长河中已经成为固定的传统节日。当时的土家族通过春耕节的祭祀仪式表达对土地神和祖先的敬意,同时祈求来年的农业生产顺利。根据《土家风俗志》记载,春耕节的祭祀活动通常选在春分前后进行,祭品包括米、豆、猪肉等,祭品的种类和数量是家族社会地位和农业状况的象征。祭祀完成后,人们会聚在一起进行歌舞表演,展现出对农业和生命的热爱。

20世纪初的春耕节传承

20世纪初,随着社会的变革,春耕节的传统习俗面临着诸多挑战。然而,尽管社会发生了巨大变化,土家族的春耕节依然被广泛传承。民国时期,春耕节不仅在农村地区盛行,也成为了城市与农村文化交流的一部分。根据《湖南民俗》一书的记载,当时的土家族村民依旧会举行祭祀、舞蹈和唱歌等活动,表达对土地和自然的敬畏。尽管此时的农业生产模式发生了转变,但春耕节的文化意义依然得到尊重。

春耕节的再生

随着时代的发展,土家族的春耕节也迎来了现代的再生。在现代社会中,春耕节已经不再局限于传统的农业生产活动,而是融入了更多的文化和社会意义。如今,春耕节成为了土家族文化的展示平台,许多地方政府和文化组织通过举办春耕节庆典,向公众展示土家族丰富的历史和文化。这些庆典不仅包括传统的饮食、歌舞和祭祀仪式,还加入了现代元素,如农产品展示、农业科技讲座等,推动了传统文化与现代农业的结合。

春耕节的现代传承不仅限于节日活动的保留,还体现在对传统农业知识的弘扬。现代土家族社区通过学校、文化活动和社交媒体等平台,传递农耕智慧,激发年轻一代对传统文化的兴趣和认同,确保这一传统节日得以长久传承。

起名大全

最近更新

- 2026年03月15日(农历正月廿七)安门是良辰吉时吗? 今日安门合适吗?

- 2026年03月19日(农历二月初一)结婚能算好日子吗? 适合办喜事吗?

- 2026年03月14日(农历正月廿六)安门算不算好日子? 今日安门能算好日子吗

- 想给平姓男孩取有智慧才气的名字,有什么技巧?

- 除夕送男朋友的特别礼物,迎接新年的心意表达

- 方姓灵动可爱的男宝宝名字,怎么取才更有意义?

- 2026年03月13日是否为安门黄道吉日 今日安装入户门有没有问题?

- 澳字取名寓意女孩:吉祥寓意与音律搭配指南

- 五行性格揭秘:摆脱性格局限,如何突破格局

- 2026年03月10日(农历正月廿二)搬家日子合黄道没? 今日乔迁搬新房吉利吗?

- 2026年02月12日(农历腊月廿五)开业是否大吉? 今日开张好吗

- 琳字女孩取名:属性能量与寓意象征的平衡艺术

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气