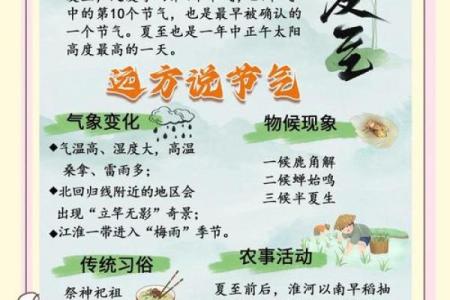

夏至节气与中国古代天文学的精妙结合

夏至节气是二十四节气中的第十个,标志着一年中白昼最长、黑夜最短的时刻。自古以来,夏至便与农业生产、天文观测密切相关,成为古人传承文化、规划农事的重要节令。通过对夏至节气的深刻理解,可以看出中国古代天文学与农耕文化的精妙结合。无论是在日常生活中,还是在古代天文学的推演上,夏至都扮演着举足轻重的角色。

夏至与农耕文化的关系

中国古代的农业社会深知节气的重要性,每个节气都对应着不同的农业活动。夏至作为一年中阳光最强烈的时刻,意味着气温进入高峰,农作物的生长进入关键阶段。根据天文现象推算,夏至时太阳直射北回归线,白昼最长,农田灌溉和作物管理尤为重要。古代农民通过观察太阳的升起和落下时间、气候变化,来调整农时,确保丰收。

夏至的到来,也常常意味着“麦收”季节的结束。各地有在这一天进行大规模的祭祀活动,祈求五谷丰登。夏至时节,农民们通常会根据天文历法指导的“阴阳五行”理论,通过调整田间的管理措施,提高作物的生长速度。

天文现象与古代天文学

中国古代天文学的成就,离不开对节气与天文现象的精准观测与总结。夏至这一节气的天文背景,揭示了太阳的运行轨迹,影响着古代人对时间和方向的认知。在《周髀算经》等古代典籍中,早已对太阳的直射现象做了详细记录,帮助古人推算出太阳的变化规律。

古代天文学家根据夏至这一天象,构建了精准的“干支历法”,并将其应用于农业生产与日常生活中。夏至时,太阳的角度和白昼时长影响着古人对于天象的观察,成为历法编制的依据。可以说,古代中国的天文与农耕是互为支撑的,天文学的精确推算帮助农民把握合适的播种与收获时机,而农事又促进了天文观测的精确度。

夏至与黄帝的治国智慧

在中国古代的经典《史记》中,夏至节气被赋予了特殊的文化意义。黄帝时期,黄帝命令历法专家设立了夏至节令,广泛宣传太阳直射的天文现象与农事的重要性。黄帝以天象为依据,调整农业政策,精确地安排农时,保证了农业的稳定发展。

黄帝设立的“夏至祭祀”也成为了古代王朝的仪式之一,标志着国家对农耕生产的重视。这种文化传承至今,影响了中国许多传统节令的设立与传承。

夏至与汉代的天文历法

汉代的天文学家蔡伦,是中国古代天文学史上的杰出人物。他在汉武帝时期曾主导修订天文历法,并在夏至节气的研究上取得显著成果。他通过观测夏至的天象,准确地制定出与太阳运行相关的天文历法,并为农业社会提供了精准的时令指引。

当时,夏至被看作是天地间阳气最盛的时刻,代表着一年中的高潮。这一节气的精确计算,不仅帮助农民合理规划农业生产,也成为朝廷制定国家政策、调配资源的重要依据。汉代时期,夏至节气的观测已经发展成系统的天文与历法研究,成为中国古代天文学辉煌的标志之一。

节气与农民的智慧延续

在现代,夏至节气不仅仅是古老天文学与农耕文化的遗产,它仍然在许多地方被传承下来。在中国的一些农村,尽管科技高度发达,依然会根据夏至节气安排农业生产。农民们会特别重视此时的水稻、玉米等农作物的管理,确保作物在炎热的夏季能够顺利生长。

此外,夏至时节也成为了人们休闲和饮食的节令。例如,许多人会在夏至当天吃“夏至饺子”或进行家庭聚餐,表达对丰收的期许与对未来美好生活的祝愿。这些传统习俗不仅是中国天文文化的重要延续,也体现了人与自然的和谐相处。

通过这些传统的延续与创新,夏至节气不再是单纯的天文现象,它与人们的生产、生活、文化紧密相连,展现出古代天文学与农耕文化的精妙结合。

起名大全

最近更新

- 你不知道的八字命运密码,台湾命理老师揭开暗藏玄机

- 2026年05月13日乔迁日子有没有选对? 乔迁入宅行吗?

- 广西日背后的历史文化与习俗探索

- 清明节:祭祖习俗中的文化与养生哲学

- 2026年03月08日(农历正月二十)搬家可不可以? 乔迁新居适合吗?

- 2026年03月22日(农历二月初四)订婚日子有没有选对? 提亲行不行?

- 2026年03月10日安门避凶了没? 今天安装入户门怎么样?

- 命运密码解锁:如何通过八字命理颠覆你的命运轨迹

- 2026年03月11日(农历正月廿三)能否作为动土黄道吉日? 建筑房屋有没有问题?

- 2026年03月09日(农历正月廿一)是否是安门吉日 今日安装大门好吗

- 五行格局解码:揭秘你的性格秘密与未来方向

- 燊字五行性格解析:揭秘你的内在力量与弱点

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气