冬至节气:古代养生与寒冷季节的智慧

冬至节气作为二十四节气之一,具有深厚的历史文化底蕴。它不仅标志着一年中白昼最短、黑夜最长的时刻,更是与古人养生智慧息息相关。冬至过后,阳气渐长,阴气逐渐消散,意味着自然界的能量发生变化。对于古人来说,这个节气是调整身心、保养健康的关键时期。本文将从起源、传统习俗以及现代传承三个方面,探讨冬至节气对古代养生与寒冷季节智慧的影响。

冬至的起源与农耕文化

冬至节气的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。农历冬至的到来标志着冬季正式开始,在古代农业社会中,冬至是一年四季中最为重要的节气之一。冬至时,北半球太阳直射点最远,昼短夜长,气温骤降。古人根据天文现象来确定节气,并将这一变化与农业生产紧密联系在一起。冬至过后,农民们逐渐停止田间的劳作,转向准备来年的播种与育苗,享受自然带来的休息期。

从天文角度看,冬至的出现是地球与太阳之间运动的结果,太阳的直射点与地球的北极之间的角度决定了昼夜的长短和温度的变化。古代天文学家早已通过对日月星辰的观察,推算出这个节气,掌握了季节变换的规律,从而为农事安排提供了依据。

冬至的传统习俗与养生智慧

冬至节气不仅在天文上具有重要意义,且在传统习俗上,也有着丰富的内涵。古人认为,冬至是阳气开始回升的时刻,阴气逐渐消散,这时应通过适当的饮食与活动来调节身体,增强免疫力。

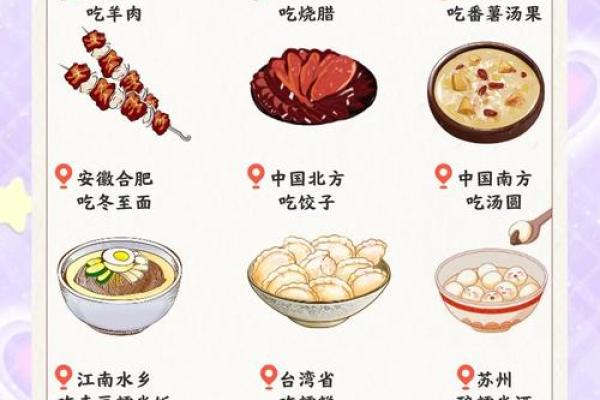

在古代,冬至的饮食尤为讲究。根据《黄帝内经》中的记载,冬至节气是养生的重要时期,应重视“补肾养阳”。寒冷的天气容易耗损人体的阳气,因此,冬至时食物的选择大多偏向温补,常见的有羊肉、牛肉等滋补性食材。此外,冬至还常见“冬至饺子馅”这一习俗,寓意驱寒保暖,避邪祛病。北方人习惯在冬至时食用饺子,因为饺子形状似耳,象征着驱逐寒冷和保养身体的效果。

同时,冬至节气也是家族团聚的重要时刻,很多地方有着祭祖和亲友团聚的传统活动。祭祀祖先不仅是为了表达敬意,也蕴含着一种通过与家族的联系来提升身心健康的理念。

历史案例:寒冬养生与孝道精神

在中国传统文化中,冬至常常与孝道精神相结合,形成了不少历史故事。一个典型的例子便是《孟子》中的“冬至不忘孝”。古代的孟子强调,冬至时节,家族成员应为父母长辈准备好营养丰富的食物,进行身体上的关怀与精神上的慰藉。这个传统至今在一些地区仍然得以延续,成为中国人孝道精神的一部分。

另一个经典案例则是宋代的“冬至补阳”习俗。宋代王安石在其著作中提到,冬至节气为养生的最佳时机,人们通过食用补肾阳的药膳以及适当的体育锻炼来增强体质。王安石自己便是一位精于养生的典范,他提倡的冬至养生理念,至今在许多中医文化中仍具有深远影响。

现代传承与冬至养生的延续

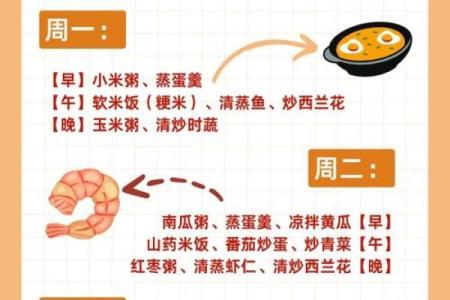

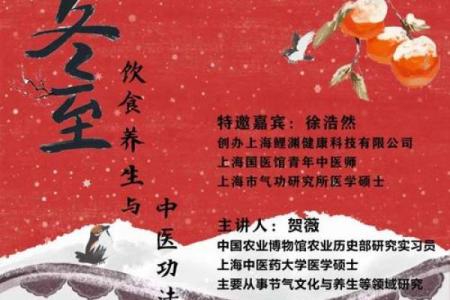

在现代,冬至节气的养生智慧不仅仅局限于传统的饮食与活动。现代人面对快节奏的生活与复杂的环境压力,更多地关注如何在寒冷的季节保持身体健康与精神活力。现代中医与健康养生专家提倡冬至时节应特别注重补充体内的阳气,例如适量摄入温补的食物,如红枣、桂圆等。同时,随着科技的进步,现代人也越来越重视通过健身、瑜伽等活动保持体力和灵活性,调节身体的内部平衡。

此外,许多现代人开始回归传统,结合节气的变化调整作息和生活习惯。通过节气食疗、合理的作息安排等方式,冬至的养生智慧得到了新的传承与发扬。

古人通过对自然规律的深入观察,形成了独特的冬至养生智慧,而这一智慧至今仍对我们的生活产生着深远影响。无论是从天文的角度,还是从传统习俗的角度来看,冬至节气都提醒我们要顺应自然,调整身体状态,迎接新一轮阳气的回升。

起名大全

最近更新

- 2026年03月14日(农历正月廿六)订婚符不符合黄道吉日 今日定亲好吗

- 2026年03月13日(农历正月廿五)订婚是黄道吉日吗? 提亲有问题吗?

- 朋字取名男孩:五行相生与寓意美好的组合方案

- 柳字女孩取名寓意:从经典典籍看字义渊源

- 2026年03月13日(农历正月廿五)领证符不符合黄道吉日 领证合不合适?

- 2026年04月05日(农历二月十八)装修避凶了没? 今日装潢房子好吗

- 男孩用羽字取名好吗?羽字寓意及五行属性详解

- 女孩用晓字取名好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 颠覆传统命理观念:八字测算真的能改变命运吗?

- 冬至节气:古代养生与寒冷季节的智慧

- 姓田有什么谦逊有礼的男孩名字?经典名字推荐

- 女孩取带涵字的名字:前后字搭配的吉祥度解析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气