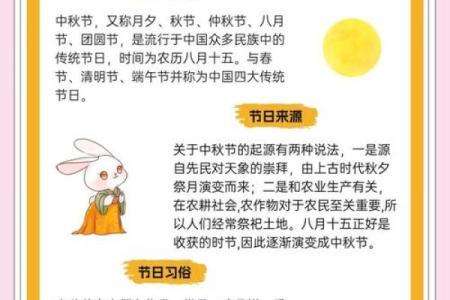

阳节登高远望,品味古老文化

秋风送爽,阳节到来。这一天,古人纷纷登高远望,品味着历久弥新的传统文化。这一习俗的起源可以追溯到远古时期的农耕社会与天文观察。它承载了丰富的历史意义和文化内涵,也深刻影响了现代社会的生活方式与精神面貌。

阳节的起源:农耕与天文

阳节的起源与农业生产密切相关。古人通过天文观察,感知到了四季的变化和节气的流转。在农耕社会中,秋季是收获的季节,登高望远的习俗也因此成为了庆祝丰收的重要象征。通过登高远望,古人不仅可以观赏大自然的美丽,还可以为未来的农耕生活祈愿。

天文的角度也是阳节的重要文化背景。秋高气爽的天气正是天体运转的最佳时机,尤其是太阳和月亮的交替变化。这一时节的登高,不仅象征着对自然的敬畏,还寄托了对天命与命运的理解。通过与宇宙相连接,古人表达了顺应天时、顺应自然的智慧。

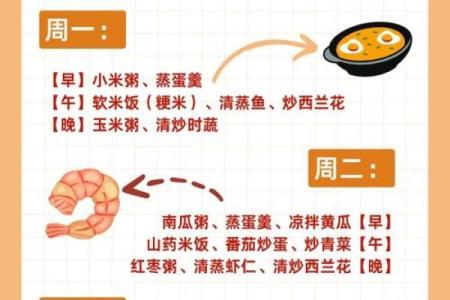

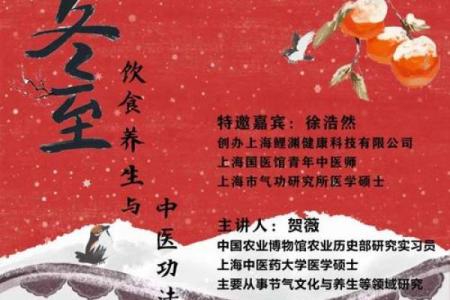

传统习俗:饮食与活动

阳节的传统习俗涵盖了多种丰富的饮食与活动。在饮食上,最具代表性的便是菊花酒与重阳糕。菊花酒,寓意着长寿与健康,是阳节的一道传统美味。古人相信,菊花具有避邪驱鬼的功效,饮用菊花酒可以祈求平安和长寿。而重阳糕则寓意着步步高升,它的形状常常是层叠的,象征着人们希望自己的生活如同节节高升。

活动方面,阳节的登高远望是最具特色的习俗之一。自古有“重阳登高”的传统,这不仅仅是一项简单的户外活动,更是一种文化的仪式。在山顶上,古人会一边观赏远方的美景,一边吟咏诗词,或是与亲友共话人生。通过这种活动,阳节承载了人们对未来的期许和对生命的思考。

唐代的阳节与诗歌

唐代是中国文化的巅峰时期,阳节的传统在这一时期得到了极大的弘扬。唐代诗人王维在《山居秋暝》中写到:“空山新雨后,天气晚来秋。”这句诗便勾画出了秋天的气息和阳节时的景象。王维身处大自然之中,登高远望,他的诗歌表达了对自然的崇敬与人生的哲理,体现了阳节的文化精神。

此外,唐代的登高习俗也伴随着更多的文人活动。诗人们在重阳节登高时,常常聚集在一起,通过诗词和文艺交流加深彼此的情感。这一时期,阳节不只是一个节令,更是一个文人展示才华和感悟人生的时刻。

宋代的阳节与社会活动

宋代是文化与经济并重的时代,阳节的庆祝活动也充满了社会性和集体性。在宋代,人们常在阳节这一天进行祭祖和扫墓等仪式,以表达对先人的敬意。这种行为反映了儒家文化中孝道的体现,强调了家庭和社会的联系。

宋代的阳节还特别注重家庭聚会。亲朋好友在这一天团聚,一起登高,品尝重阳糕,互赠菊花酒。这不仅是一种文化娱乐活动,更加深了家族和社区的凝聚力。无论是乡村还是城市,阳节的传统使得家庭和社区的联系变得更加紧密。

阳节在当代社会的变迁

随着时代的发展,阳节的庆祝方式也在不断演变,但其核心精神依旧保持着对自然、家庭和传统文化的敬仰。在现代,虽然许多人不再像古人那样通过登高远望来祈愿丰收或长寿,但这个节日依然承载着人们对美好生活的向往。许多城市在阳节期间组织登山比赛、健步走等活动,既弘扬了传统文化,也融合了现代健康生活的理念。

阳节的传承还体现在文化创意产业中。随着重阳糕和菊花酒的复兴,现代人通过各种方式创新这些传统食品的形式与口味,使得这些习俗在年轻一代中得到了广泛的关注与喜爱。此外,阳节的登高活动也成为了许多企业或团体组织的团队建设活动,体现了节日精神与现代生活方式的结合。

通过对古代历史的追溯与现代传承的观察,阳节的文化内涵得到了充分展现,并且在当代社会中焕发出了新的生命力。

起名大全

最近更新

- 姓陶叫什么名字好 姓陶的女孩超凡脱俗的名字

- 如何改变17楼五行格局?性格重塑术让你焕然一新

- 姓陈男孩甜美可爱的名字,怎样取更有艺术感?

- 朱姓涵养深的女孩名字,有哪些甜美可爱的?

- 2026年04月03日(农历二月十六)装修行吗? 今日装修吉利吗?

- 阳节登高远望,品味古老文化

- 2026年03月12日(农历正月廿四)是否为领证黄道吉日 适合登记领证吗?

- 女孩取带涵字的名字:平仄音律与寓意的和谐搭配

- 羊姓男孩吉庆多的名字,如何取更显大气?

- 2026年05月10日(农历三月廿四)乔迁合适吗 今日乔迁入宅好吗

- 如何通过感恩节养生食谱调养身体迎接冬季

- 2026年03月12日订婚有没有问题? 今天定下婚约怎么样?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气