一月节令:寒冬养生与新年祝福的双重意义

寒冬时节,寒冷的气息逐渐侵袭大地,而这时恰逢农历一月,冬季的节令也为人们带来养生的智慧和新年的祝福。在这个时段,不仅要关注身体的保健,更要从文化的角度,深入探讨这个节令的深厚背景。寒冬养生与新年祝福的双重意义,是从古至今都传承下来的一种生活智慧,它不仅来源于农耕文明的需求,也体现了天文变化对人类生活的影响。

一月节令的起源:农耕与天文的结合

寒冬节令的起源,深受古代农耕文化的影响。中国古代农民生活紧密依赖自然节律,因此,寒冷的冬季成了养生的关键时期。在农历一月,大雪封山,严寒肆虐,这一时节的重点是“养藏”,即通过合理的饮食和生活方式来保养身体,防止寒冷侵袭。古人通过观察天文现象和季节变化,制定出适合的生活习惯。

根据《黄帝内经》中的记载,冬季是“藏”的季节,即应当保存和积蓄体力。因此,一月节令的养生要点包括保持温暖,避免过度劳累,饮食宜温补,并适量摄取富含营养的食物,以增强体内的阳气,保持身体的正常运转。通过这些措施,古人有效地调节身体与自然环境的关系,确保过冬时节的安康。

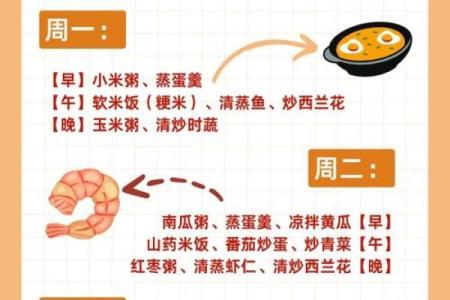

传统习俗:饮食与活动中的智慧

每年的一月,传统的节令习俗繁多,最具代表性的便是与饮食和活动相关的养生方式。在饮食方面,一月时节适合食用一些温补的食品,如羊肉、牛肉、鸡肉等高蛋白食物,这些食物不仅能够提供丰富的热量,还能帮助抵抗严寒。另外,食用红枣、桂圆等具有温补作用的食品,也是传统养生的一部分。这些食物的食用不仅符合季节的需求,还包含了人们对自然界寒冷的应对方式。

此外,一月也是传统节日的序幕,春节的到来让人们的活动多了些喜庆。在一月节令期间,民间常常举行舞龙舞狮、放烟花等活动,这些传统习俗通过庆祝新年的到来,寓意着驱寒避邪、祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

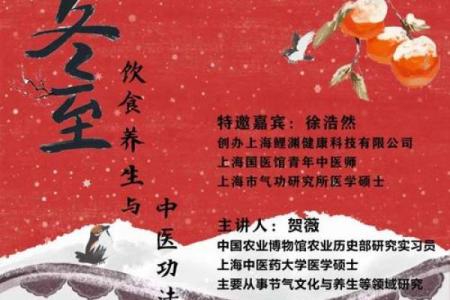

唐朝的冬季养生

唐朝时期,冬季养生和节令饮食已经成为社会的重要习惯。据史书记载,唐朝皇帝每年冬季都会召集宫廷御医,为自己和众多朝廷大臣制定冬季养生方案。这些养生方法不仅关注寒冷天气对人体的影响,还考虑到每个人的体质差异。御医会根据每位大臣的健康状况,为其推荐不同的药膳和食物,特别注重温补阳气和增强免疫力。唐代的养生理论和方法对后代有深远影响,甚至今天的一些中医养生理论,依然可以在古代的养生文化中找到影子。

宋代的腊八节

宋代的腊八节,作为一月节令的重要节日,不仅有着浓厚的宗教意义,也具有一定的养生功能。腊八节期间,民间有食用腊八粥的习俗。腊八粥由多种粮食和果仁熬制而成,被认为具有滋补和驱寒的效果。此时,寒冬中人们的身体往往需要大量的热量和营养,而腊八粥正是根据冬季养生的原则,结合传统饮食文化的产物。腊八节的庆祝活动,不仅是祭祀祖先的仪式,也是祈福迎新的时刻,体现了中华文化中“节令与养生”相结合的独特魅力。

健康与节庆的双重意义

进入现代社会,尽管科技发达,人们的生活方式发生了巨大的变化,但一月节令中的养生智慧仍然影响着我们。现代社会的快节奏生活让许多人容易忽视身体的调养,而一月这个时节的养生理念,依旧为我们提供了宝贵的指导。如今,很多养生书籍和健康网站中,仍然提倡在冬季进行适度的运动,如太极拳、瑜伽等,通过温和的方式调节身体的内外平衡。

与此同时,新年的祝福也成为了这个时节的重要文化元素。无论是家庭团聚的温馨时光,还是各式各样的庆祝活动,都是一月节令中不可或缺的一部分。在这寒冷的季节里,通过聚会和庆祝,人们互相传递温暖和祝福,迎接新的希望和机遇。

起名大全

最近更新

- 女孩取带涵字的名字:平仄音律与寓意的和谐搭配

- 羊姓男孩吉庆多的名字,如何取更显大气?

- 2026年05月10日(农历三月廿四)乔迁合适吗 今日乔迁入宅好吗

- 如何通过感恩节养生食谱调养身体迎接冬季

- 2026年03月12日订婚有没有问题? 今天定下婚约怎么样?

- 2026年03月11日(农历正月廿三)这日子订婚旺不旺? 今日定亲能算好日子吗

- 一月节令:寒冬养生与新年祝福的双重意义

- 2026年03月06日搬家合适吗 搬家入伙能算好日子吗

- 女孩用含字的寓意:从诗词歌赋看文学美感延伸

- 佑字男孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 秋节的天文奇观与农耕传统

- 2026年03月06日安门合不合适? 安装大门吉日指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气