秋节的天文奇观与农耕传统

秋天是一个丰富的季节,既承载着自然界的丰盈果实,也蕴藏着文化与传统的深厚底蕴。对中国农耕社会而言,秋天不仅是一个季节的转换,更是与天文现象和农耕活动紧密相连的时刻。每年秋节,天地间的天文奇观以及与之相配合的农耕传统为人们提供了丰富的文化体验和反思的空间。

秋节的天文奇观:月亮与星辰的交响

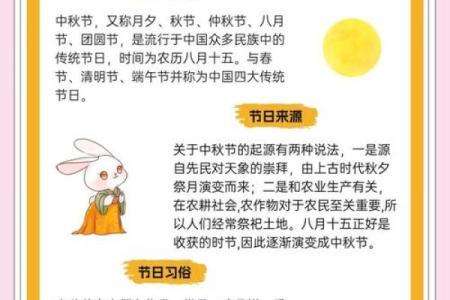

在秋节期间,天文奇观的一个重要表现就是月亮的明亮和圆满。秋季的满月被称为“中秋月”,常常是最圆、最亮的。根据《周礼》和《史记》等古籍的记载,古人曾通过观察月亮的周期变化来预测农事与时令的变迁。秋天的月亮,象征着丰收与团圆,人们通过祭月等活动来祈求来年农田的丰收。

除了月亮,秋节的天文现象还包括了金秋时节的星辰变化。秋季的夜空中,常可见到“天狼星”和“北斗七星”的位置变化,尤其是“天狼星”在秋夜的清晰可见,古人便将其与农业生产紧密相连。天狼星是传统农业社会中重要的天文标志,它的出现标志着夏季的结束,秋季的开始,是秋收季节的开始。

古代农耕传统:从农田到食物

秋节是农耕社会一年一度的重要时刻,这不仅是农业活动的总结期,也是重要的祭祀时节。根据《礼记·月令》和《孟子》等经典文献的记载,秋天的农耕活动以秋收为核心,农民忙于收获粮食、果实、和其他农产品。同时,秋节的农耕传统也与传统的祭祀活动密切相关。

古人常在秋节时举行祭祀活动,祭天、祭地、祭祖,感谢自然赋予的丰盈,祈求来年的好收成。在食物上,秋节的饮食习惯丰富且具有象征意义。人们常食用月饼、桂花糕等食品,这些食物不只是美味,背后还蕴含着对团圆、丰收和安康的深切祈愿。

汉代的秋收与祭月

汉代的秋节祭月活动颇具特色,文献如《史记》中的“天子祭月”的记载,反映了汉朝时期人民对秋节天文奇观的尊重。在汉代,每到秋节时,宫廷内外都会举行祭月仪式,祈求月亮保佑国家丰收与人民安康。此外,农民们也会通过观测月亮的圆缺情况来判断气候变化和农作物的生长情况。这些天文现象与农耕活动密切相连,形成了独特的秋节文化。

宋代的秋游与中秋节的联结

宋代时期,秋节的习俗更为丰富。除了对天文现象的观察与农耕活动的祭祀,秋节也成为了文人雅士的节令。宋代诗人苏轼的《水调歌头·明月几时有》便是在这个时期创作的,诗中表现了人们对秋月的热爱与对团圆的渴望。中秋节逐渐与秋节的天文奇观融合,成为了人们团聚、赏月、吃月饼的传统节日。

此外,宋代秋游成为了秋节文化的一个重要组成部分。秋天的美景与丰收的气息使得文人雅士们通过游览山水、赏月赏花来寄托情感,丰富了秋节的内涵。

秋节的文化与农业的结合

现代社会,尽管科技进步,天文观察的方式发生了改变,但秋节的文化传承依然得到了保留。许多地方的秋节活动,尤其是中秋节,依然注重赏月、吃月饼、团聚等传统习俗。而现代农耕活动也依然受天文现象的影响。农民们常通过观察月亮和星辰的变化来决定播种与收割的时机,尤其是一些传统农业地区,依然保留着这一天文与农耕结合的智慧。

现代社会还将秋节的传统与现代科技结合起来,农学家们研究秋季作物生长与天文现象的关系,通过数据分析来优化农业生产。而在文化方面,越来越多的文化活动也将秋节的传统发扬光大,通过节庆活动、文化展览等形式,让现代人更好地理解秋节的历史渊源与农耕智慧。

秋节在古代天文与农耕的双重背景下,展现了中华文化对自然与生活的深刻理解与智慧。随着时代的变迁,秋节的文化不仅没有消失,反而愈加丰富与多样,成为了历史与现代的有机结合。

起名大全

最近更新

- 女孩取带涵字的名字:平仄音律与寓意的和谐搭配

- 羊姓男孩吉庆多的名字,如何取更显大气?

- 2026年05月10日(农历三月廿四)乔迁合适吗 今日乔迁入宅好吗

- 如何通过感恩节养生食谱调养身体迎接冬季

- 2026年03月12日订婚有没有问题? 今天定下婚约怎么样?

- 2026年03月11日(农历正月廿三)这日子订婚旺不旺? 今日定亲能算好日子吗

- 一月节令:寒冬养生与新年祝福的双重意义

- 2026年03月06日搬家合适吗 搬家入伙能算好日子吗

- 女孩用含字的寓意:从诗词歌赋看文学美感延伸

- 佑字男孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 秋节的天文奇观与农耕传统

- 2026年03月06日安门合不合适? 安装大门吉日指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气