清明节:祭祖习俗中的文化与养生哲学

清明节是中国传统节日之一,既是一项重要的祭祖活动,又蕴含着丰富的文化与养生哲学。它不仅与农耕文化和天文历法紧密相关,而且通过传统习俗与现代传承,延续了几千年的智慧,体现了对先祖的敬仰与人文精神的传承。

清明节的起源:农耕与天文的双重影响

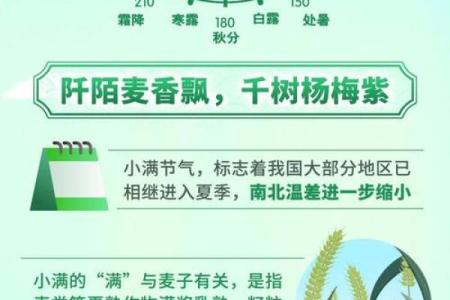

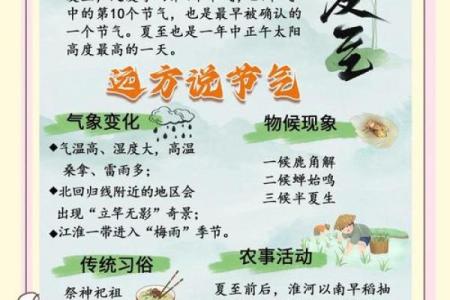

清明节起源于农耕文化和天文历法的结合。作为二十四节气之一,清明节位于春季,通常在4月4日至6日之间,标志着气温回升、万物复苏的时节。这个节气的到来,意味着农耕社会进入了最忙碌的播种季节。农民们在这个时节祭祖,表达对祖先的敬仰和感恩,同时祈求丰收和安康。清明节的“清”字,象征着春天的清明与纯净,“明”则表示明亮与光明,预示着一年的光景将充满生机与希望。

天文方面,清明节恰逢太阳到达黄经15度时,标志着春分后的气候特点,象征着自然界的复苏和新生。在这种环境下,人们借祭祖习俗,展现了对生命的敬畏与传承的责任。

传统习俗:祭祖与养生的双重融合

清明节的传统习俗,尤其是祭祖活动,传递着深刻的文化内涵。祭祖不仅是对祖先的尊敬,也是对先人的智慧和生活经验的传递。祭品通常包括食物、酒和纸钱,象征着对祖先灵魂的供奉。祭祖仪式结束后,许多人还会进行扫墓活动,清扫祖先的坟茔,保持其安宁和整洁。扫墓时的绿色植物和鲜花象征着生命的延续和新生。

除此之外,清明节还与养生有着密切的联系。由于这个时节天气温暖,适合户外活动,人们往往选择踏青、放风筝等活动,不仅有助于舒展筋骨、提高免疫力,还能享受大自然的美好,调节身心,达到预防疾病的效果。清明节的饮食习惯也与养生相关,通常会食用一些清淡的食物,如青团、艾粽等,这些食物不仅符合春季清淡养生的原则,还寓意着健康与长寿。

唐代的祭祖与养生

唐代的祭祖活动丰富且具有仪式感。唐代《大明一统志》中记载,当时的贵族和百姓都十分重视清明节的祭祖活动。祭祖时,家族成员聚集在一起,按照严格的程序举行仪式,以表达对先人的敬意。祭祖的同时,人们还会进行春游、踏青等活动,享受春光和大自然的气息。

唐代的养生理念强调天人合一,注重季节变化对人体的影响。在清明时节,人们会选择以温和的药膳和食物来调养身体,防止春季的湿气侵入体内。这种注重季节性养生的理念,在当时的文人和士族中得到了广泛的推崇。

宋代的清明节饮食文化

宋代是中国历史上文化和经济繁荣的时期,清明节的祭祖习俗也得到了极大的发扬。在宋代,清明节的饮食习俗丰富多样,青团成为了人们最喜爱的传统食品。青团由艾草、糯米粉和糖制成,口感清香、软糯,既符合清明时节养生的清淡要求,又有着祈福长寿的象征意义。宋代的文人将清明节的饮食文化与养生理念结合,提倡节制饮食、清淡养生,成为当时社会的重要话题。

清明节与养生的融合

到了现代,清明节的祭祖活动和养生哲学仍然延续着。虽然现代社会的节奏和生活方式发生了巨大的变化,但清明节的祭祖仪式依然盛行。尤其是在农村,祭祖活动仍然是家庭的重要组成部分,许多家庭在清明节时选择回乡祭拜祖先,传承家族的文化和精神。

现代人在清明节也越来越注重健康和养生,除了传统的祭祖习俗外,更多的人选择进行户外健身活动,如登山、跑步、骑行等,既享受了春天的气息,又促进了身心健康。许多养生专家也倡导在清明节时节进行排毒养生,强调饮食清淡、多食时令蔬菜,增强体质,预防春季常见疾病。

通过对清明节祭祖习俗的了解,我们不仅能感受到传统文化的魅力,也能从中汲取健康的智慧,传承千年的养生哲学,改善我们的生活方式,关注身体和心灵的平衡。

起名大全

最近更新

- 2026年03月12日安门适合吗? 今日安门好吗

- 暗藏玄机:四字金如何决定你的人生运势

- 钮姓温润如玉的男宝宝名字

- 2026年03月11日(农历正月廿三)安门是黄道吉日吗? 今日装大门有没有问题?

- 2026年03月09日搬家行吗? 搬家入伙算不算好日子?

- 永字五行属什么?男孩取带永字的名字寓意解析

- 你不知道的八字命运密码,台湾命理老师揭开暗藏玄机

- 2026年05月13日乔迁日子有没有选对? 乔迁入宅行吗?

- 广西日背后的历史文化与习俗探索

- 清明节:祭祖习俗中的文化与养生哲学

- 2026年03月08日(农历正月二十)搬家可不可以? 乔迁新居适合吗?

- 2026年03月22日(农历二月初四)订婚日子有没有选对? 提亲行不行?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气