五月十五日:如何在五月节令中调整饮食与作息

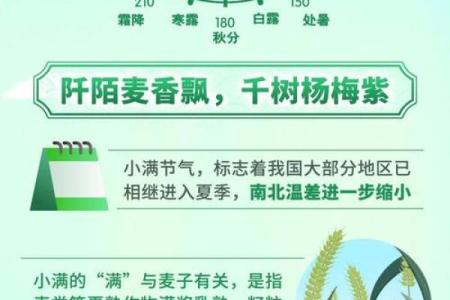

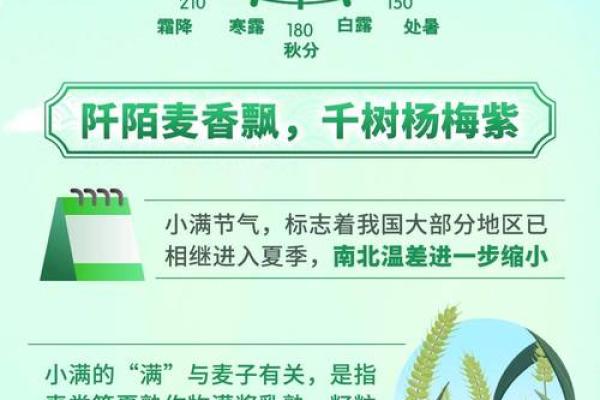

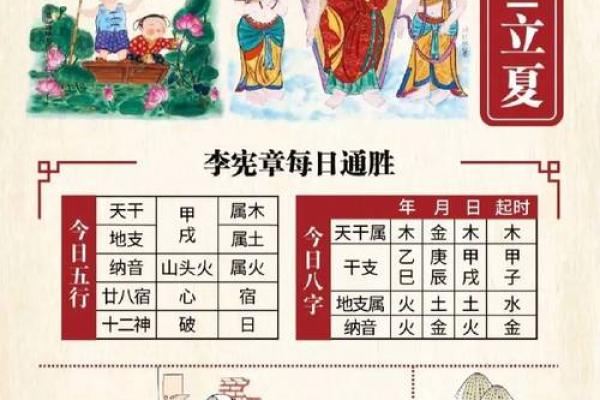

五月节令,是中国传统二十四节气中的第六个节气——立夏后的第一个节气,通常在每年的5月5日或6日之间。这个时节的到来,意味着夏季的开始,气候逐渐变热,农作物也进入了生长的关键期。根据天文和农耕的规律,调整饮食和作息以适应节令的变化,能够更好地保持身体健康,提升生活质量。

农耕与天文的起源

五月节令的调整源于对自然节律的观察和对农业生产的需求。在农耕社会,农业生产和天文变化紧密相关,节令的变化直接影响农作物的生长和丰收。立夏之后,气温逐渐升高,白昼变长,农民开始忙于田间劳作。因此,五月节令对于身体的调节尤为重要。天文上,太阳直射点逐渐向北移动,气候变得温暖,人们在饮食和作息上都需要有所调整,以适应这些变化。

传统饮食的调整

在传统习俗中,五月节令的饮食有着鲜明的特点。立夏之后,天气炎热,容易出汗,身体容易失水,因此应当注意补充水分和营养。同时,传统上还讲究“夏令养阳”,要食用一些清淡而富有营养的食物,以帮助身体应对夏季的高温。

例如,《本草纲目》提到,夏季应多吃一些清热解毒、利水的食物,如绿豆、苦瓜、黄鳝鱼等。特别是绿豆汤,是夏季常见的消暑饮品,既能清热解毒,又能补充水分。与此同时,避免过多食用油腻食物和辛辣食物,以免增加身体负担,影响消化系统。

此外,五月节令也是一些传统节日的开始,如端午节。在这一时节,人们常常食用粽子,象征着对健康的祈愿。粽子的制作和食用在这个时期具有深远的文化意义,代表着家族的团聚与传承。

传统活动与作息的调整

五月节令对作息的影响也不容忽视。随着气温的升高,人们的活动时间也有所变化。在农耕时代,农民早晨起得早,抓住清晨的凉爽时间耕作,下午则在炎热的中午进行休息。因此,五月节令的作息规律,通常是早起晚睡,注重午休。

在古代的《周礼》和《礼记》中的节令记载,便有对夏季作息的明确规定:夏季宜早起,清晨活动,避开中午的炎热,午后适当休息。现代人可以借鉴这一作息规律,合理安排工作与休息,避免在高温下长时间外出,以免中暑或劳累过度。

唐代的饮食文化

唐代是中国古代饮食文化的高峰期,这一时期人们对于节令的食物调节非常讲究。在唐代,五月节令的到来,人们会特别注重养生和调节身体状态,尤其是在饮食上。唐代的《食谱》曾记录了许多适合夏季的食物,如绿豆、莲子、橙子等,这些食材有助于清热解毒,保持身体的水分和营养。此外,唐代人还习惯在五月时节举办各种饮食宴会,交流食养之道。

清代的作息制度

清代的宫廷生活也注重根据节令来调整作息。清代《清明上河图》中反映了许多当时百姓的日常生活,而其中不乏基于季节变化而设定的作息安排。夏季时,清代宫廷会根据天气的变化,适时调整起居时间,特别是在中午的热浪中,宫廷人员会进行午休,以保证下午的工作效率。这种作息方式至今在一些传统文化中仍有所传承。

现代都市生活中的节令调节

在现代都市生活中,节令的调节依然具有重要意义,尤其是在饮食和作息方面。随着气候变化和生活节奏的加快,许多人忽视了季节变化对身体的影响。为了更好地适应现代社会的生活,许多人开始在五月节令时节注重健康饮食和科学作息。例如,现代都市人常常会根据天气变化调整饮食结构,适当增加清淡蔬菜、凉拌菜等食物,减少高脂肪、高热量食物的摄入。同时,适当的午休和运动也是现代人根据节令调整作息的一部分。

总之,五月节令的到来提醒我们,在这个季节里,合理调整饮食和作息,不仅有助于提高身体的抵抗力,也能够提升我们的生活质量。

起名大全

最近更新

- 2026年03月08日(农历正月二十)安门可不可以? 今天装大门行不行

- 2026年04月09日(农历二月廿二)装修选的是良辰吉时吗? 今日装潢房子行吗?

- 男孩名字用吉字的寓意解析及五行属性说明

- 如何改变你的欣五行属性?揭秘五行格局提升之道

- 女孩用芳字取名:属性属金的坚韧寓意与字序搭配

- 2026年05月12日乔迁合不合适? 今日乔迁入宅有没有问题?

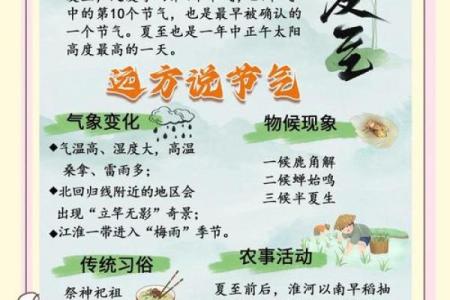

- 夏至节气与中国古代天文学的精妙结合

- 五月十五日:如何在五月节令中调整饮食与作息

- 姓靳取温润如玉的名字,男孩怎么起才有韵味?

- 女孩用梓字取名的五行讲究与组合技巧

- 2026年03月21日订婚合不合适? 定下婚约能算好日子吗

- 八字喜五行,反而让你更幸福的改变方法,告别迷茫

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气