清明节的寒食习俗与食物选择

寒食节是中国传统节日之一,源自春秋战国时期,最初与古人对自然节气的敬畏和农耕生活的需要紧密相关。在清明节期间,寒食节的习俗成为了这一时段的重要组成部分。寒食节与清明节的时间紧密相连,尤其在饮食方面,民间风俗体现了古代天文、农耕等文化的深厚底蕴。

寒食节的起源与农耕文化的关系

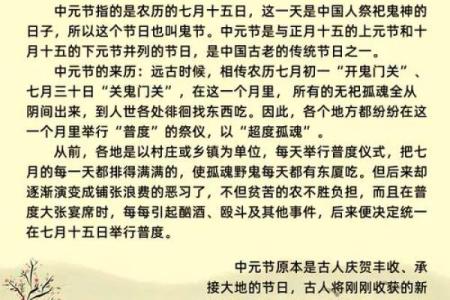

寒食节的起源通常与春秋时期晋国的晋景公有关。相传晋景公的名将介子推在一次征战中救过他一命,但晋景公却因忘恩负义,未能赐予介子推应得的奖励,甚至命人放火烧山试图逼他现身。最后,介子推为保全母亲的性命,选择在山中与母亲一同死于火中,民众为纪念他选择不生火,以示悼念。寒食节由此流传开来,人们在这一天禁止生火,只吃冷食,以表示对先贤的敬意。这个习俗不仅是对个人的纪念,还包含了农耕社会对大自然变化的顺应。在那个时代,春季气温适中,农作物的生长需要注意节令与气候的变化,因此,人们在寒食节前后没有过多使用火,避免烧掉春耕的种子和资源。

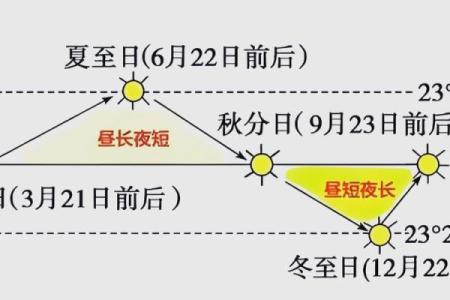

寒食节的饮食习俗与天文的关联

寒食节的饮食习俗一方面是源于历史传说,另一方面也与天文和气候变化紧密相关。在古代,清明时节天气逐渐变暖,农作物进入生长的关键期,尤其是对小麦、稻米等作物的生长至关重要。古人通过观察天文现象,认定清明前后是气候过渡的重要时期,因此在寒食节这一天不生火、不食热食,寓意顺应自然、保护庄稼。这一饮食习俗反映了当时农耕社会对于自然规律的尊重与调和。

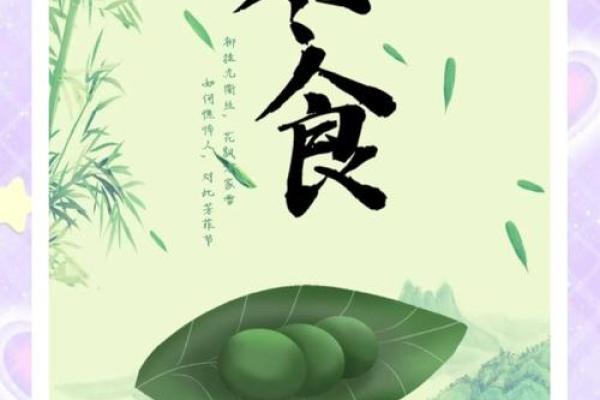

寒食节的传统食物包括冷食如“寒食包子”、麦芽糖、青团等。青团由糯米和艾草或其他草药制成,具有清新口感和清明节时节的象征意义。在这一时节,青团的制作和食用成为了冬季寒冷过后迎接春天的仪式之一。而麦芽糖的制作则与农业收成的期望有关,古人相信食用麦芽糖能带来丰收。

传统习俗的东汉时期的寒食节

东汉时期,寒食节的传统习俗已经比较完备。时值清明,百姓习惯在寒食节时不生火,吃的是冷食、腊肉、干粮等。这种禁火的习俗与天文周期密切相关。许多古籍如《东周列国志》中提到,东汉时期寒食节不单单是为了纪念介子推,也是农耕社会对于时令的自然回应。在东汉后期,寒食节的祭祀活动逐渐融入了春耕的庆祝,并形成了一些定期的祭祀活动,象征着对大自然、祖先的敬畏和感恩。

传统习俗的唐代的寒食节

唐代的寒食节习俗更加丰富多彩。唐代诗人白居易的《寒食即事》一诗便展现了这一节日的特点。诗中描写了寒食节时节家家户户未曾生火,食物依然丰盛且充满情感。唐代时期,寒食节不仅是对历史人物的纪念,也逐渐成为了一种家庭聚集、亲友团圆的重要节日,尤其是在唐代的长安,节日期间的街头巷尾,青团、寒食糕等食物成为了标志。唐代的寒食节不仅仅是传统习俗的延续,也带有浓厚的宗教、家庭和社会文化意义。

寒食节与清明节的结合

现代的寒食节与清明节大致保持了一致,尤其是在北方,许多家庭会在这段时间内进行祭祖和扫墓活动,同时在饮食上延续寒食节的传统。在现代社会,虽然禁火的习惯有所减少,但食用青团、寒食包子等传统食物依然被视为这一节日的象征。在一些地方,寒食节期间还会举行集市、庙会等活动,传承着古老的文化和习俗。虽然现代生活方式发生了变化,但寒食节的饮食和活动形式仍然是对历史、自然以及家庭的致敬。

寒食节,作为中国传统节日之一,不仅是一种祭祀文化的体现,也是中国农耕社会与天文自然深度融合的历史见证。在这个节日里,食物不仅仅是满足生理需求的工具,更承载着丰富的文化内涵和历史意义。

起名大全

最近更新

- 2026年04月01日装修合不合适? 今天装修开工行不行

- 性格解析五大误区:五行格局的真正秘密是什么?

- 2026年03月05日搬家避凶了没? 搬家入宅吉日指南

- 2026年03月31日(农历二月十三)算不算装修好日子? 今日装潢适合吗?

- 元宵节是什么节日?一场关于灯笼与团圆的文化盛宴

- 颠覆常规:蒋介石八字命理如何挑战传统命运观

- 男孩用易字取名:属性平衡对命理的潜在影响

- 2026年03月16日结婚吉利吗? 办喜事行吗?

- 女孩取名字带莉字的五行属性与寓意深度解析

- 2026年03月11日(农历正月廿三)领证日子合黄道没? 登记结婚是否合适宜?

- 2026年03月05日安门是好日子吗? 安装入户门黄道吉日查询

- 2026年03月10日这日子订婚算黄道吉日不? 今天定下婚约怎么样?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气