一月节庆:探秘寒冷中温暖的传统习俗与养生智慧

寒冷的冬季,寒风刺骨,但这并没有阻挡人们对温暖的渴望。中国传统文化中,许多节庆活动都是在冬季进行的,尤其是一月。这些节庆不仅承载着深厚的历史文化,也蕴含着丰富的养生智慧。我们可以从不同的角度,解析其起源、习俗以及在现代的传承。

一月节庆的历史起源

一月节庆的起源,既与农耕文化密切相关,也与天文周期密切相连。古代农民根据天文现象来安排农业活动,节令变化成为生活中不可忽视的指引。例如,一月是冬季的正中,这时大地进入休养生息的阶段。自古以来,中国的农耕文明便与“天时”密切相连。在这一时期,农民通过观察天象和季节变化来调整农作物的生长周期。而节庆活动往往在这一时期出现,标志着人们对天地规律的敬畏与顺应。

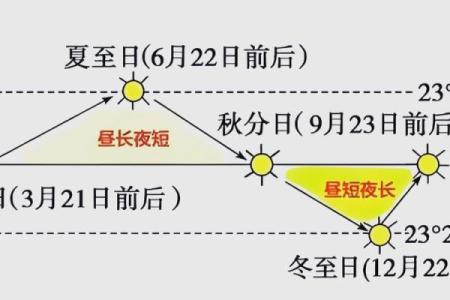

在古代,寒冷的冬天是农民休养生息的时节,但也是精神世界和宗教活动的高峰期。天文上的“冬至”意味着白天最短,夜晚最长,这个时节人们在祭祖、祭天等活动中,寄托着对来年丰收的期望。这种起源至今影响着节庆的风俗。

传统习俗与养生智慧

在这些节庆中,传统习俗和养生智慧息息相关。每一项节庆活动都有其独特的意义,并且往往伴随着特定的饮食和活动。例如,元旦节的饮食习惯常常以进补为主。寒冷的季节里,传统的滋补食品如羊肉汤、炖鸡等,能够帮助人们驱寒暖身。此外,养生专家提倡的食疗方法也与这些习俗密切相连,寒冷的天气需要补充足够的热量和营养,而传统的食物正好满足了这一需求。

古代的腊八节

腊八节是每年一月初八日的传统节日,这一节日深深根植于农耕文化。腊八节起源于祭祀,早期是祭祀灶神、感谢土地的丰收和保佑。随着岁月的流逝,腊八节逐渐演变为一个温暖家庭的节日,尤其以腊八粥为最具代表性的食品。腊八粥有丰富的食材,包含了多种谷物和豆类,它寓意着五谷丰登和身体健康。

腊八粥的制作过程,不仅仅是食物的烹饪,更是一种养生理念的传承。在寒冷的冬季,腊八粥所含的多种营养成分,能够为人们提供所需的能量,同时也温暖了人们的心灵。

春节的“立春”与养生

春节作为中国最为重要的节庆之一,也蕴含了丰富的天文和农耕文化。在春节前后,寒冷的天气逐渐开始转暖,这一时期正好是“立春”之时。根据天文理论,立春标志着冬季的结束,春天的开始。因此,在春节期间,许多地区会举行“迎春”的活动,庆祝春天的到来。

立春的节庆活动不仅仅是人们对春天的期待,也是一种对健康的关注。立春时,传统上会食用一些温补食物,比如炒年糕、红烧肉等。这些食品在养生方面有其独特的作用,能够为人们提供足够的热量,并帮助身体适应季节的变化。通过这种方式,古人早已将节庆和养生结合在一起,体现出中国传统文化对人体健康的深刻理解。

一月节庆中的养生习惯

到了现代,随着社会的进步,许多传统节庆依然保持着其文化价值,尤其是在养生方面。一月的节庆活动,如春节、腊八节等,依然以养生为核心理念,不仅仅注重饮食,还在精神层面上对人们的身心健康产生了积极影响。

例如,在现代春节期间,许多人会依照传统进行家庭聚餐,食用一些具有滋补效果的食物,如花胶、燕窝、羊肉汤等。此外,许多地区还会举行春游、放鞭炮等活动,这些活动不仅有助于缓解冬季的寒冷,也能增进人际关系,促进身心的放松。现代社会对节庆习俗的传承,不仅仅是形式上的保留,更重要的是通过现代生活方式将传统的养生理念融入到日常生活中。

通过这些传统节庆的活动,人们不仅能够享受美味的食物,还能在寒冷的冬季中保持身体的健康和心灵的温暖。

起名大全

最近更新

- 2026年03月06日搬家合适吗 搬家入伙能算好日子吗

- 女孩用含字的寓意:从诗词歌赋看文学美感延伸

- 佑字男孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 秋节的天文奇观与农耕传统

- 2026年03月06日安门合不合适? 安装大门吉日指南

- 2026年03月08日(农历正月二十)动土能算好日子吗? 今天动土修造怎么样?

- 2026年04月02日(农历二月十五)装修有没有问题? 装修新房是好日子吗?

- 解析源字五行,男孩取名的寓意深远名字推荐

- 春节的文化密码:探索节日背后的历史与哲学

- 女孩用卿字取名:五行属性的相冲禁忌与化解方法

- 2026年05月09日(农历三月廿三)乔迁有没有问题? 乔迁适合吗?

- 仡佬族养生节:传统习俗与自然养生的和谐共融

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气