养生之道:三月三节气对身体调养的独特影响

三月三,作为中国传统的节气之一,通常被认为是春季的一个重要时节。这个节气不仅在农耕文化中具有深远的意义,还在人体健康调养方面有着独特的影响。每年农历三月初三,阳光温暖,草木复苏,正是春季养生的重要时机。本文将从三月三节气的起源、传统习俗以及其在身体调养中的独特影响三个方面展开讨论。

节气起源与天文背景

三月三节气的起源可追溯到古代的天文观测和农耕文化。在天文学上,三月三恰逢春分之后的第三个节气,象征着阳气逐渐旺盛,阴气开始消退。春分时节,昼夜平分,气候逐渐温和,为万物复苏提供了有利条件。随着阳气上升,春天成为了万物生长的黄金时期。

从农耕的角度来看,三月三节气也被视为“春耕”的重要时机。农民会在此时举行祭祖和祭天活动,祈求丰收。与此相关的还有“春社”习俗,表示春天的开始,农事活动正式启动。此时,适合进行体力劳动、农耕劳作,而身体也需要特别的调养以适应天气的变化。

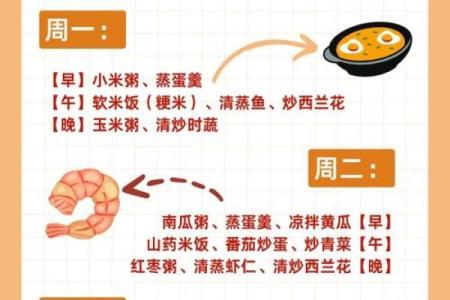

传统习俗与饮食活动

三月三节气有着丰富的传统习俗,其中以饮食和活动为代表。首先,三月三的饮食习惯与养生息息相关。三月三在一些地区有吃“花糕”的传统,花糕主要是用米粉、花卉、药材制成,寓意着春天的气息与大自然的滋养。花糕中的草本成分可以帮助人体排毒,清新脏腑,调节春季肝脏的功能。在中医理论中,春季肝气旺盛,需要特别注意疏通气血,避免肝气郁结,因此花糕正好具有疏肝理气的功效。

此外,三月三的另一大习俗是“踏青”,即春游和户外活动。在古代,踏青是迎接春天的活动,通过到野外走动,不仅能吸取春日的阳气,呼吸新鲜的空气,还能够促进血液循环,增强体质。现代人往往在忙碌的工作和生活中忽视了户外活动,而三月三的踏青习俗提醒人们要多加运动,增强身体的免疫力。

唐代的三月三节气

唐代的三月三节气,具有浓厚的文化与养生意味。唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》一诗中提到:“白日依山尽,黄河入海流。”春天的气息给人们带来更多的创作灵感,三月三也成为了诗人和文人们的聚会时刻。在这个节气中,文人雅士往往会通过举办踏青活动,亲近自然,并借此进行诗词吟咏,陶冶情操。

此外,唐代的中医理论认为,三月三节气是调养肝气的最佳时机。通过适当的食疗和疏通气血,不仅能够预防春季常见的体虚病症,还能使人体充满活力。许多医书中都有关于三月三养生的建议,强调通过调整饮食和作息,以促进身体的健康。

宋代的三月三节气与祭祀活动

宋代时期,三月三节气的祭祀活动尤为盛大。宋代的祭祀活动不仅仅是对祖先的崇敬,也蕴含着祈求身体健康和农业丰收的愿望。春季是万物生长的时节,古人认为祭祀可以得到天地的庇佑,从而使得身体和精神得到滋养。这个时期,人们通过食疗与药材的搭配,调理肝脏,避免春季风寒所带来的不适。

宋代的医书《本草纲目》也强调了春季养生的重要性,特别是三月三这一节气,推荐了多种适合春季调理的草药和食物。例如,春季可以通过食用温性药材和绿色蔬菜,帮助身体排毒,增强免疫力。

现代传承与三月三养生

在现代社会,三月三的节气虽然不再像古代那样完全依赖农业生产,但它依旧对人们的健康产生着积极影响。随着生活节奏的加快,越来越多的人开始关注春季养生,并通过三月三这一传统节气进行身体调养。现代人通过参与户外活动,增加运动量,调节饮食习惯来适应春季气候的变化。

一些养生专家建议,在三月三节气时,要特别注意养护肝脏,避免过度劳累。同时,要保持充足的睡眠,减少熬夜,注重心理健康。通过适当的饮食和运动,可以帮助身体保持最佳状态,抵御季节变化带来的不适。

起名大全

最近更新

- 女孩取带涵字的名字:平仄音律与寓意的和谐搭配

- 羊姓男孩吉庆多的名字,如何取更显大气?

- 2026年05月10日(农历三月廿四)乔迁合适吗 今日乔迁入宅好吗

- 如何通过感恩节养生食谱调养身体迎接冬季

- 2026年03月12日订婚有没有问题? 今天定下婚约怎么样?

- 2026年03月11日(农历正月廿三)这日子订婚旺不旺? 今日定亲能算好日子吗

- 一月节令:寒冬养生与新年祝福的双重意义

- 2026年03月06日搬家合适吗 搬家入伙能算好日子吗

- 女孩用含字的寓意:从诗词歌赋看文学美感延伸

- 佑字男孩取名寓意:从字义到五行的全方位解析

- 秋节的天文奇观与农耕传统

- 2026年03月06日安门合不合适? 安装大门吉日指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气