立春气象节日的养生之道:春季气候如何调养身体

春季是四季中的一个重要过渡期,气候逐渐变暖,万物复苏,生机盎然。根据中国传统的节气体系,立春标志着春天的开始。春季的气候特点多变,寒冷与温暖交替,湿气也较重。因此,立春之后的气候调养尤为重要,能够帮助人们顺应自然变化,保持身体健康。

春季气候与农耕、天文的关系

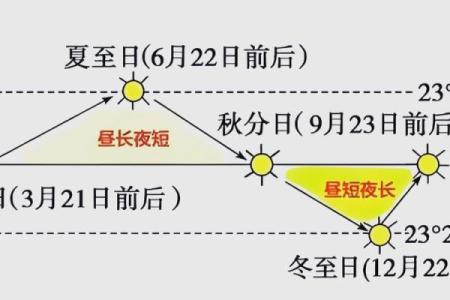

春季气候的变换与中国农耕文化息息相关。古代农业社会的农民通过观察天文、气候变化来决定播种与收获的时机。立春作为二十四节气中的第一个节气,标志着大地回暖,是农耕活动的重要开端。气候逐渐转暖,阳气开始升发,此时正是人体阳气逐步回升的时期,也是春季养生的最佳时机。天文学上,立春的日期与太阳到达黄经315度的时刻相吻合,这意味着昼夜温差增大,人体的代谢和免疫系统也开始活跃。

春季传统习俗与饮食调养

立春之时,传统习俗中有许多与饮食相关的养生方法。根据《黄帝内经》的理论,春天应注重养肝,因为肝在五脏中与春季相对应。肝的健康直接关系到人体的舒畅与活力。春季饮食应以清淡、易消化为主,多食用新鲜的蔬菜水果,增加维生素和矿物质的摄入,以帮助肝脏排毒、促进新陈代谢。立春时节,许多地区有吃春卷、吃豆芽的习惯,这些食物富含植物纤维,能帮助清理体内湿气,增强消化功能。

此外,春季也适宜食用一些温补食物,如温性食物和含有丰富蛋白质的食材。早春时节,常见的传统食品有春饼、春菜等,均是寓意着生长和活力的象征,这些食物有助于补充人体的能量,保持体内的阳气平衡。

春季的活动与调养

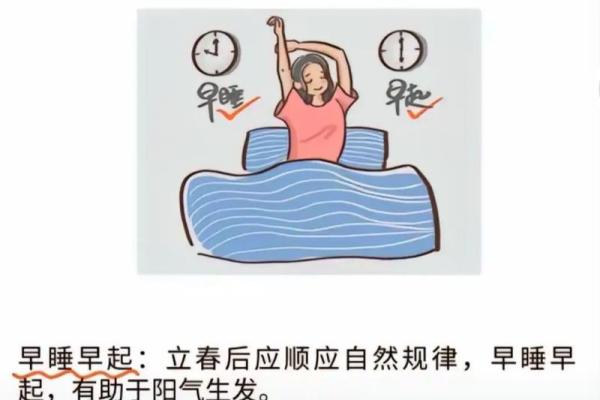

除了饮食,春季的活动也非常重要。中国传统养生学强调顺应季节变化进行适量运动,春天是适合进行户外活动的季节。春天的气候逐渐温暖,但湿气较重,因此人们在春季应避免剧烈运动和过度消耗体力,轻松的散步、太极和慢跑等温和运动最为适宜。这样可以帮助身体舒展筋骨,促进气血流通,提升身体免疫力。

在春季,传统上还有“春捂秋冻”的养生观念,意思是在春季气温尚有波动时,要适时增减衣物,避免受凉。适当的阳光浴可以促进体内的钙质吸收和增强免疫力,也有助于心理调养,保持愉悦的心情。

历史案例:道家“春养肝”理念

道家思想注重人与自然的和谐,提倡顺应自然规律养生。《黄帝内经》早在两千多年前就提出了“春养肝”的养生理念。道家认为,春天是肝气最旺盛的时候,此时适合通过修身养性、避免急躁、调整情绪来保养肝脏。古代道家养生术中的“春天调肝”方法强调通过冥想、气功等方式来调整情绪,保持肝气的平衡。历代帝王和士人常通过这种方式保持健康,迎接生机盎然的春季。

历史案例:宋代的春季养生文化

宋代是中国历史上文化繁荣的时期,养生文化也在这一时期得到了更广泛的传播。宋代的文人提倡“春日养阳”,认为春天是阳气升发的时机,人体的阳气应当得到充实和调养。宋代的许多文人和医生在春季注重食疗,提出春季应多食用具有温补作用的食材,如生姜、韭菜、春笋等,帮助人体舒展筋骨、增强免疫力。同时,春季还常有社交和踏青等活动,文人通过踏青、游览来舒缓心情,提升身心健康。

春季养生与科学结合

现代人越来越注重春季的养生,但也开始更加注重科学与传统的结合。如今的养生观念强调运动与饮食的科学性,提倡通过合理的饮食搭配和适量的运动来调节体内的阳气。现代医学研究表明,春季适量的锻炼有助于增强心肺功能,提高免疫力;而合理的饮食可以调节内分泌系统,帮助肝脏解毒排湿。现代都市人在春季养生时,可以结合工作生活的实际情况,进行适当的早晨跑步、瑜伽、爬山等活动,保持身体活力,顺应春季气候变化。

起名大全

最近更新

- 2026年03月05日安门是好日子吗? 安装入户门黄道吉日查询

- 2026年03月10日这日子订婚算黄道吉日不? 今天定下婚约怎么样?

- 2026年03月09日是否是订婚吉日 今天定亲怎么样?

- 如何应对秋冬交替带来的季节变化

- 男孩用吟字取名:五行属性与寓意的终极适配指南

- 2026年03月04日搬家适合吗? 今日乔迁新居适合吗?

- 2026年03月10日这日子领证是否黄道吉日? 今日领证好吗

- 农历:重阳节的农耕智慧与养生之道

- 2026年03月08日(农历正月二十)订婚日子合黄道没? 今天提亲怎么样?

- 2026年03月07日(农历正月十九)是否是动土吉日 动土有问题吗?

- 2026年03月06日(农历正月十八)动土避凶了没? 建筑房屋是否是好日子?

- 2026年03月30日装修有问题吗? 装潢房子是否是好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气