寒食节:天文变化与节令习俗的交织

寒食节作为中国传统节令之一,承载着丰富的天文变化与节令习俗。这个节日的起源可以追溯到农耕时代,它不仅与天文的季节变化密切相关,而且与古代人民的生活方式、习惯息息相关。寒食节的形成与春秋时期的天文观测以及与春耕季节相关的农事活动有着紧密的联系。接下来,我们将通过两个历史案例以及现代传承的方式,探讨寒食节的起源与习俗演变。

寒食节的起源:天文与农耕的结合

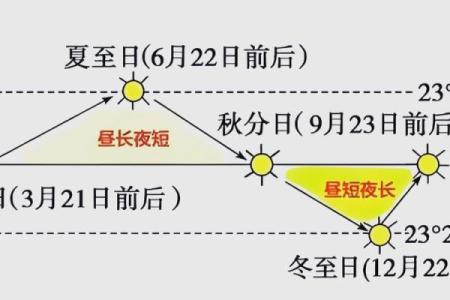

寒食节最早的起源可以追溯到春秋时期,尤其与天文变化的观测有关。根据古代的天文历法,寒食节一般出现在清明前的三天。这段时间是春季的转折点,太阳回归到黄道的“春分”位置,天气逐渐转暖,农民开始忙碌于春耕,而冬季的寒冷天气逐步消退。天文学上的这个变化与寒食节的气候特征密切相连。

寒食节与农耕文化的联系尤为紧密。古代农民通过对季节变化的敏锐观察,得知寒冷的天气结束,正是春耕的好时机。因此,寒食节也成为了农事活动的一个节令节点,提醒人们开始准备耕作与播种。寒食节与清明节的接近,也表明了这个时期在农耕社会中的重要性。随着时间的推移,这一节令逐渐与祭祖和纪念活动结合在一起。

晋国的寒食节起源

寒食节的传说与晋国历史密切相关,尤其是晋国的国君介子推的故事。根据《左传》等古籍的记载,晋国的晋景公为了逃避战争,曾一度逃至山中,介子推随其共度艰难时光,并以自截手臂的方式为晋景公提供食物。然而,晋景公重返都城后,并未能回报介子推的忠诚,反而下令焚山寻找他。最终,介子推死于火中。为了纪念他,晋景公设立了寒食节,禁止生火,民众只能食用冷食,象征着纪念介子推的牺牲精神。

这一历史事件为寒食节的习俗增添了人文色彩,也为后世的祭祖习惯提供了文化背景。随着时间的流逝,寒食节逐渐成为了具有广泛社会意义的节令,除了祭祖之外,民众还会通过冷食来表达对亲人的怀念与尊重。

唐朝的寒食节盛行

唐朝时期,寒食节作为官方节令逐渐得到了广泛的推崇,成为了国家重要的节庆之一。根据《唐会要》等历史文献的记载,唐朝朝廷不仅对寒食节的传统习俗进行了规范,而且还通过各种庆典活动将其推向了高潮。在这一时期,寒食节不仅是一个祭祀活动,还融合了更多的民间娱乐元素,如诗词吟诵、舞蹈表演等,极大地丰富了节日的内涵。

唐朝的寒食节在民间得到了极大的传播,成为了连接民众与国家的纽带。节日活动不仅促进了民间文化的交流,还加强了社会的凝聚力。而寒食节的传统习俗,如冷食和不生火的规定,也在这一时期得到了更加广泛的遵循。

节令习俗的延续与创新

在现代社会,寒食节的传统习俗仍然得到一定程度的传承,但与历史上的形式相比,也出现了许多创新和变化。在现代,寒食节不再是一个仅限于农业社会的节令,而是成为了更为普及的纪念节日。许多人通过祭祖、扫墓等方式纪念先人,表达敬仰之情。与此同时,随着社会的发展,寒食节也逐渐融入了更多的文化活动,如家庭聚会、文艺表演等,成为人们放松和娱乐的时刻。

此外,现代社会的饮食习惯也对寒食节的饮食文化产生了影响。虽然冷食仍是寒食节的重要特色之一,但如今许多人会在寒食节期间准备更多富有创意和变化的菜肴,融入了更多的现代元素。这些创新使得寒食节的传统文化与现代生活更为契合,赋予了这个节日更多的时代气息。

寒食节是一个历史悠久的传统节令,它通过天文变化与农耕习俗的交织,传递了古人对季节变化和生命价值的尊重。随着时代的变迁,寒食节的形式和内容发生了演变,但它所蕴含的文化内涵和对家族、对先人的敬仰之情却始终未曾改变。

起名大全

最近更新

- 玉的五行属性探秘:性格塑造,颠覆传统格局?

- 姓刁有什么充满智慧的女孩名字?高分名字推荐

- 2026年03月08日领证趋吉避凶了吗? 今日领证结婚好吗

- 2026年02月27日提车合不合适? 今天提车买车是好日子吗?

- 晴字五行属性与女孩取名搭配技巧

- 2026年03月15日结婚合良辰吗? 今日办婚礼有问题吗?

- 2026年02月26日(农历正月初十)提车可不可以? 今日提新车是好日子吗?

- 邓姓女孩意境深远的名字,有哪些新颖之选?

- 塬字五行格局如何改变?揭秘性格重塑的奥秘

- 凯字男孩最佳名字:结合属性的高分案例解析

- 杨宗纬命理揭秘:命运密码背后的暗藏玄机,如何改变未来?

- 2026年05月07日(农历三月廿一)乔迁能算好日子吗? 乔迁入宅算不算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气