立春节气对农耕与气候变化的影响

立春,是中国农历中的一个重要节气,标志着春天的开始。这个节气不仅仅是气候的转折点,更是农业生产周期中的关键时刻。随着气候变化的影响,立春的气候特征和对农业的影响也发生了许多变化,传统习俗也在时代的变迁中逐渐演化。本文将从历史和现代的角度出发,解析立春节气对农耕与气候变化的深远影响。

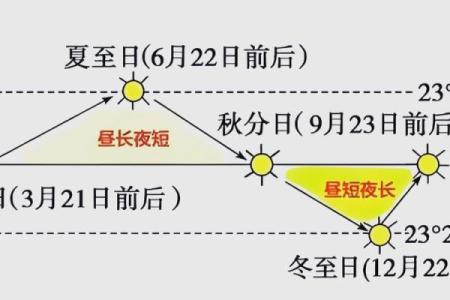

立春的农耕起源与天文背景

立春的起源可以追溯到古代的天文学和农业生产。古人通过观察天象,发现太阳经过黄道的315度时,昼夜平分,便确定了立春这一节气。在农耕社会中,立春象征着农田的开始耕作时间。自古以来,农民们就依赖天象来安排耕作季节,春耕的开始对于农业生产至关重要。

通过《农书》中的记载,古代农业生产的周期与节气息息相关。立春时节,气温回升,冰雪融化,为农田的播种提供了适宜的环境。此时,古人根据立春节气进行耕种,并且立春前后是播种小麦、油菜等作物的最佳时机。这一传统影响深远,直到今天,依然有许多地区依照节气安排农业生产。

传统习俗:立春饮食与活动

立春的传统习俗丰富多彩,许多饮食和活动都与这一节气密切相关。立春之日,民间有吃春饼、春卷、豆芽等习俗,寓意着迎春纳福、丰收吉祥。春饼的制作通常选择新鲜的蔬菜,象征着春天的生机和希望。这些饮食习惯,反映了人们对春天到来的热切期盼,以及对农耕丰收的期许。

此外,立春期间,还有不少地方会举行“打春牛”的习俗。这是农民为迎接春天而进行的祈福活动,象征着新一轮耕作的开始。春牛象征着勤劳和丰收,祭祀活动的举行,也让人们表达对大自然的敬畏与感恩。每年的这一天,百姓都会穿上新衣,聚集在一起,共同庆祝春天的到来。

战国时期的农耕与气候变化

战国时期,气候变化对农业的影响已有显著记录。史料中提到,随着立春的到来,温暖的气候使得农作物的生长周期得以调整。当时,气候变迁的加剧使得春耕时间的变化更加复杂,部分地区的农业生产周期出现了错乱。这一时期,气候变化不仅影响了传统的节气安排,也促使人们对自然界的变化有了更加深刻的认识。农民们开始根据不同的气候变化进行调整,从而减少自然灾害对农业的影响。

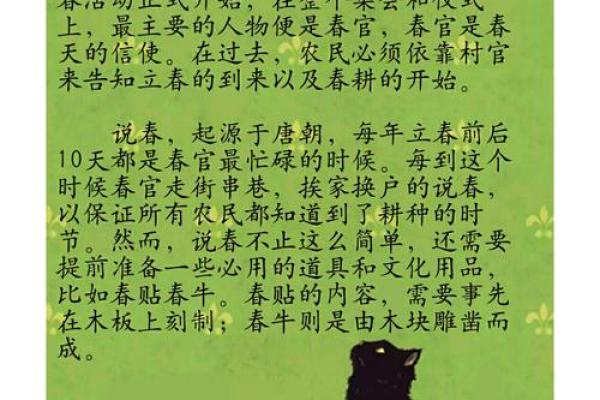

唐代的立春祭祀与农耕管理

唐代时期,立春不仅仅是农耕的开始,更成为了政治和社会生活中的一个重要节日。唐朝政府在立春期间会举行大规模的祭祀活动,祭祀土地神与春神,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。此时,国家对农业的重视体现得淋漓尽致。唐代时期气候的变化对农业生产的影响逐渐显现,朝廷开始在节气管理上采取更加科学的措施,帮助农民合理安排播种与收获期。

立春节气与当代农业

进入现代,立春节气依然对农业生产有着不可忽视的影响。随着气候变化日益显著,许多地方的农民通过精准的气象预报与现代科技手段调整播种与收获的时间。例如,部分地区的农民通过温室大棚技术,克服了气候的不确定性,使得作物能够在立春之后顺利生长。

然而,气候变化对农业的影响愈发复杂。一些地区由于气温波动加剧,作物的生长周期变得难以预测,甚至出现了不适宜的气候条件,导致农作物减产。面对这些挑战,许多农业科研机构开始探索更适应变化气候的作物品种,同时加强对传统节气的学习与传承,力求在现代农业生产中继承和发扬立春这一传统。

随着全球气候变暖,立春的气候特征可能会发生变化,这对传统的农业生产和民俗活动提出了新的挑战与思考。尽管如此,立春节气对农耕的影响依然是中国农业文化的重要组成部分,也提醒我们在现代化进程中不忘与自然和谐共生。

起名大全

最近更新

- 2026年03月07日(农历正月十九)算不算订婚好日子? 今日定下婚约好吗

- 殷姓坚韧不拔的女孩取名,这些名字寓意非凡

- 伊字五行格局揭秘:性格解析中的隐藏秘密

- 2026年03月29日装修是否大吉? 今日装潢房子有没有问题?

- 班姓取端庄秀丽的名字,女孩名字有哪些诗意组合?

- 2026年03月04日算不算安门好日子? 今日安门行吗?

- 解析詹字五行:女孩取名如何利用属性提升运势

- 2026年03月14日结婚合适吗 今天办喜事合不合适?

- 台湾命理老师警告:这些命运误区可能会限制你的一生

- 女孩用瑾字的寓意:现代视角下的品格与修养象征

- 2026年02月25日提车合不合适? 今日提车买车合适吗?

- 黄姓灵动俏皮的女孩名字,怎么起才能脱颖而出?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气