清明节:踏青祭祖的历史文化与现代意义

清明节自古以来便是中华文化中一个具有深厚历史底蕴的节日,它承载了丰富的历史文化与民俗习惯。作为祭祖与踏青的时节,清明节不仅仅是农耕社会的一个重要节令,也融入了丰富的天文与民间信仰。清明的习俗也因此在不同时代经历了传承与演变,形成了今天我们所熟知的现代庆祝方式。

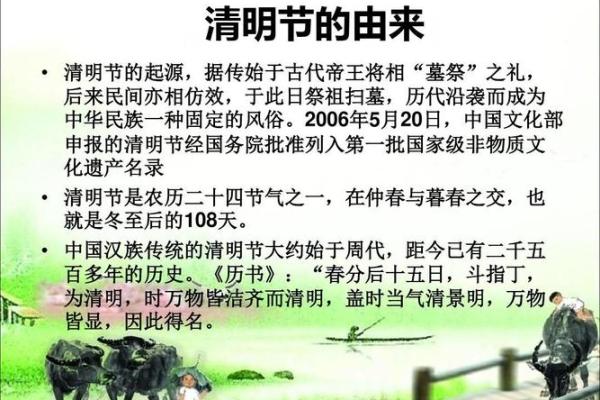

清明节的起源:农耕文化与天文观测

清明节的历史起源可追溯到二千多年前的春秋战国时期,最初是农耕社会的节令之一。清明作为二十四节气之一,标志着春季的气候逐渐温暖,万物复苏,农田的耕作开始。这一时期,人们往往依靠天文观测来安排农事生产。根据天文历法,清明时节气温适宜,降水充沛,成为农民播种的重要时机。因此,清明不仅是踏青的节令,更是开始农事活动的黄金时刻。

在这个时期,清明节与天文节令紧密结合,成为了人们从事农业劳动的重要依据。随着时间的推移,这一节令逐渐演变为祭祖与扫墓的节日。这是因为农耕社会中,人们相信祭祖是保佑土地肥沃、五谷丰登的方式,清明的祭祖活动因此成为了流传至今的重要传统。

传统习俗的演变:祭祖与踏青

清明节最具代表性的传统习俗莫过于扫墓与祭祖。祭祖的仪式源远流长,尤其在清明节时尤为盛行。人们通常会携带祭品,前往祖坟,扫除墓地上的杂草,并向先祖致敬。这不仅是对祖先的缅怀,也体现了对生命和自然的尊重。在古代典籍《左传》中便有明确记载,“清明时节,百草萌发,祭祖与扫墓,礼俗所需”。这一仪式的举行,不仅承载着人们对先人的怀念,也提醒着后代要珍惜当下,传承家族文化与传统。

与祭祖紧密相关的另一大习俗便是踏青。踏青活动往往在清明节前后举行,指的是人们趁着春暖花开的时节,走出家门,到户外去呼吸新鲜空气,感受大自然的美好。踏青既是对大自然的敬仰,也有着祈求健康、祈愿好运的象征意义。古代诗文中多有描述清明时节踏青的美景和感受,《诗经·小雅》中便提到:“青青园中葵,朝露待日晞。”这不仅表现了春天生机盎然的景象,也让人们在忙碌的生活中找到了放松与寄托。

历史案例:三国时期与唐代的清明节

三国时期的《三国志》记载了曹操“祭祖扫墓”时的仪式。从历史文献中可以看到,曹操等当时的贵族阶层,也会在清明时节进行祭祖活动,这一行为不仅是一种个人的信仰表达,更是一种家族延续的象征。在这一时期,祭祖的意义不仅仅限于对先人的缅怀,还包含了对家族兴旺、社会和谐的美好祝愿。

到了唐代,清明节的传统习俗愈发丰富与普及,尤其是诗歌中的表达,成为了人们对清明节深刻认识的体现。唐代诗人杜牧的《清明》便是其中的代表作:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗通过写清明时节的阴雨天气,展现了人们在这一时节的思乡之情与心中的哀伤,反映了人们在祭祖时对先人无尽的思念。

清明节的现代意义

在现代社会,清明节的意义依然未曾褪色,反而更加注重家庭与社会的和谐。现代人们的清明节,除了传统的祭祖扫墓活动外,更多地注重在日常生活中传承中华文化。随着时代的发展,许多年轻人会利用清明假期进行短途旅行,既是对清明节传统踏青活动的延续,也为现代社会增添了一份轻松与活力。此外,许多家庭也在清明节期间开展亲子活动,以此促进家庭成员间的情感联络,体现了祭祖与踏青结合的现代风貌。

通过现代媒体的传播,越来越多的人对清明节的文化内涵有了更深的理解与认同,不仅是对先人敬仰的表达,也是对家庭和睦、社会稳定的美好祝愿。在如今的社会,清明节已不仅仅是一个传统节日,更是文化认同与社会责任的象征。

起名大全

最近更新

- 姓尹灵秀动人的女宝宝名字,如何取才显豁达?

- 2026年04月04日(农历二月十七)这日子结婚算黄道吉日不? 今天办婚礼合不合适?

- 2026年03月08日(农历正月二十)提车是好日子吗? 今天提新车行不行

- 钟姓文艺清新的男宝宝名字,这些组合超有韵味

- 2026年04月06日是否为安门好日子? 今日安装入户门算不算好日子?

- 华姓女孩吉庆多的名字,如何取更显大气?

- 清明节:踏青祭祖的历史文化与现代意义

- 郁姓朗朗上口的男孩取名,这些名字创意十足

- 2026年04月05日(农历二月十八)安门日子有没有选对? 今日安装大门适合吗?

- 冬至与天文:如何通过节气调节身体健康

- 男孩用铭字取名:最佳五行搭配组合推荐

- 蕊字女孩取名:从属性到寓意的全维度解析报告

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气