中秋节古诗词:月圆人团圆,古诗中的思乡情

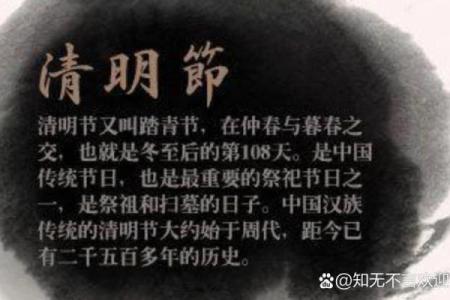

中秋节,是中国传统节日之一,历史悠久,具有丰富的文化内涵。每年农历八月十五,月亮最圆最亮,这一夜象征着团圆、思乡和丰收。月亮,作为天上的明珠,见证了千百年来人们对家乡的思念与对亲人的期盼。中秋节不仅仅是一个节日,更承载了深厚的文化情感和悠久的历史传统。

起源:农耕文化与天文背景

中秋节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化。古人通过观察天象,逐渐形成了对天体的崇拜与敬畏。古代农民依靠天象来指导农耕活动,而“秋分”这一节令标志着收获的季节,月亮在这个时期最圆,象征着农田的丰收和富足。因此,中秋节的日期设定在农历八月十五,是古人对农业劳作成果的庆祝。

与此同时,天文学在中国古代文化中占据了重要地位。月亮不仅是天文现象的观测对象,还与人们的生活息息相关。月亮的盈亏变化象征着时间的流转和生命的周期,也被赋予了丰富的象征意义。在中秋节,圆月代表着圆满与团聚,成为人们表达思乡情感的纽带。

传统习俗:饮食与活动

中秋节的传统习俗丰富多彩,最具代表性的便是赏月与吃月饼。赏月是一项具有深厚文化背景的活动,许多古诗词中都提到“举头望明月,低头思故乡”。这一活动不仅是对大自然的感怀,也是人们借月亮传递对亲人的思念之情。尤其是月亮的圆满象征着人们对家庭团圆的渴望,月亮成为了家庭团聚的象征。

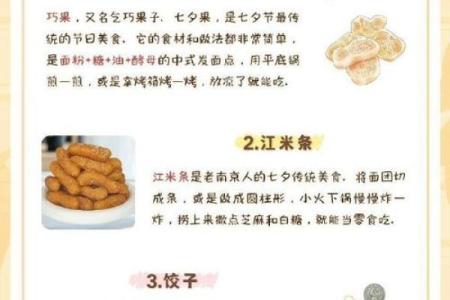

月饼作为中秋节的传统食品,历史悠久。据传,月饼最早起源于唐代,而至宋代,月饼才成为中秋节不可或缺的美食。月饼的形状圆润,寓意着团圆与圆满。古代人们在赏月时,常常伴随着月饼一同品尝。如今,月饼的种类更加丰富,既有传统的豆沙、莲蓉口味,也有现代创新的冰皮月饼、流心月饼等,这些美味不仅是节日的象征,更承载着家人团聚的温馨和欢聚的喜悦。

此外,拜月、灯谜等活动也成为了中秋节的传统项目。在古代,人们会在中秋夜举行拜月仪式,祈求月亮赐予家庭平安和丰收。而灯谜作为一种传统游戏,在节日夜晚点亮的灯笼下,猜灯谜成为了增添节日气氛的活动,深受各个年龄层喜爱。

历史案例:唐代与宋代

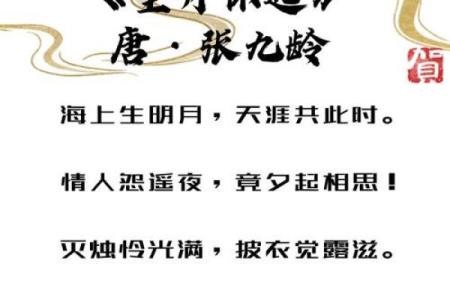

唐代的《静夜思》是脍炙人口的诗篇,借月光表达了思乡之情。唐代是中国文化的盛世,月亮成为了诗人表达个人情感的媒介。唐代诗人李白便通过“床前明月光,疑是地上霜”来描绘思乡之情。李白的诗句虽简短,却将孤独的情感与圆月的象征巧妙结合,月光成为了他与家乡之间的纽带。

而宋代的中秋节文化则更为成熟。宋代是中秋节风俗发展的高峰期,月饼的制作和食用已经成为了节日习惯。宋代诗人苏轼的《水调歌头·明月几时有》更是表达了对家乡和亲人深切的思念,诗中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”传达出的是一种对人生无常的哲思,同时也展现了中秋节的传统精神——无论身在何处,都能在明月下找到一种与家人团聚的心灵慰藉。

家庭团聚与全球庆祝

随着时代的发展,中秋节的传统习俗也在现代社会中得到了广泛的传承与创新。如今,无论是国内还是海外的华人社区,中秋节依然是一个家庭团聚的重要时刻。现代人们不再局限于在月光下品月饼,而是通过视频通话等方式,跨越地域的隔阂与家人分享节日的温馨。

同时,现代社会中的中秋节文化更加多元化。企业和机构也会组织庆祝活动,推广中华传统文化,增强文化认同感。在一些地方,中秋节已成为国际节日,受到各国文化的关注与尊重。这种现代传承不仅仅是对传统习俗的保留,更是对文化自信的展示。

每年中秋之际,圆月高悬,团聚的温情和思乡的情感交织成一幅幅动人的画面,见证了岁月的流转,也传承着千年文化的脉络。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气