阴历七月二十二的节日背后:传统习俗与养生智慧

农历七月二十二日,在中国传统节日中占据独特位置,它不仅与农业生产周期紧密相关,也与天文现象有所关联。此时,气候逐渐转凉,正是季节交替的关键时刻。节日的传统习俗既反映了古代人对自然规律的理解,也传递着关于养生与保健的智慧。

节日的起源与农耕文化

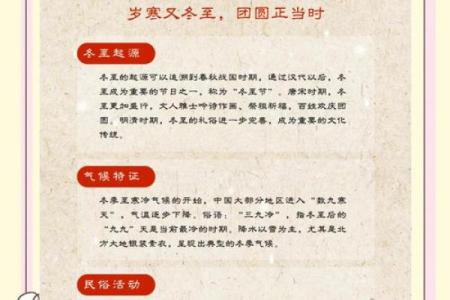

农历七月二十二日的节日,深受农耕文化的影响。古人根据天象和节令安排农业活动,七月二十二日正值夏季的尾巴,进入立秋前的关键节点。古代农业社会中,这一时期是农作物生长的关键时期,气候逐渐从炎热转为凉爽,尤其是在南方,水稻的生长和收获至关重要。因此,七月二十二日这个日期与丰收息息相关,民间习惯在此时举行祭祀活动,祈求丰收与安康。

天文学上,这一时期也是“白露”节气的前兆,白露代表着气候由热转凉,露水开始增多,农作物进入成熟阶段。通过对天象的观察,古人将这一时期与丰收、安康以及养生等方面的智慧联系起来,形成了一套完整的节令习俗。

传统习俗:饮食与活动

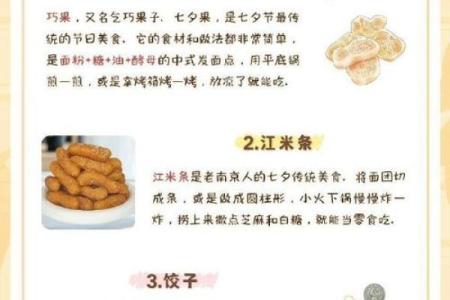

在这一天,传统习俗往往与养生相关。夏季的炎热使得人们体力消耗较大,而进入秋季,温差较大的气候容易导致人体适应不良。因此,七月二十二日这一天,民间有“清凉饮食”的习惯,尤其是吃一些具有清凉、滋补作用的食物。

传统的食物如绿豆汤、莲子汤、桂圆红枣粥等,都具有清热解毒、滋补养生的功效。此外,七月二十二日也是“祭祖”的重要日子,家家户户会准备丰盛的祭品,祭祀祖先,表达对先人的敬意。这不仅是对先祖的纪念,也是家族团结和祈福的象征。祭祀活动通常以家庭为单位,讲究团圆与和谐。

此外,七月二十二日也有放河灯、放烟花等活动,象征着驱除邪气、迎接丰收和安康。这些活动至今仍在一些地区传承下来,成为民众祈愿的形式之一。

古代文献中的记载

《礼记》一书中有记载,农历七月二十二日作为节令的一部分,涉及的养生理念深入人心。古人认为,在七月二十二日这个时期,人体阳气逐渐退散,阴气逐渐旺盛,因此需要注意保持平衡,避免过度劳累或暴饮暴食。《黄帝内经》也强调了这一点,提到“秋气至,凉风至,饮食宜节,避免燥气伤人”。

这一时期的养生不仅体现在饮食上,更体现在作息与活动安排上。古人通过节令安排合理的休息与饮食,使得身心保持最佳状态,顺应天时,促进健康。

宋代的习俗

宋代时期,七月二十二日的传统习俗得到了进一步发展。《东京梦华录》中提到,东京(今河南开封)每年七月二十二日,市区会举行盛大的庙会,众多民众参与其中。庙会不仅是对神明的敬仰,也包含了丰富的民俗活动,如舞狮、放焰火、摆摊售卖特产等。这些活动反映了人们对丰收的期望,也展现了民众对于生命力的庆祝。

在这一时期,节日不仅仅是一个宗教性质的纪念日,更是人们放松身心、亲近自然的时机。参与这些活动,不仅增进了社区之间的交流,也促进了民众对健康生活方式的认知。

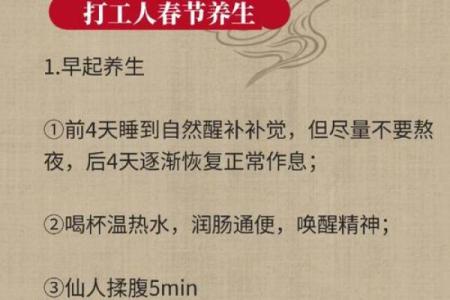

节日与现代养生

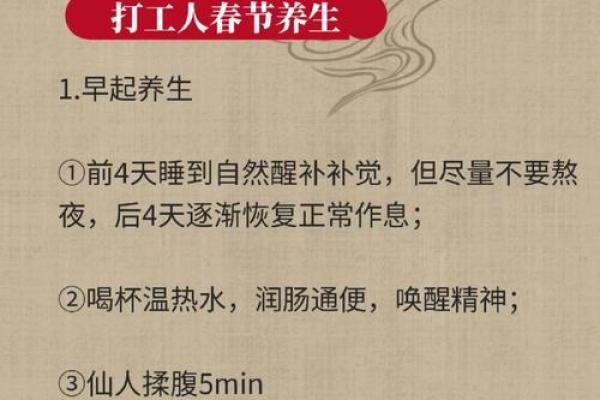

进入现代,尽管社会环境发生了巨大变化,七月二十二日的传统习俗依然得到了某种程度的传承。如今,许多人开始注重节令养生,通过参加一些与节令相关的活动,如户外徒步、冥想、清淡饮食等,来调节身心。这些现代养生方法结合了传统智慧,帮助人们更好地适应季节变换,维持健康。

一些城市在这一天组织健康讲座或运动赛事,提醒市民重视季节变化对健康的影响。此外,节日期间的家庭聚会和祭祖活动,也依然深深扎根在许多家庭中,成为传承文化和增进亲情的重要方式。

通过这种方式,古老的节日与现代生活方式相结合,不仅让人们保持了对自然和节令变化的敏感,也让传统的养生智慧得以继续传承。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气