中秋赏月与养生的完美结合

中秋节是中国传统节日之一,拥有深厚的历史文化底蕴。这个节日不仅象征着团圆,也与养生有着紧密的关系。从古至今,赏月、食月饼以及其他传统活动,不仅是为了庆祝丰收和团聚,还蕴含着深刻的养生智慧。结合中秋节的节令与文化习俗,可以看出中秋与养生的和谐融合。

农耕与天文起源

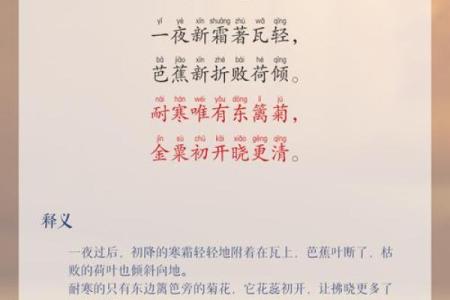

中秋节的起源可以追溯到古代农耕文明与天文学的结合。农耕社会中,人们根据月亮的周期进行农业活动,尤其是与秋季的收获密切相关。秋季是丰收的季节,也是自然界能量最旺盛的时候,因此月亮的变化对于农业生产至关重要。中秋时节,正值秋高气爽的季节,气候干燥而凉爽,是进行养生调养的最佳时机。

从天文角度看,月亮在中秋时节最为圆满,象征着圆满与和谐。中秋赏月不仅是对美好景象的欣赏,也是对自然规律的尊重与理解。古人认为,月亮是阴性之象,代表着安宁与清静,而秋天则是阴气逐渐增长的时节,赏月活动成为了调节身心、顺应天时的文化习惯。

饮食习俗与养生

中秋节的传统饮食习俗中,月饼是最具代表性的美食。月饼不仅口感丰富,而且其形状圆润,象征着团圆与完整。中秋之夜,家人团聚,共同享用月饼,寓意着家庭和睦,事业圆满。而从养生角度来看,月饼的制作讲究食材的选择与搭配。传统的月饼多以五仁、豆沙、莲蓉等为馅料,含有丰富的蛋白质和糖分,适合在秋季食用,有助于滋养脾胃、增强体力。

除了月饼,传统中秋饮食中还有各式应季水果,如柿子、葡萄、桂花等。这些食物不仅富含维生素和矿物质,而且与秋季养生的需要相契合。秋季属金,金对应肺,因此秋季养生的重点是润肺、清燥。柿子、葡萄等水果具有润肺止咳、清热解毒的功效,正好契合秋季干燥的气候特点。

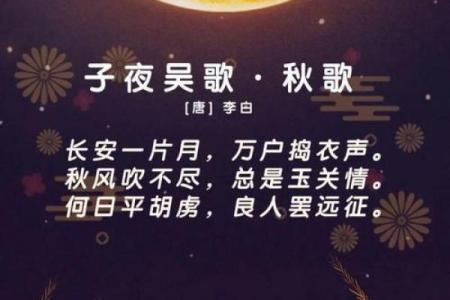

历史案例之一:唐代的赏月与养生

唐代是中国文化的黄金时代,赏月活动在这一时期达到了高潮。据《大元大一统志》记载,唐代宫廷中中秋夜常举行盛大的赏月宴会,诗人们在宴席上吟咏月亮,表达对家庭团聚、社会和谐的美好祝愿。这一时期的赏月活动,不仅仅是视觉上的享受,更是对心灵的调养。许多唐代文人把赏月与养生结合,提倡在秋季夜晚适度出行,感受月光的宁静与清凉,进而达到调节气息、平衡阴阳的效果。

历史案例之二:宋代的月饼与节令养生

宋代是月饼文化的鼎盛时期,月饼的制作工艺和品种不断丰富。根据《宋史》记载,宋代人习惯在中秋夜吃月饼,不仅是为了庆祝节日,更重要的是其在饮食中的养生功能。月饼的甜味和丰富的油脂可以为体内提供足够的能量,尤其是在农忙之后,帮助恢复体力。此时食用月饼,配合中秋的凉爽天气,不仅能满足口腹之欲,还能调节气血,增强体质。

在宋代,月饼常与桂花酒、红枣茶一同食用。桂花酒具有温补脾胃、消食解腻的效果,而红枣茶则有补气养血、润燥养颜的作用。通过这种饮食搭配,宋代人将节令与养生紧密结合,以达到既满足节庆氛围又顾及身体健康的目的。

现代传承与养生理念

如今,中秋节的传统习俗仍然被延续,并且在现代社会中融入了新的养生理念。随着人们生活水平的提高,健康饮食和养生保健越来越受到重视。现代的月饼种类更加丰富,低糖、低脂的月饼逐渐受到欢迎,适合现代人的饮食需求。同时,许多城市在中秋节期间举办赏月活动,结合现代科技和古老的赏月文化,利用月光浴、冥想等方式,帮助人们放松身心,达到养生的效果。

在现代,很多家庭依然会在中秋之夜全家团聚,享受美食与亲情,品味月饼和美酒,感受节日的氛围。这种习惯与传统的饮食养生方法结合,不仅让人们在节庆中感受到文化的传承,更在忙碌的生活中找到一片宁静与平和。

起名大全

最近更新

- 男孩取名字带航字:文化内涵与现代审美的融合

- 顾姓诗意浓的男宝宝名字,好听又有深意的有哪些?

- 如何改变五行格局?十二时辰性格解析,破解性格误区指南

- 2026年03月23日这日子领证是否黄道吉日? 登记结婚能算好日子吗

- 姓华女孩时尚前卫的名字,怎样取更显智慧?

- 2026年03月15日(农历正月廿七)搬家是上上吉时吗? 乔迁搬家能算好日子吗

- 中秋赏月与养生的完美结合

- 文化传承:清明节扫墓与祭祖的历史与现代意义

- 男孩名字用玮字的寓意解析及五行属性说明

- 2026年02月19日(农历正月初三)开业是上上吉时吗? 今日开门做生意好吗

- 妍五行格局误区大揭秘:原来这样改变性格反而更有效

- 2026年04月17日装修是上上吉时吗? 今天装修合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气