重阳节的登高赏菊与古诗中的秋韵

每年的农历九月初九,重阳节便在中国传统文化中占据了独特的地位。这个节日自古以来有着深厚的文化底蕴,它不仅仅是一个普通的节日,更蕴含了丰厚的历史和文化传承。重阳节作为一个重要的节令节日,与秋天的自然景象、农耕文化及古代诗词息息相关,展现了中国人对时令变换、生活态度以及自然之美的深刻理解。

起源:农耕与天文的结合

重阳节的起源,最早可以追溯到古代的农耕文化和天文观测。农历九月初九恰好是秋天的深处,天气逐渐转凉,正是人们开始收获的季节。中国古代的农民有“九月九日,登高望远”的习俗,寓意着祈求丰收与健康。而“九”字在古代的天文学中有特殊的意义,它被视为阳数的极致,具有强烈的生命力和旺盛的生气。因此,重阳节的“重”字,也象征着“阳气再升”,是一种对自然和生命的祝福。

这一节日的形成,除了农业社会的影响,还与古代的天文历法密切相关。古人相信,天文现象会影响地球上的气候和人类的生活,因此他们将此时的节令与登高祈愿相结合,形成了独特的重阳习俗。

传统习俗:饮食与活动

重阳节的习俗丰富多彩,最为人熟知的便是登高和赏菊。登高不仅是重阳节的重要活动之一,也是古代文人寄托情感的方式之一。早在东汉时期,便有文献记载,重阳节是登高的传统节日,这一活动被认为有助于驱邪避灾,保佑一年的健康和平安。尤其是在秋高气爽的季节,登高望远更是成为人们一种放松心情、享受自然美景的方式。

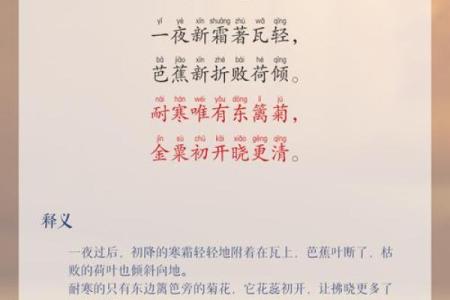

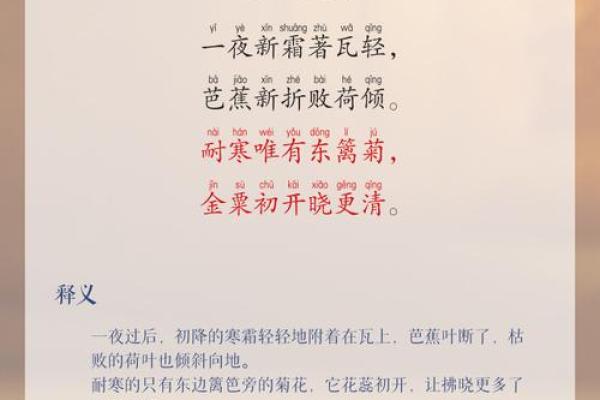

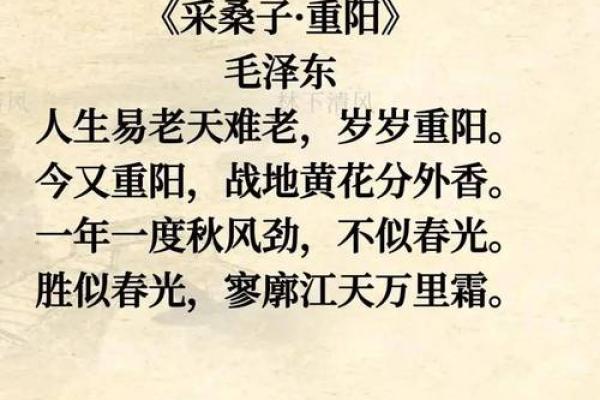

而赏菊则与重阳节有着密切的联系。菊花作为秋天的代表性花卉,不仅具有美丽的姿态,还象征着坚韧与高洁,正如古人所说的“宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。”菊花在重阳节期间的盛开,成为人们寄托志向和精神追求的象征,尤其是在诗词中,菊花常常与秋天的悲凉、坚韧、思乡等情感相联系。

在饮食方面,重阳节有着吃重阳糕的传统,寓意着步步高升。此外,饮用菊花酒也是常见习俗之一。菊花酒不仅有清热解毒的效果,还蕴含着人们对秋天的深刻情感与敬畏。

历史案例:文人寄托情感

在古代文学中,重阳节的登高与菊花常成为文人寄托情感的载体。唐代的诗人王维便在《九月九日忆山东兄弟》中通过对重阳节的描写,表达了他对家乡兄弟的深切思念。诗中通过“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”这一描写,展现了秋天的萧瑟和远离家乡的愁绪,深刻表现了重阳节的情感特征。

另一位文学巨匠,唐代的杜甫,也曾在重阳节期间作诗《登高》。杜甫通过对秋景的描写,传达了自己对于人生、社会以及国家的思考。诗中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”同样展示了秋天的苍凉和诗人内心的沉重,反映出诗人借重阳节寄托个人情感的方式。

文化的延续与创新

进入现代,重阳节的传统习俗虽有所变化,但依然在许多地方得到了保留和创新。在现代社会,许多人将重阳节作为亲情团聚和回忆故土的时刻。登高赏菊的传统被融入到城市的公园和景点中,许多地方还举办了重阳节的菊花展览和登高比赛等活动,这些活动既保留了传统的文化内涵,又增添了现代的娱乐性和互动性。

与此同时,重阳节在现代社会的传承,不仅限于传统的登高和赏菊,许多人还在这一时节举行健身和养生活动,以期达到增强体质、延年益寿的效果。这种现代化的重阳节庆祝方式,不仅让节日焕发新的生命力,也让更多的人感受到这个节日所蕴含的深厚文化意义。

在今天,重阳节的文化不仅在中国得到传承,也逐渐被世界各地的人们所认识。无论是通过文化活动、学术交流,还是通过社交媒体,重阳节的传统精神与文化韵味得到了更广泛的传播与弘扬。

起名大全

最近更新

- 2026年03月14日动土合适吗 今日动土修造好吗

- 金泰熙命运密码:如何破解命理中的暗藏玄机

- 郑姓取有智慧才气的女宝宝名字,这些名字超有内涵

- 和姓明媚灿烂的男宝宝名字,怎么取才够响亮?

- 滑姓取朗朗上口的女宝宝名字,这些名字超有格调

- 贺字取名男孩:结合五行的高分吉祥名字方案

- 揭秘蒙古族传统节日中的牧民生活与农耕智慧

- 2026年03月13日(农历正月廿五)搬家是好日子吗? 乔迁新居有没有问题?

- 早婚误区大揭秘:命运密码与人生轨迹的秘密

- 2026年05月22日乔迁适合吗? 今天入宅是好日子吗?

- 2026年04月13日(农历二月廿六)装修有没有问题? 装潢合不合适?

- 2026年03月25日(农历二月初七)结婚符不符合黄道吉日 今天办婚礼行不行

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气