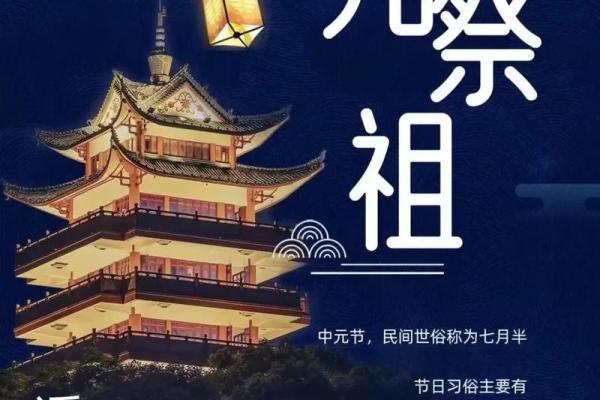

传统文化:祭祖习俗的传承与现代意义

祭祖习俗在中华文化中有着悠久的历史,它不仅是一种敬仰祖先的方式,更是对家族与血脉传承的尊重。通过祭祖,后代得以记住先人的功德,凝聚家族的力量,增进家庭成员之间的情感。随着时代的变迁,祭祖习俗在形式上不断发生变化,但其核心精神始终未曾改变。在现代社会,祭祖不仅具有历史文化意义,也在一定程度上承载着精神寄托和家庭凝聚的作用。

祭祖的起源:农耕与天文的结合

祭祖的起源可追溯至古代农耕文明与天文信仰的结合。农耕社会的生产活动紧密依赖于自然的循环规律,特别是天时的变化对农业生产至关重要。古人通过天文观测来判断农耕时节,并把自然现象与祖先的恩泽紧密联系在一起。例如,夏季的雨水、秋季的丰收,都被认为是祖先庇佑的结果,因此祭祖成为祈求风调雨顺、五谷丰登的重要仪式。

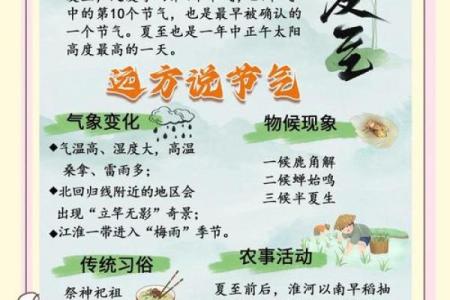

此外,天文也在祭祖中扮演了重要角色。古人对天体运行、星象的变化有着深刻的认识,认为祖先的灵魂与星辰相通,通过祭祖表达对天命的敬畏与对祖先灵魂的祈祷。特别是在重要的节气,如清明、春节等时节,祭祖仪式便应运而生,成为农耕社会的重要节庆活动。

传统祭祖习俗:饮食与活动的安排

祭祖活动通常包括祭品的准备和一系列的仪式活动。祭品的选择尤为讲究,传统上,祭祖的食物应当是丰盛的,体现了对祖先的尊敬和怀念。常见的祭品有猪肉、鸡、鱼、果品等,象征着丰收与富足。食物的种类和数量也常与家族的社会地位和经济条件相关,富贵之家祭品丰盛,而贫困家庭则可能简单一些。

祭祖的仪式也是非常讲究的,通常有着固定的流程。首先,家族成员会在特定的时间和地点,整理祭坛,点燃香火,并在祭品前跪拜,表达对祖先的敬意。在某些地区,祭祖时还会燃放鞭炮,以驱邪避灾,寓意驱逐不幸,保佑家族平安。祭祖不仅仅是简单的仪式,它还具有着家族团结的功能,家族成员齐聚一堂,藉由祭祖这一行为,增进彼此间的情感,传承家庭的精神和文化。

历史案例:东周和清朝的祭祖习俗

在历史上,东周时期的祭祖活动尤其具有代表性。当时,祭祖不仅是家庭内部的事务,更是国家礼制的重要组成部分。周朝礼乐文化中,祭祖仪式有着严格的规范,祭品的选择、仪式的顺序都有着明确规定。周天子每年举行的“祭天祭祖”活动,不仅展示了对先祖的崇敬,也象征着王权的合法性和天命的赐予。通过祭祖,东周社会强化了“天命”与“家族”的关系,祭祖活动具有了政治和社会双重功能。

另一个历史例子来自清朝。在清朝时期,祭祖不仅是对先人的敬仰,也是展示家族文化和经济地位的方式。清朝的祭祖活动大多遵循着严格的礼仪,富裕家庭的祭祖盛大而隆重,体现了家族的社会地位。许多士族家庭甚至会建造专门的祖堂,设立家族祭祖的日程和规矩,确保祭祖活动的传承。

现代祭祖的传承:文化的延续与创新

在现代社会,祭祖的形式虽然发生了很大的变化,但其核心意义依然保留。随着社会的进步,许多人选择在清明节等重要节日,通过线上祭祖平台进行纪念,既方便快捷,又符合现代人忙碌的生活节奏。此外,传统的祭祖活动逐渐向家庭聚会和亲情交流转变,人们在祭祖的同时,也更多地强调与亲人的互动与沟通。

现代祭祖活动更注重精神层面的传承,不仅仅局限于形式上的仪式。人们通过祭祖来表达对家族历史和祖先智慧的尊重,同时也是对家庭凝聚力的一种强化。通过祭祖,后代能够更加深刻地理解家庭文化,继承祖辈的价值观和传统美德。

祭祖习俗作为中华文化的重要组成部分,不仅在历史上起到了凝聚社会和家庭力量的作用,至今依然具有深远的文化意义。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

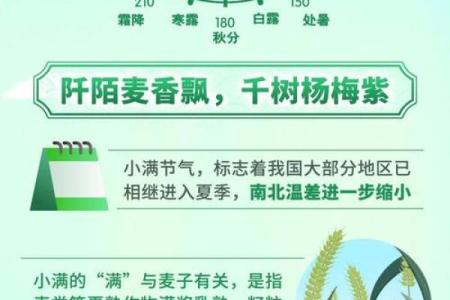

- 节气