赏月吟诗,传承中秋文化的美好祝愿

中秋节作为中国传统的节日之一,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。每年农历八月十五,月圆之夜,家人团聚,赏月吟诗,成为了无数人心中最为温馨的时刻。这个节日不仅仅是一个简单的节庆,它深刻地体现了人们对自然、对家庭、对祖先的敬仰与怀念。

中秋的起源:农耕与天文的结合

中秋节的起源与中国古代的农耕文化密不可分。中国古代的农民依赖天象来安排生产活动,月亮作为“时令”的象征,成为了人们重要的生活指南。农历八月十五的月亮,通常是满月,也是收获季节的中期。这个时节象征着丰收与团圆,人们通过赏月来庆祝丰年,祈求未来的幸福与安康。

同时,月亮在天文学上的重要地位也推动了中秋节的形成。古代天文学家发现,月亮的周期变化与季节变化密切相关,正是基于这一天文现象,才使得中秋节逐渐发展为一个固定的节日。而月亮的圆满则象征着家人团聚和美满的生活,成为了这个节日的核心象征。

传统习俗:饮食与活动

中秋节的传统习俗中,最为人熟知的莫过于吃月饼与赏月。月饼作为中秋的传统食品,其圆形象征着团圆与完整。月饼的起源可以追溯到唐朝,最初的月饼多为祭月之用。随着时代的演变,月饼的种类和口味不断丰富,从传统的豆沙、五仁到如今的莲蓉、冰皮月饼,应有尽有,满足了不同地区和不同口味的需求。

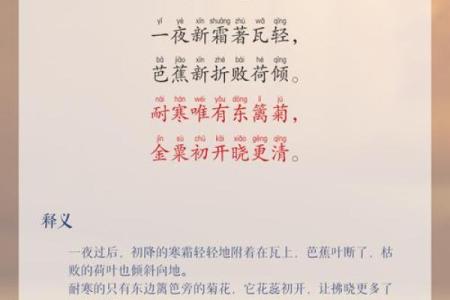

而赏月则是中秋节的另一大传统活动。从古至今,文人雅士在这个特殊的夜晚,都会聚集在庭院中,共同观赏明月,吟咏诗文。古人借月抒怀,赋诗作词,留下了无数美丽的诗句,成为了中秋文化的一部分。李白的《静夜思》、苏轼的《水调歌头》都以月亮为主题,表达了对故乡、对亲人的思念。即使在现代,赏月与吟诗依然是许多人过中秋时的主要活动之一。

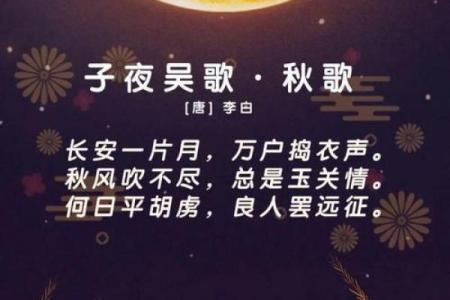

唐代的中秋赏月文化

在唐代,中秋赏月的习俗已逐渐成熟,并开始进入民间。唐代诗人李白在他的诗作中频繁提到月亮,尤其是在《静夜思》中,李白通过月亮表达了对故乡的无尽思念。中秋节的赏月活动,不仅仅是对自然美景的欣赏,更是一种通过诗歌、文化活动表达情感的方式。

唐代的宫廷中秋庆典也充满了文化气息。帝王将军会在中秋之夜举行盛大的赏月宴会,文人和百官共同参与,饮酒赋诗。通过这种活动,不仅仅增强了节日的气氛,也促进了文化的传承与交流。

宋代的月饼与团圆文化

宋代的中秋节庆祝活动更加丰富多彩。月饼在这一时期开始成为家家户户的传统食品。宋代的月饼不仅仅是祭月的祭品,它已经成为了人们团圆和庆祝丰收的重要象征。宋代著名文学家苏轼在《水调歌头·明月几时有》中,深刻表达了对月亮的敬仰与对亲人的思念,这首词至今仍然广为传颂,成为中秋节文化的重要一环。

在宋代,家人团聚、吃月饼、赏明月已成为普遍的风俗。月饼不仅仅是为了满足口腹之欲,更承载着浓浓的亲情与祝福。

中秋节的文化传承与创新

在现代,中秋节依然是中国人最重要的传统节日之一。随着社会的发展与全球化的影响,现代中秋节的庆祝方式也出现了新的变化。虽然现代人依然重视家庭团聚,但在一些大城市,人们更多的是通过网络视频与远方的亲人共享这个特别的夜晚。

此外,现代社会的月饼也发生了许多创新。如今,许多月饼公司推出了低糖、无糖、素食等多样化的月饼,满足了现代人对健康的追求。月饼的文化在不断创新的同时,也未曾改变它所代表的团圆与祝福的核心意义。

通过这些历史的积淀与现代的创新,中秋节不仅仅保留了传统的习俗,也融入了新的时代元素,成为了全球华人共同的文化符号。无论是古代的诗文,还是现代的月饼,都是中秋节文化传承的重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 2026年04月17日装修是上上吉时吗? 今天装修合不合适?

- 2026年03月19日(农历二月初一)安门适合吗? 安装大门是否合适宜?

- 2026年02月18日(农历正月初二)开业合良辰吉时吗? 开门做生意算好日子?

- 想给华姓女孩取温文尔雅的名字,有什么技巧?

- 求推荐鲍姓沉稳大气的女孩名字,意境深远的

- 2026年04月16日(农历二月廿九)装修适合吗? 今日装潢房子好吗

- 2026年05月23日(农历四月初七)是否适宜乔迁? 今日乔迁入宅吉利吗?

- 2026年03月28日(农历二月初十)结婚是否合时宜? 办喜事合不合适?

- 赏月吟诗,传承中秋文化的美好祝愿

- 2026年03月14日(农历正月廿六)是否属于搬家吉日? 今日乔迁新居吉利吗?

- 命运暗藏玄机:八字命理能否揭示未来的选择?

- 探寻放河灯节日的农耕习俗与历史根源

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气