探寻放河灯节日的农耕习俗与历史根源

放河灯作为中国传统节日中的重要文化活动之一,源远流长。它不仅是民众表达对自然神明的敬畏和祈求的方式,还凝聚了深厚的农耕文化和天文智慧。通过回顾其历史起源与传统习俗,我们能更加深入地理解这一节日的意义。

历史起源与农耕文化的联系

放河灯的起源与古代农耕文化密切相关。自农业社会形成以来,人们便开始通过天文现象来指引农业生产,放河灯的习俗也在这一背景下逐渐成形。古代农民高度依赖天象,如季节变换、日月星辰的运行规律来决定播种和收获的时机。在农业生产周期的关键时刻,祭祀活动成为了他们祈求丰收的主要方式。

放河灯最早的记载可以追溯到唐代。当时,农民会在河流或湖泊上放置象征祥瑞的小灯,寄托他们对丰收的祈愿。此举不仅表达了对天神的敬畏,同时也是对自然力量的尊重与合作。放河灯的习俗深刻反映了农民对自然界循环的理解与尊重,尤其是在农忙季节后,放灯活动被视为对大自然的感恩与祈求。

天文现象与节日习俗

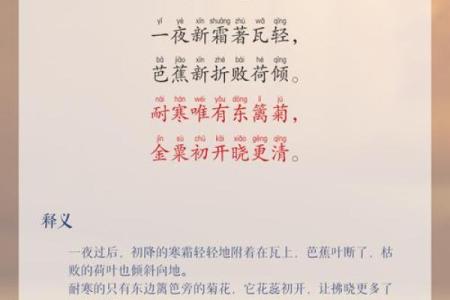

从天文角度来看,放河灯节日的时间通常与某些特殊的天文现象如满月或太阳直射点的变化相对应。这一时间点往往标志着农耕季节的交替,是农民们检验天时与自然规律的时刻。例如,冬至和夏至这两个节气的变化,往往是放河灯的高潮时刻。

以《周礼》中的天文观测记载为例,古人利用天文观察来确定农业活动的最佳时机,放河灯不仅仅是一个节庆活动,更是一种通过天文与农耕节律相结合的社会仪式。在这些活动中,放灯的形式、内容与时间安排,都依赖于天文现象的指导。每年农历七月十五的“中元节”便是最典型的放河灯时刻,民众通过河灯寄托对先人的思念,并祈求未来一年的丰收。

传统习俗:饮食与活动

在传统习俗中,放河灯不仅仅是单纯的灯火仪式,还伴随了丰富的饮食文化和社交活动。在放灯的同时,家家户户会准备丰盛的祭品,如粽子、月饼、豆腐等,这些食物不仅有着丰富的象征意义,还在传统节日中扮演着连接神灵与人间的角色。尤其是在中秋和元宵时节,亲朋好友会聚集在一起,共享节日美食,增进彼此的感情。

而在活动方面,放河灯常常与歌舞、民俗表演等娱乐活动相结合。这些活动不仅丰富了节日的形式,也使得人们在忙碌的农耕生活中找到了与亲朋共度的欢乐时光。此外,放河灯作为一个集体参与的活动,体现了农村社区的凝聚力和协作精神。

历史案例:清代的节日习俗

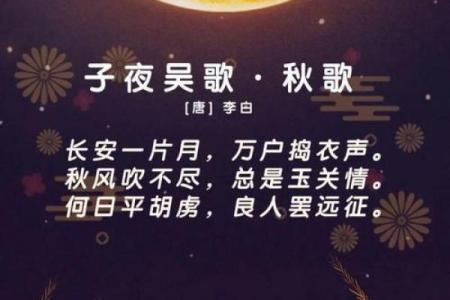

清代是放河灯习俗得到广泛传承与发展的时期。清代的放河灯活动形式多样,特别是在农历的七月十五中元节,几乎所有河流湖泊都会见到成千上万盏灯漂浮在水面上。这个时期,放河灯已经成为一种全民性的习俗,除了当地的祭祀活动外,文人也常常参与其中,创作诗词来纪念这一节日。

有记载称,乾隆年间,某地举行盛大的放河灯庆典,许多文人雅士聚集在一起,举行诗词、书画交流活动,河灯成为了这一文化交流的重要背景。通过这种方式,放河灯不仅加强了地方文化的传播,也促进了不同阶层之间的交流与合作。

放河灯的当代意义

今天,放河灯仍然是许多地区庆祝传统节日的重要活动之一。在现代社会,放河灯的活动已经从一个简单的宗教或农耕仪式,发展成了一个充满文化和情感交流的节庆活动。例如,在现代的“河灯节”中,许多城市通过灯光秀、文艺表演等形式,吸引了大量的游客和当地居民参与。现代的放河灯活动虽然与古时的农耕文化有所不同,但它依然保留了那份对自然、对生命、对历史的敬畏与追思。

放河灯作为一个古老的节日习俗,不仅展现了中国传统的农耕智慧与天文知识,还反映了人们在现代社会对文化传承与历史记忆的重视。

起名大全

最近更新

- 男孩取名字带航字:文化内涵与现代审美的融合

- 顾姓诗意浓的男宝宝名字,好听又有深意的有哪些?

- 如何改变五行格局?十二时辰性格解析,破解性格误区指南

- 2026年03月23日这日子领证是否黄道吉日? 登记结婚能算好日子吗

- 姓华女孩时尚前卫的名字,怎样取更显智慧?

- 2026年03月15日(农历正月廿七)搬家是上上吉时吗? 乔迁搬家能算好日子吗

- 中秋赏月与养生的完美结合

- 文化传承:清明节扫墓与祭祖的历史与现代意义

- 男孩名字用玮字的寓意解析及五行属性说明

- 2026年02月19日(农历正月初三)开业是上上吉时吗? 今日开门做生意好吗

- 妍五行格局误区大揭秘:原来这样改变性格反而更有效

- 2026年04月17日装修是上上吉时吗? 今天装修合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气