冬至节气与食补养生的传统智慧

冬至是二十四节气中最为重要的一个,标志着阳气开始回升,寒冷进入最为严峻的时期。根据天文学的规律,冬至是太阳直射地球的南回归线时,白昼最短、黑夜最长的时刻。从古代农耕文明的角度来看,冬至不仅是自然界变化的象征,也影响着人们的生产和生活方式,特别是在饮食和养生方面,形成了许多传承至今的传统智慧。

冬至的天文起源与农耕文化

在古代中国,冬至节气的起源与天文密切相关。冬至标志着太阳直射南回归线,白昼最短,意味着阴气达到顶峰。从此以后,阳气逐渐回升,白昼逐渐延长,天气也会逐渐变得温暖。对于农耕社会来说,冬至是一年中最重要的时刻之一,它象征着阴阳的交替和新一轮农业周期的开始。

中国古代农民通过天文观测,知道冬至之后天气将会逐渐回暖,从而为来年春耕播种做好准备。因此,冬至也成为了人们调节生物节律、进行食补和养生的最佳时机。这一时期,阳气虽未完全恢复,但开始有了回升的趋势,人体的调养尤为重要。传统的食补与养生理念,正是基于这一天文规律和农耕文化的需求,逐渐形成了冬至节气的传统习俗。

古代冬至的饮食习俗

在传统习俗中,冬至饮食非常讲究,以助阳气恢复、强身健体为目的。古籍中记载,冬至时节食物要偏温补,以增强身体的抗寒能力。《黄帝内经》中提到:“冬至养阴,春夏养阳”,即冬至时节应注重养阴,储备阳气,帮助身体度过寒冷的冬季。

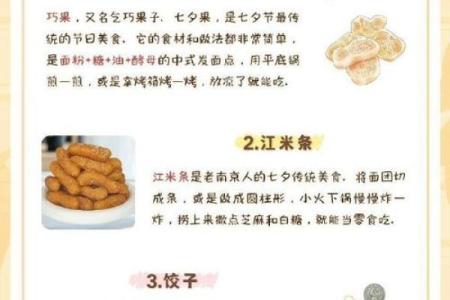

冬至最具代表性的食物之一是饺子,特别是在北方地区。据说,吃饺子能够“驱寒保暖”,这与其形状像耳朵有关,古人认为耳朵是身体的“阳气”所在,吃饺子能保护阳气免受寒气侵袭。在南方地区,冬至常见的食物则是汤圆,象征着团圆与温暖,具有滋补身体、安抚心灵的作用。

此外,冬至时节还会食用滋补类食品,如羊肉、鸡汤等,这些食物可以帮助身体御寒,补充能量。而在一些地区,还有以五谷杂粮、红枣、桂圆等为主要食材的粥品,它们有着滋阴养血、安神助眠的效果,有助于调养脾胃,增强体力。

历史案例:汉代的冬至养生

在汉代,冬至节气已经成为了重要的节令之一,王朝的统治者非常重视冬至时节的养生。《史记·周本纪》中记载,汉高祖刘邦在冬至时节会特别注重膳食调养,提倡以食物补充阳气,并且大力推崇食用羊肉、狗肉、牛肉等具有高能量、易消化的食物。可以看出,早在汉代,冬至节气的饮食与养生已经有了明确的规范,这一习惯持续影响了后代的饮食文化。

历史案例:宋代的冬至祭祖习俗

在宋代,冬至不仅是饮食调养的时节,也是祭祖和家庭团聚的时刻。《宋史》记载,宋朝时期,冬至节气是祭祖的日子,许多家庭都会在这一天举行祭祖仪式。祭祖的同时,家庭成员会共同享用冬至的传统美食,以此表达对祖先的敬意和家族的团结。

这一习俗至今在一些地方仍然传承下来,尤其在江南一带,冬至成为了家族团聚的日子,人们聚在一起,共享美食,传递着亲情与传统。

冬至节气与健康养生

在现代,随着生活水平的提高和养生观念的普及,冬至时节的食补养生习俗得到了更加广泛的传承和发展。现代人不再单纯依赖传统食物的调养,更注重科学的膳食结构与营养搭配。例如,越来越多的人在冬至时会选择吃一些富含维生素D和钙质的食物,如鱼类、奶制品和豆制品,这些食物有助于提高免疫力,促进骨骼健康。

此外,现代人也更加注重冬季的运动养生,冬至时节,许多人会选择适度的运动来增强体质,如太极、瑜伽等,以调整体内的阴阳平衡,达到更好的养生效果。

这一切,都体现了冬至节气所蕴含的深厚文化底蕴和养生智慧,虽然时代变迁,但与自然界的契合与身体健康的关注始终未变。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气