春分养生与农耕智慧:传统节日背后的天文与习俗

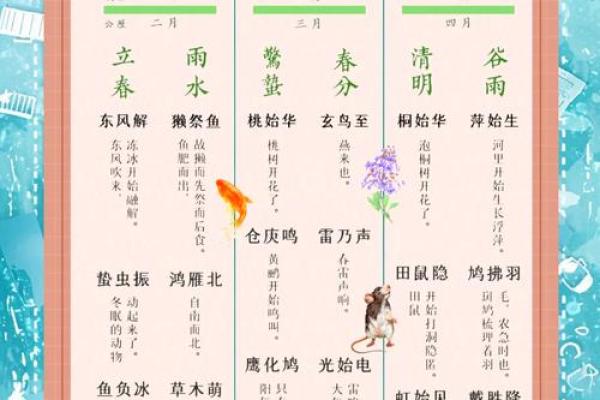

春分是二十四节气中的第四个节气,标志着春季的中点。春分这一节气不仅具有重要的天文意义,还蕴含着丰富的农耕智慧和传统习俗。在古代社会,春分与农耕活动紧密相连,它的到来提醒人们调整作息、调整饮食、适时开展春耕生产。这一天的气候变化与自然规律,都在传统文化和生活方式中留下了深刻的印记。

春分的天文与农耕起源

春分的天文特点主要表现为昼夜平分,太阳直射赤道,全球各地的白昼时间几乎相等。在古代,人们依据天象和节气变化来指导农业活动。在农耕社会,春分的到来意味着寒冷的冬季逐渐过去,气温回升,万物复苏,是春耕的最佳时机。因此,春分被视为一个重要的农业节令。

在中国传统文化中,春分标志着春耕的全面展开。农民会根据春分节气的变化调整播种时间,确保作物能够在最适宜的时节生长。例如,春分时节是小麦和油菜的播种期,也是春季重要的农事活动之一。按照古代的农耕智慧,春分时节的气候特点适合播种夏季的作物,为夏季丰收打下基础。

春分的传统习俗与饮食

春分节气除了是农事活动的关键节点外,还有着丰富的传统习俗和饮食文化。自古以来,春分节气便有“春分吃春菜”的说法。此时,大地回春,许多新鲜的时令蔬菜开始丰收。春分时节,人们常常食用春笋、春菜等具有生发性质的食物,目的是借助这些新鲜蔬菜滋养身体,适应季节变化,保持健康。

另外,春分还有“春分蛋”的传统习俗。相传,春分这一天,人们通过将鸡蛋竖立在地面上,借助节气的平衡特性,使鸡蛋能够稳稳地立在地上。这一习俗象征着春天的平衡与和谐,也体现了人们对自然规律的崇敬与模仿。

在一些地方,还有“春分踏青”的传统活动,春分这一天,民众会外出郊游,踏青赏花,享受大自然的美好。踏青不仅能舒展身体,放松心情,还能增加与自然的亲密接触,有助于身心健康。这个习俗至今在一些地方仍然盛行,成为春分节气的一个独特标志。

历史案例:东汉时期的春分与农事

东汉时期,农业生产对国家经济至关重要,农民的春耕习俗与节气紧密相关。东汉的农书《齐民要术》详细记载了春分时节的农耕技巧,强调了春分时节的播种规律。在这个节气里,农书建议农民要根据气温和土壤湿度来决定播种的时间,以确保作物能够顺利生长。此时,小麦、油菜等作物的播种都要按照春分节气的变化进行,体现了古人对自然规律的精准把握。

历史案例:宋代的春分养生

宋代是中国历史上一个文化繁荣的时期,医学与养生文化发展迅速。在宋代的《本草纲目》中,春分时节的养生之道被详细描述。书中指出,春分时节,气候变化较大,早晚温差较大,人体容易受到影响。此时,养生应注重“顺时而养”,适量增加温暖的食物,避免过度暴露于寒冷的天气中,同时应保持作息规律,增强体质。

春分养生的重点在于调和阴阳,保持身体的平衡。通过合理的饮食和适度的运动,宋代人注重借助春分节气调整身体状态,以应对春季气候带来的变化。这些养生智慧不仅是古代的传统,也对现代人有着重要的启示。

春分与养生的结合

在现代社会,春分的养生智慧依旧得到传承和应用。尤其在城市生活中,人们依然通过调整饮食和生活习惯来适应春分时节的气候变化。现代的养生理念强调顺应季节的变化,春分时节适合食用温和、富含营养的食物,如春笋、绿叶蔬菜等。此外,现代人还注重在春分时节进行户外活动,保持与自然的亲密接触,增强身体免疫力。

总的来说,春分这一节气不仅是农耕社会的重要节点,也在天文、养生和生活习惯中占据着重要地位。它的起源与传统习俗、养生文化紧密相连,至今仍在现代社会中得到广泛传承与应用。

起名大全

最近更新

- 今日是盖屋吉日吗 2025年9月21日盖屋可不可以

- 2025年9月27日几点店铺开业最好 店铺开业几点几分是吉时

- 政字五行属什么?男孩取名的属性优势与文化内涵

- 今日是疏通下水道吉日吗 2025年9月25日疏通下水道好吗

- 2025年9月27日几点回故乡最好 回故乡几点几分是吉时

- 反而桃花运不好?你忽视的命理误区大揭秘

- 今日是盖楼施工吉日吗 2025年9月27日当日盖楼施工有没有讲究

- 2025年9月27日几点开业吉利 开业几点是吉时

- 今日是男方提亲吉日吗 2025年9月22日是适合男方提亲最佳的吉日吗

- 2025年9月27日几点上香祈福最合适 上香祈福几点是吉时

- 2025年11月01日装修选的是良辰吉时吗? 装修开工能算好日子吗

- 今日是珠宝开光仪式吉日吗 2025年9月24日珠宝开光仪式合适吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气