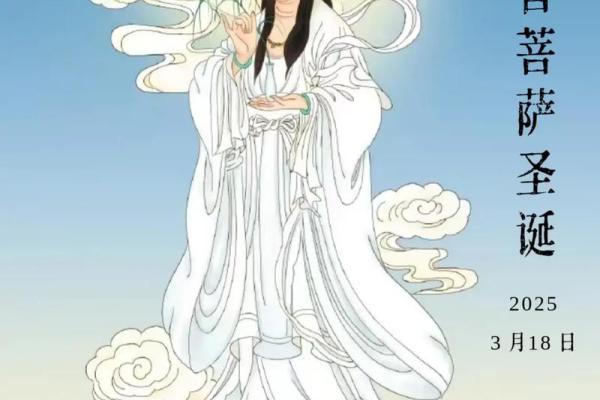

探索观世音菩萨节日中的传统习俗与文化传承

观世音菩萨,是大乘佛教中的一位重要菩萨,尤其在中国文化中有着广泛的信仰与崇敬。每年农历四月十九日,是观世音菩萨的生日,佛教徒和信众通过不同的习俗来纪念这一天。观世音菩萨节的庆祝活动不仅承载着浓厚的宗教意味,也映射出中华传统文化中的哲学思想与生活智慧。

起源与历史背景

观世音菩萨节的起源与农耕文化和天文现象紧密相关。在古代中国,节气和农耕周期常常与宗教和文化活动相结合。农历四月十九日,正是春夏交替之际,农忙开始,人民心中祈求风调雨顺,五谷丰登。观世音菩萨作为“慈悲大士”,其形象和教义深受农民喜爱,因为她的“救苦救难”精神被广泛认为能够带来安宁与好运。因此,四月十九日的庆祝活动,不仅是为了纪念观世音菩萨的降生,也在这一时节契合了人们对自然界和生命力的崇敬与祝愿。

古代中国的天文知识也与这个节日的日期有密切关系。传统的节日往往与天体运行相关,四月十九日的庆祝活动,可能与天象的变化和季节的交替密切相关,象征着大自然的更新与转变。在这样的背景下,节日的庆祝不仅仅是对观世音菩萨的敬仰,更是对宇宙与自然法则的一种表达。

传统习俗:饮食与活动

观世音菩萨节的传统习俗丰富多样,特别是在饮食和活动方面有着显著的地方特色。在这个节日里,信众常常会做一些祭拜活动,供奉观世音菩萨的香火和水果,以表达敬仰和祈愿。祭品中常见的有水果、糕点以及象征吉祥的香花。传统上,信徒们会在寺庙或家中设立香火桌,摆放鲜花和水果,焚香祈福,许下心愿。

此外,观世音菩萨节期间,人们也常常参与一些慈善活动,这体现了菩萨“普度众生”的精神。例如,送饭、送水、救济贫苦等,这些活动承载了深厚的社会关怀和集体主义精神。人们通过这些行为,向他人传播爱与希望,进一步增强了社会的和谐与温暖。

对于饮食方面,观世音菩萨节期间,许多地方会特别准备素食,这既符合佛教教义的禁忌,也寓意着纯净与无欲的心境。传统的素食如素饺子、素菜、果仁糕点等常常成为祭祀活动中不可缺少的部分,表达了人们对菩萨的崇敬以及对自然恩赐的感恩。

历史案例:观音菩萨的庙会与民间信仰

历史上,观世音菩萨庙会作为一种重要的民间宗教活动,已经有了数百年的传统。在明清时期,观音庙会通常是盛大而隆重的,信众们会在庙会期间聚集,进行祈愿、拜祭与祝福。在这些庙会中,除了传统的祭拜活动,还有戏曲表演、文艺演出等娱乐节目,这些活动不仅让信众感受到宗教的庄严,也让节日的气氛更为热烈。

另一个历史案例来自唐代。唐朝时期,观音菩萨的信仰广泛传播,尤其是在民间流传甚广。当时,许多地方都会在观世音菩萨节期间举行盛大的集市、庙会和游行等活动,庙会上的人们共同参与,表达对菩萨的尊敬与感恩,这些活动逐渐成为地方传统,并对后世产生深远影响。

公益活动与精神传递

进入现代社会,虽然观世音菩萨节的庆祝活动形式有所变化,但其核心精神并未改变。现代的观世音菩萨节,不仅是宗教活动,也是一次弘扬慈悲与助人的公益活动。在许多城市,尤其是在佛教文化较为浓厚的地区,观世音菩萨节期间,信众们会发起多种形式的慈善活动,如为贫困家庭捐赠物资、为孤寡老人提供帮助、开展环保志愿活动等。现代的传承形式不仅保留了传统的祭祀与敬仰,还将“普度众生”的精神融入到了现实生活中的公益事业。

通过这些活动,观世音菩萨节的文化不仅得到了弘扬,而且与当代社会的价值观念相契合,推动了现代社会中人们对他人和社会的关注与关怀。在现代都市中,节日的意义更多地体现为一种精神的延续与爱的传递,表现出更加平易近人和贴近社会实际的形式。

起名大全

最近更新

- 2025年9月27日几点制作寿材吉利 制作寿材几点几分是吉时

- 今日是病人看望吉日吗 2025年9月27日病人看望吉利吗

- 2025年10月19日(农历八月廿八)是否适宜开业? 营业合适吗?

- 2025年9月27日几点烧香祈福最合适 烧香祈福几点是吉时

- 今日是盖房施工吉日吗 2025年9月25日盖房施工能吗

- 张嘉倪八字解读:如何改变命运?她的命理中竟藏有这些颠覆性真相

- 2025年9月27日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 今日是疗病吉日吗 2025年9月27日疗病吉利吗

- 2025年9月27日几时香炉安放最好 香炉安放吉时查询

- 今日是盟定婚姻吉日吗 2025年9月22日盟定婚姻当天可不可以

- 彝族吃苦节:农耕生活中的节令仪式与养生智慧

- 2025年9月27日几点桥梁建造最合适 桥梁建造吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气