探究三月三号:一个充满文化与养生的传统节日

三月三号,是中国传统的节日之一,源远流长,富含文化内涵和养生智慧。这个节日不仅仅是一个普通的日子,它与农耕文化、天文现象有着深刻的联系,同时也是一种弘扬民族传统的方式。三月三号的起源和习俗,有着深厚的历史背景,经过代代相传,依然在现代社会中得到广泛的传承和弘扬。

三月三的起源

三月三号的起源可以追溯到古代农耕文化和天文现象的结合。根据历史记载,三月三号是“上巳节”,最早与古代的天文观测和春季祭祀活动有关。农耕社会中,春天是播种的季节,三月三这个时间点正好是春耕的重要时刻。因此,古人通过祭祀自然神灵,祈求丰收。除此之外,三月三也与天文现象中的“春分”有所关联,春分时节,昼夜平分,象征着天地平衡,人们通过此时的庆祝活动,祈求一年的安康。

此外,三月三号也与古代的“上巳节”紧密相关。在古代,上巳节是民间举行的一项重要节日,人们通过洗涤心身,进行驱邪祈福的活动,以期迎接一个健康和平安的春天。

传统习俗

在传统习俗上,三月三号的饮食和活动习惯也是节日文化的重要组成部分。每到三月三,人们会做上一道传统的食品——“三月饼”或“粽子”。这些食品多为糯米制成,象征着丰收和圆满,通常还会配以水果、酒类一起食用,寓意着家人团圆、五谷丰登。

在活动上,三月三号常有郊游和踏青的传统。尤其是在古代,人们常常会组织春游,参加各类娱乐活动。活动中,不仅有娱乐性,更多的是通过集体的活动来增强人与人之间的联系,增进身体健康。如今,现代的三月三节日活动不仅仅局限于这些传统的形式,还结合了现代的文化艺术形式,增加了更多的娱乐性和多样性,如春季的音乐会、舞蹈表演等。

屈原与三月三

三月三号的节日文化,历史上最著名的传说之一便是屈原的故事。屈原,楚国的诗人,他生前深受国君的宠爱,但却因屡遭朝廷的排挤而心情沉郁。据史料记载,屈原在三月三的某一天,投江自尽以表达对国家的忠诚和对时局的不满。屈原的事迹引起了广泛的社会反响,民间百姓为了纪念他,便有了端午节的由来。而三月三号作为一个春季的重要节日,也成为了人们祭奠屈原的时刻,逐渐与节日的庆祝活动结合,形成了独特的文化象征。

三月三的养生智慧

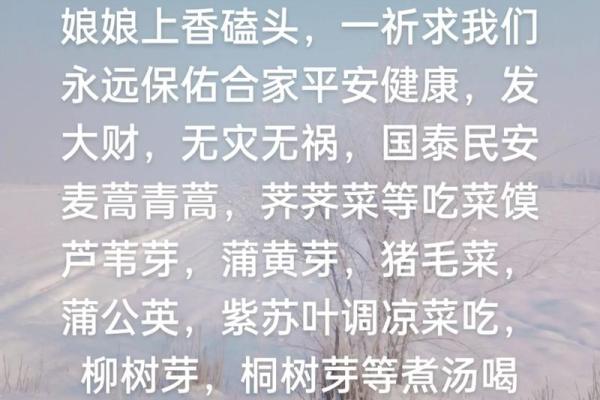

三月三号不仅仅是一个祭祀、庆祝的节日,也充满了养生智慧。在古代,人们通过三月三的各种习俗来增强体质,保持身体健康。三月三是春天的开始,春季是万物复苏的季节,气候变化较大,容易引发一些健康问题。因此,古人通过踏青、洗浴、食用一些具有保健作用的食物,来帮助人体更好地适应季节的变化。如三月三食用的“春饼”便含有多种养生的材料,能够帮助补充人体所需的营养,并在季节变化时增强免疫力。

三月三的文化活化

在现代社会,三月三号依然是一个重要的节日,并且经历了多方面的文化活化与传承。随着社会的发展,三月三节日的庆祝活动不再局限于传统的饮食和祭祀,而是融入了现代生活的元素。在一些地方,三月三会举办丰富多彩的文化活动,如歌舞表演、体育赛事等,尤其是在一些有浓厚历史文化背景的地方,三月三的传统节日成为了吸引游客、传承文化的重要载体。与此同时,随着人们生活水平的提高,健康意识的增强,三月三号的养生理念也逐渐得到了更多人的认同。许多健康讲座、养生活动都会在这一天举行,推广古代的养生智慧,使人们不仅仅体验传统文化,也能感受到来自节日的身体健康。

这个充满文化和养生智慧的传统节日,不仅让我们感受到历史的深厚,也让我们在现代社会中体会到节日带来的身心愉悦。

起名大全

最近更新

- 2026年03月09日(农历正月廿一)是否符合提车吉日? 今日提车买车有问题吗?

- 姓殷豁达开朗的男宝宝名字,如何取才显聪慧?

- 2026年04月01日领证吉利吗? 今日领证结婚好吗

- 2026年04月06日(农历二月十九)订婚有没有问题? 今日定亲好吗

- 靖字女孩名字:属性属火/木等的能量场构建技巧

- 璐字取名女孩寓意:从字义看个人修养与品格象征

- 2026年04月05日(农历二月十八)是否宜结婚? 今日办婚礼有没有问题?

- 2026年04月05日订婚是好日子吗? 今天订婚结婚合不合适?

- 马伊琍的八字揭秘:隐藏的命运密码竟是这个

- 布字五行属什么?男孩取带布字的名字好吗

- 清明节祭祖习俗与生命的延续

- 2026年03月22日是否符合动土吉日? 今日动土建房能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气