小年:从农耕到民俗,小年节日的文化演变

小年作为中国传统节日之一,源远流长,承载着浓厚的农耕文化与民俗风情。这个节日不仅标志着春节的开始,也是辞旧迎新的重要时刻。从农耕时代到现代,小年经历了深刻的文化演变,逐渐融入到人民的日常生活中,成为了一个充满欢乐和祝福的节日。

小年的起源:农耕与天文的结合

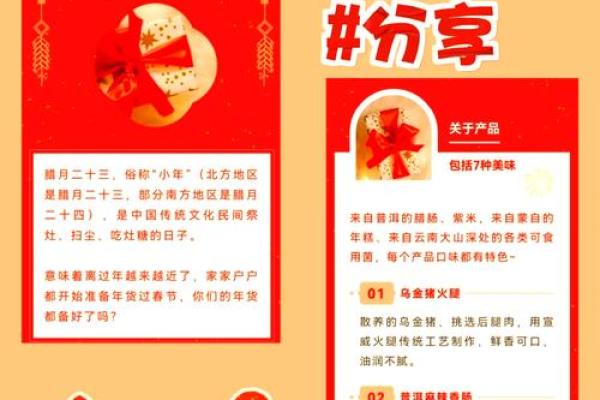

小年的起源,可以追溯到中国古代的农耕文明。自古农民便有按照天文和节气来安排农事的传统,小年便是这种农耕文化的一部分。小年通常是在农历腊月二十三或二十四日,距离春节还有十天左右。这个时节,天气寒冷,农民已经完成了大部分的收割和秋冬耕作任务,开始进入休息和准备来年春耕的阶段。

在古代,中国的农耕社会非常依赖天文现象来安排农业生产。例如,二十四节气便是根据太阳的运动和天文规律来划分的。在这个时节,气温逐渐回暖,意味着春天即将到来,象征着新的农耕周期的开始。小年因此成为了对即将到来的春耕的一种预示,同时也是人们告别寒冷、迎接春天的时刻。

传统习俗:饮食与活动的多样性

随着时间的推移,小年的庆祝方式逐渐丰富,尤其是在饮食和活动方面,形成了独特的传统。每年小年时,家家户户会进行一系列的准备工作,为春节的到来做足准备。

其中,吃饺子和糖瓜是小年期间最具代表性的传统食品之一。饺子,寓意着辞旧迎新、团圆和财富。而糖瓜则有着驱邪避灾的作用,尤其在北方地区尤为盛行。此外,小年期间的扫尘活动,也是一个重要的习俗。古人认为,扫尘可以清除家中的晦气和不祥之物,迎接新的一年。因此,家家户户都会打扫卫生,尤其是厨房和灶台。灶神的祭祀活动也是小年不可或缺的一部分,祭灶意味着送灶神回天庭,祈求来年家运兴旺、五谷丰登。

东汉时期的小年习俗

小年的传统习俗在中国历史上有着悠久的历史。东汉时期,小年已经成为了一个具有广泛影响的节日。据《后汉书》记载,东汉时期,农民在腊月二十三这一天开始祭拜灶神,祭祀活动不仅有着强烈的宗教性质,同时也是农耕社会的民间活动之一。此时,人们会举行集体活动,共同祈求丰收和安康。通过这一习俗,古代的农民不仅传承了祭灶的传统,也通过饮食、活动等形式来祝福自己和家人迎接新的一年。

唐宋时期的小年文化

唐宋时期,小年作为春节的前奏,已逐渐发展成为民间重要的节日。这个时期的小年,开始融入了更多的文人文化与民间信仰。例如,唐代的诗人白居易曾在诗中提到小年时的家庭聚会与祭灶活动,并且强调了节日中对灶神的崇拜。这一时期的小年不仅是农民的节日,也成为了士大夫阶层共同参与的民俗活动,具有了浓厚的社会文化意义。同时,宋代的节令习俗中,小年时的吃食、饮宴和玩乐逐渐丰富,成为了中华饮食文化中的一部分。

小年的变迁与创新

到了现代,小年的文化传承有了更多的创新与演变。随着社会的发展,传统的农耕生活逐渐远离人们的日常生活,但小年的庆祝方式依然没有改变,反而通过现代化的手段进行了传承与创新。例如,现代都市中的年轻人,虽然不再参与繁重的农耕劳作,但依然会通过家庭聚会、祭灶等形式来传承小年的传统。尤其是一些大城市中,祭灶和扫尘活动被许多家庭视为春节准备的一部分,成为了表达家庭温情和团聚的时刻。

此外,随着文化全球化的进程,越来越多的地方将小年作为展示本土文化的一个平台。例如,一些地区会举办小年庙会,展示传统的手工艺和地方美食,让更多人了解并参与到这一节日的庆祝中。通过这些活动,小年不仅仅是中国传统文化的体现,更成为了当代人和传统之间的纽带。

小年的历史演变,见证了中国传统节日的多样性与延续性。通过对农耕文化的传承与创新,小年不仅仅是一个传统节日,更是中华文化的象征之一。

起名大全

最近更新

- 专家说法:郑爽与杨洋命理深藏玄机,如何从中寻找逆袭的机会

- 各国节日中的农耕文化与社会发展

- 八字命理中的暗藏玄机,能揭示你的人生方向

- 2026年02月25日(农历正月初九)这日子开业旺不旺? 今日开市做生意能算好日子吗

- 田姓男孩气宇不凡的名字,这些名字格调满满

- 如何改变命运密码:命理师沈揭开你命运背后的暗藏玄机

- 好字男孩取名寓意:从历史典故看字义传承

- 男孩名字用民字的五行平衡与寓意美好解析

- 妙字五行属什么?女孩用妙字取名的寓意解析

- 2026年03月30日(农历二月十二)领证是黄道吉日不? 登记结婚能算好日子吗

- 2026年04月21日(农历三月初五)装修算不算好日子? 今日装潢房子好吗

- 2026年04月04日是否符合安门吉日? 今日安门好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气