端午节:传统节令中的养生智慧与现代应用

端午节作为中国传统节令之一,具有丰富的文化内涵和独特的养生智慧。它不仅是一个纪念历史人物的节日,也在农业社会中与天文现象、节令变化紧密相关。通过分析其起源、传统习俗以及现代应用,可以更好地理解端午节在古今中所传递的养生智慧。

端午节的起源:农耕与天文结合

端午节的起源与中国古代的农耕文化密切相关。农历五月初五正值夏季的开始,天气炎热,湿气较重,农田中的虫害、疾病也在这个时期更为猖獗。为了应对自然界的挑战,古人通过节令来调节人体的生理状态,确保农业生产的顺利进行。因此,端午节不仅是为了纪念屈原,更与农业生产的保护和人们的健康息息相关。

天文方面,五月初五正值夏至前后,这时太阳的直射角度最大,气温上升,阳气最为旺盛。古人认为此时人体阳气最旺,容易受到外界邪气的侵扰,因此需要通过各种方法加强身体的免疫力,以抵抗病邪。

传统习俗:饮食与活动的养生智慧

端午节的传统习俗包括吃粽子、赛龙舟、挂艾草、佩香囊等,这些习俗背后蕴含着深厚的养生智慧。

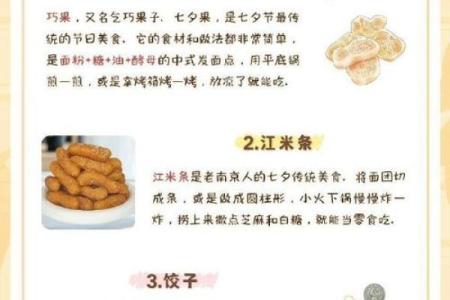

粽子作为端午节的传统食品,原本是为了纪念屈原而包裹成的,后逐渐演变为一种具有清热解毒、养生保健功能的食物。传统粽子大多以糯米为主料,加入不同的配料如豆沙、红枣、咸蛋等,具有丰富的营养成分。而糯米和豆类搭配,不仅能增强人体的抵抗力,还能帮助消化系统的调节。

赛龙舟是端午节的另一项重要活动,它源于古人对屈原的纪念,并且作为一项强度较高的水上竞技活动,龙舟比赛能有效促进体力锻炼,增强心肺功能。通过这样的活动,古人不仅在娱乐中锻炼身体,还能借此调节身心,增强免疫力。

在端午节期间,佩戴香囊、挂艾草是常见的传统习惯。香囊内常加入驱邪草药,如薄荷、艾草等,这些植物具有抗菌、驱虫的效果。艾草则被认为具有散寒祛湿的作用,在这一季节尤为适宜。佩戴这些香囊和艾草,不仅有传统的辟邪功能,也有助于调节体内的湿气,保持身体的健康。

历史案例:传统养生与端午节的结合

第一个案例可以追溯到东汉时期的《黄帝内经》,这本书中详细记录了中国古代对节令变化与健康管理的理解。书中提到,在五行理论中,五月属于火的元素,代表阳气最盛。此时,人体需要通过饮食、运动来调节阳气,避免过度的消耗。因此,端午节的饮食习惯和活动方式恰好与这一理论相契合。古人选择了通过赛龙舟这种强身健体的活动,以及食用粽子等补充能量的食品,来保持身体的平衡。

第二个案例则源于唐代的《本草纲目》。李时珍在这本书中提到,端午节时,气候炎热,湿气最重,因此应选择具有清热解毒功能的食物,如粽子中使用的龙眼、枣等。龙舟赛作为强度较大的运动,能够刺激人体的新陈代谢,排除体内的湿气和毒素。李时珍也在书中推荐了端午节期间的养生方式,强调通过合理的饮食与锻炼来提升免疫力。

从古至今的养生理念

现代社会中,虽然科技进步,但端午节的养生智慧依然有着重要的应用价值。如今的端午节,不仅是中国的传统节日,也是全球华人共同的文化符号。在快节奏的现代生活中,越来越多人开始意识到节令对健康的重要性,尤其是夏季的养生调理。

现代人通过回归传统饮食,选择低脂、低糖、高蛋白的粽子,加入更多的时令食材,如新鲜水果和蔬菜,来提升食物的营养价值。而赛龙舟也不再仅仅是历史的纪念,它已经成为一种大众健身活动,尤其在城市中,不少人参与到端午节的龙舟赛事中,借此增强身体素质和团队合作精神。

端午节不仅承载着悠久的历史,还在现代生活中焕发出新的活力,成为了促进身体健康、增强体质的重要节令。

起名大全

最近更新

- 揭秘生辰八字:五行格局如何影响你的性格解析

- 2026年05月31日(农历四月十五)乔迁趋吉避凶了吗? 今日乔迁入宅好吗

- 2026年05月30日(农历四月十四)是否是乔迁吉日 乔迁入宅吉日宜忌查询

- 2026年04月03日安门趋吉避凶了吗? 今天安门合不合适?

- 2026年04月02日安门是良辰吉时吗? 今天安装入户门合不合适?

- 女孩名字带峡字:小名/大名的寓意连贯性设计

- 2026年04月04日(农历二月十七)订婚可不可以? 今天定下婚约合不合适?

- 2026年04月03日订婚能算好日子吗? 这日子定亲好吗

- 2026年04月02日订婚行不行 今天定下亲事是好日子吗?

- 姓李清新淡雅的男孩名字,如何取才显俊逸?

- 陶姓温婉娴静的女宝宝名字,这些名字超有格调

- 姓杜女孩别出心裁的名字,怎样取更有艺术感?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气