元宵节与农耕文化的深厚渊源

元宵节,作为中国传统节日之一,历来受到广泛的喜爱。每年农历正月十五日,华夏大地的夜空中,灯火辉煌,彩灯映照,街道巷弄充满了节日的氛围。这一天,家家户户团聚,吃元宵、赏花灯,活动热闹非凡。看似简单的节庆活动,背后却有着深厚的文化底蕴,特别是与农耕文化的密切联系。

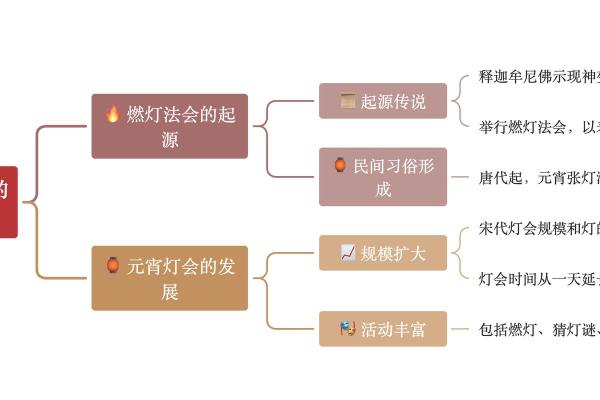

元宵节的起源:农耕与天文的结合

元宵节的起源可以追溯到古代农耕社会。农耕文化的核心是四季的轮回和天文的变化,尤其是冬去春来、万物复苏的时节。农民依赖天象变化来安排耕种,而正月十五,恰恰是冬春之交,天文学上的“春分”前的第一个重要节令,标志着一年农耕季节的开启。

在这一时节,古人有着“迎春”的传统,灯火明亮的元宵节活动便成了农耕社会对即将开始的农忙季节的祈愿和庆祝。从古代天文观测的角度来看,正月十五的“月圆之夜”象征着丰收与吉祥,农民在这一天点亮灯笼,不仅是对春天的欢迎,更是对丰收年景的期盼。

传统习俗:饮食与活动的象征意义

在元宵节的庆祝活动中,食物和习俗都是非常重要的组成部分。元宵节的传统食品——元宵,早在唐代便已成型。元宵的圆形象征着团圆和和谐,寓意着家庭成员的团聚与美满。同时,元宵的制作方法独具匠心,使用糯米粉做成球状,再包裹糖、豆沙等馅料,象征着“福”与“甜蜜”。这一食品的普及反映了中国农耕社会的自给自足与天人合一的哲学思想。

除了饮食,元宵节的灯会活动也充满了浓厚的传统色彩。自汉代以来,灯会便成为了元宵节的标志性活动。古代的灯笼不仅是装饰品,它们还承载着祈求平安、祈求丰收的寓意。灯笼的形状和图案千变万化,许多灯谜和灯彩中,也充满了民间对农业丰收和自然吉祥的期待。通过灯会,农民表达对美好生活的向往。

西汉时期的灯火盛典

西汉时期的元宵节,已初步形成了“灯火万盏,百业俱兴”的盛大场面。史书记载,汉武帝时期,宫中便开始举行灯会,广大的百姓也参与其中。那时,皇帝命令各地制作灯笼,展示各种灯谜和手工艺品,民间参与热烈。这个传统从宫廷走向百姓,元宵节的灯会逐渐成为了春节后最盛大的节日活动之一。

这一活动的背后,正是农耕文化对节令的尊重和对自然的崇拜。灯笼不仅代表着灯火通明的农田和希望,也体现了人们对天文变化的敬畏与仰望。灯会的兴盛与农业的季节性周期相呼应,正月十五,既是农历新年的结束,也是迎接春耕的开始。

明清时代的夜宴与灯谜

明清时代,元宵节的庆祝活动更趋盛大。特别是在江南一带,元宵节的灯会活动达到顶峰。史料中记载,在明清时期,灯谜已成为元宵节的必备环节。人们在灯笼上悬挂谜语,民众则互相猜谜,寓意着智慧与欢愉的交流。

这一习俗在当时,不仅仅是娱乐活动,更与农耕文化的理想社会构建紧密相连。灯谜的解答象征着对新一年农业生产的预期和对丰收的憧憬。通过猜灯谜,百姓互相交流心声,分享希望,形成了浓厚的社会氛围,也促进了人际关系的和谐。

都市中的农耕精神

如今,尽管现代社会的节日庆祝形式已发生了变化,但元宵节的传统习俗依旧得到保留和发扬。在现代大都市中,元宵节的灯会和活动依然充满活力,许多城市的地标性建筑也会举办盛大的灯光秀和灯谜活动,吸引大量游客和市民参与。

这不仅是对传统节日的传承,更是一种文化的回归。现代人依然通过这些活动感受农耕文化的根基——从食物到活动,再到象征意义,都在延续着与土地的连接,保持着与自然的共鸣。这种传承不仅体现了对传统文化的尊重,也展示了中国人对农耕文化的深厚情感和智慧。

起名大全

最近更新

- 媛字五行属什么?媛字女孩取名寓意深度解析

- 男孩名字带擎字:小名/大名的寓意连贯性设计

- 2026年05月19日(农历四月初三)乔迁合良辰吉时吗? 适合入新宅吗?

- 宁字五行属性及男孩取名的音律与寓意结合

- 节日习俗中的对联艺术:一纸对联承载千年传统

- 2026年03月26日这日子订婚旺不旺? 定下婚约能行吗

- 2026年03月20日(农历二月初二)领证有没有问题? 今日领证结婚适合吗?

- 2026年03月23日(农历二月初五)结婚是上上吉时吗? 今日办喜事算不算好日子?

- 2026年03月22日(农历二月初四)结婚合适吗? 办婚礼能算好日子吗

- 2026年03月25日(农历二月初七)是否适宜订婚? 定下婚约是否合适宜?

- 东京神社祭典:融合天文与文化的传统节日

- 2026年03月12日搬家是否大吉? 今日搬家入宅好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

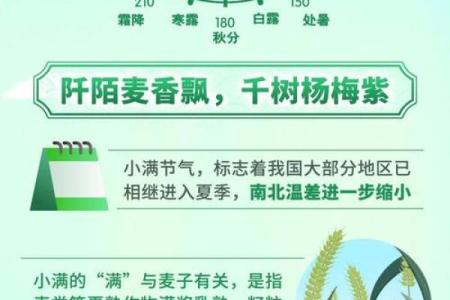

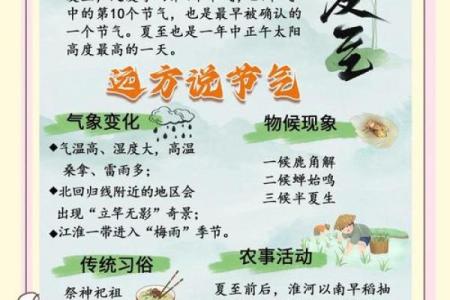

- 节气