下一个节日是什么:中秋节的团圆与农耕文化

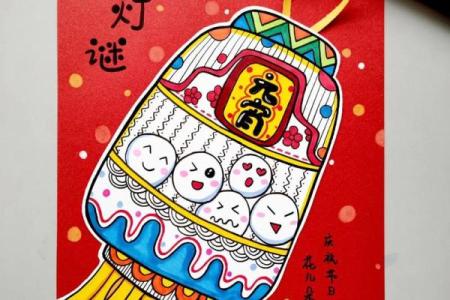

中秋节作为中国传统节日之一,不仅是对团圆的庆祝,更是农耕文化的重要体现。每年的农历八月十五,正是秋收季节的中期,丰收的喜悦与家庭团聚的温馨相交织,形成了独特的节日氛围。这个节日的起源深刻与农耕和天文现象息息相关,承载着丰富的文化内涵。

农耕文化的根基

中秋节的起源可以追溯到远古的农耕社会。在中国古代,农耕文化对人们的生活方式、节庆活动有着深远的影响。中秋节最早的根源就是农民庆祝秋收的时刻,尤其是在黄河流域一带。秋天是农业收成的季节,正值丰收之时,农民们祭月,感谢大自然的恩赐,祈求来年的丰收。月亮在农耕社会中有着重要的象征意义,它代表着丰收、圆满与幸福。

在中国古代,月亮不仅与农业生产挂钩,还与天文观察密切相关。古人通过观察月亮的圆缺变化,推算出四季的更替与农时的到来。因此,中秋节也有着浓厚的天文文化背景。月圆象征着时间的周期性与自然界的秩序,作为农耕社会的信仰之一,月亮是人们寄托希望和祝福的象征。

传统习俗的文化延续

中秋节的传统习俗多种多样,但无论是饮食还是活动,都与团圆和农业生产紧密相关。首先,月饼是中秋节最具代表性的食物。月饼的圆形象征着天圆地方的宇宙观和家庭团聚的美好愿望。月饼内的各种馅料也常常带有象征意义,尤其是传统的豆沙、莲蓉等口味,均代表着甜美的生活与丰收的象征。

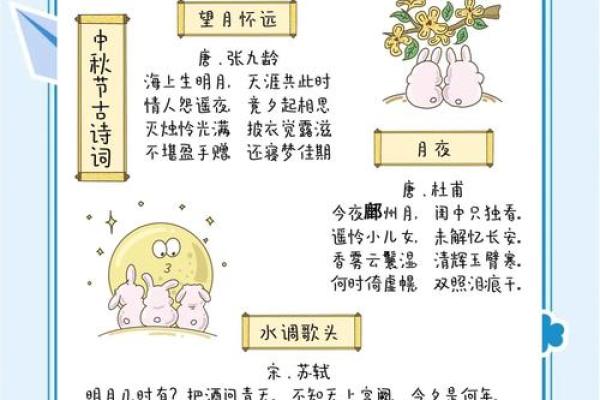

除了饮食习惯,赏月也是中秋节的重要活动。古人通过赏月,表达对大自然和生命的敬畏与感恩。许多诗人、文人都会在中秋夜写下与月亮相关的诗篇,寄托自己对家乡、亲人以及生活的深情。例如,唐代诗人苏轼的《水调歌头》便是著名的中秋诗篇,表达了对亲人的思念以及对家国团圆的渴望。

历史案例:屈原与月亮

屈原是中国历史上著名的文学家,他的诗歌作品中深刻表达了对月亮的敬仰。在《离骚》中,屈原将月亮作为寄托情感的象征,表露自己对命运和社会的不满。他的作品表现出月亮在古代人们心中既是自然界的神秘力量,也能反映人的内心情感。屈原自投汨罗江后,月亮成为了后人祭奠他的重要象征,尤其是在中秋节时,许多人通过祭月来纪念屈原。

历史案例:唐朝的月宫文化

唐朝是中国历史上文化最为繁盛的时代之一,月亮文化在这一时期尤为盛行。唐代的诗歌、绘画和民间故事中充满了月亮的身影,尤其是“月宫”这一概念深入人心。月亮不再只是农耕文化的象征,也逐渐成为了诗意的象征。在唐代,宫廷的庆祝活动中,赏月已成为一项重要仪式,皇帝与大臣们在中秋之夜共同祭月,祈求国家安宁、百姓富足。这一传统延续至今,成为现代中秋节的重要习俗之一。

家庭团聚与社会影响

今天,中秋节依然是人们最为重视的节日之一,特别是在现代社会,节日的意义不仅停留在家庭团圆的层面,还包含了对传统文化的传承和发扬。尽管随着时代的发展,许多现代人生活节奏加快,但依然有不少家庭会在中秋之夜聚集在一起,吃月饼、赏月、聊天,传递着对家人和亲朋的思念与祝福。

同时,现代社会的中秋节也呈现出新的庆祝方式。许多城市会举行大型的中秋晚会,推广中秋节的文化价值,让更多的人了解并尊重这一传统节日。社会媒体的普及也让更多的人在网上分享自己的中秋节庆祝方式,进一步加深了对团圆与农耕文化的认同与传承。

通过这些传统习俗和现代转化,中秋节逐渐成为了一个不仅仅是农耕文化的延续,更是中华民族情感和文化认同的重要象征。在现代生活中,尽管科技和城市化进程不断推进,但中秋节依旧保持着它独特的魅力,成为了人们心灵的寄托和文化的纽带。

起名大全

最近更新

- 解析筱字五行:女孩取名如何利用属性提升运势

- 2026年05月18日乔迁趋吉避凶了吗? 今日入新宅算不算好日子?

- 2026年04月11日(农历二月廿四)装修选的是良辰吉时吗? 装修有没有问题?

- 2026年05月17日(农历四月初一)乔迁合适吗 今天乔迁入住是好日子吗?

- 2026年03月19日(农历二月初一)领证是上上吉时吗? 今日登记领证算不算好日子?

- 想给殷姓女孩取大气恢弘的名字,有什么好名字?

- 2026年03月21日(农历二月初三)结婚行吗? 办喜事是否是好日子?

- 解析女孩名字中楚字的五行属什么及寓意内涵

- 2026年04月10日装修合适吗? 这日子装修好吗

- 命运密码:日带病符如何揭示你命中的隐秘挑战

- 男孩用丰字取名:五行属性与寓意的终极适配指南

- 八字命理中的五大误区,颠覆你对命运的认知

- 八字

- 吉日

- 起名

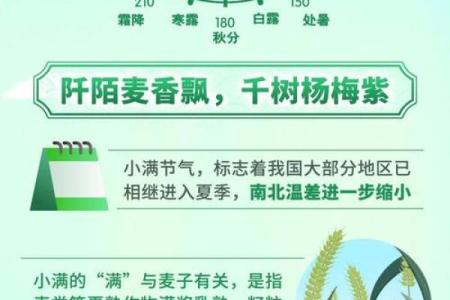

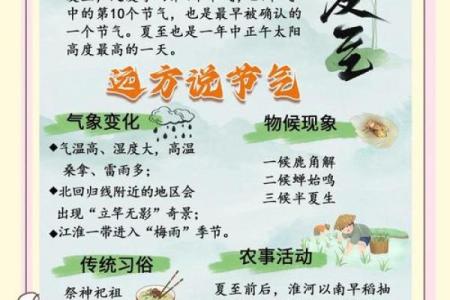

- 节气