春耕忙碌中的自然节令与生活智慧

春天,是万物复苏的季节,也是农民一年中最为忙碌的时刻。随着气温回升,田野里的农耕活动逐渐展开,春耕的准备工作几乎是每个农民的“年度大事”。在春耕期间,不仅是农田里的繁忙景象,还有着与自然节令和生活智慧息息相关的传统习俗,它们与天文变化、农业活动以及日常饮食密切相连。

天文与农耕:春耕的天文背景

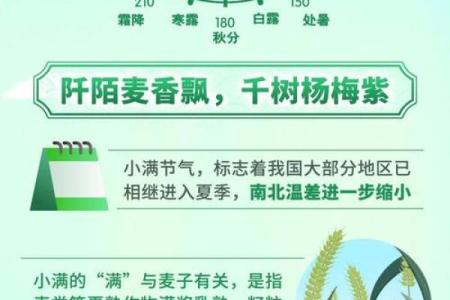

春耕的时间往往与太阳的运行密切相关,特别是春分时节的到来。春分,是二十四节气中的重要时刻,标志着春天的正式开始。根据天文的变化,春分时太阳直射赤道,昼夜平分,气候渐暖。古人通过观察天象,制定了适合农耕的时令安排。例如,《吕氏春秋》中就提到“春分、秋分,气均而和”。这句话的含义是,春分时节气候适宜,昼夜均衡,农田的温湿度恰到好处,正是播种的最佳时机。

在这个节令下,农民通常会根据气温变化、土壤湿润度来决定何时下种,而春耕的忙碌正是从春分前后开始的。通过天文变化预测天气,为农业生产做出合理安排,是古人长期实践积累出的生活智慧。

传统习俗:春耕中的饮食与活动

春耕不仅是对土地的耕耘,也是对身体的劳作。在这个时期,民间常有许多与农业相关的节令活动与饮食习俗。在饮食方面,春季的食物往往以清淡、营养为主。例如,春分时节,很多地方会吃春菜、春筍等应季蔬菜,这些食物清爽、富含维生素,有助于调理春季因气候变化而可能出现的体内湿气重和虚弱症状。同时,农民常常会以这些时令食材制作汤品,既能为身体提供所需的营养,又能增加春耕时所需的体力。

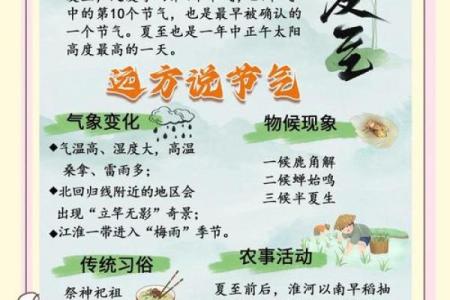

除了饮食,春耕时节也有一些传统的民俗活动,例如“春社”,这是一项庆祝春天到来的节日活动。在春社期间,农民会举行祭祀活动,祭祀土地神、谷神等,以祈求丰收。通过这些仪式,农民不仅表达了对自然神灵的敬畏,也将天人合一的思想融入到日常生活中。

历史案例:农耕文化的传承

在中国的历史中,农耕文化的影响深远,春耕活动也多次出现在古代文献中。一个典型的例子便是《周礼》中的农事描述。书中详细列举了农耕过程中应遵循的节令和礼仪,强调每个节气的重要性。例如,在“春作”部分,书中提到春耕开始的标志是“上农之时”。这意味着春天的到来,农民应开始整地、播种,这不仅是一项工作,更是一种对自然规律的尊重与遵循。

另一个历史案例则来自唐代的诗歌文化。唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中提到:“离离原上草,一岁一枯荣。”这句诗形象地描绘了春天草木复苏、农田生机勃勃的景象。农田的变化不仅反映了季节的流转,也与农耕文化息息相关,提醒人们在春耕时节要与自然同步,抓住最佳的播种时机。

春耕文化的延续与创新

进入现代社会,尽管农业生产技术得到了飞速发展,春耕的时间表和传统习俗依旧被许多地方所继承与发扬。现在的春耕不仅依赖于天文、气候的变化,也结合了现代气象学和农业科学的成果。但无论如何,春耕期间的农田管理、作物种植和传统的节令饮食依旧被许多农民所遵循。

现代的春耕活动与过去相比,注重更多的科学技术。例如,使用先进的气象预报系统来预测天气变化,精准掌握最佳播种期。然而,在许多地方,春耕时节依旧保留着祭祀土地神和亲自耕作的传统,以此表达对自然的尊敬和感恩。与此同时,春耕的饮食习惯也没有改变,春菜和春筍依然是人们餐桌上不可或缺的时令美食。

通过对这些传统习俗和历史案例的解析,我们看到春耕不仅仅是农业生产的开始,更是人类与自然和谐共处的体现。每年的春天,农民们不仅耕种着土地,也在传承着千百年来的自然智慧与文化。

起名大全

最近更新

- 解析筱字五行:女孩取名如何利用属性提升运势

- 2026年05月18日乔迁趋吉避凶了吗? 今日入新宅算不算好日子?

- 2026年04月11日(农历二月廿四)装修选的是良辰吉时吗? 装修有没有问题?

- 2026年05月17日(农历四月初一)乔迁合适吗 今天乔迁入住是好日子吗?

- 2026年03月19日(农历二月初一)领证是上上吉时吗? 今日登记领证算不算好日子?

- 想给殷姓女孩取大气恢弘的名字,有什么好名字?

- 2026年03月21日(农历二月初三)结婚行吗? 办喜事是否是好日子?

- 解析女孩名字中楚字的五行属什么及寓意内涵

- 2026年04月10日装修合适吗? 这日子装修好吗

- 命运密码:日带病符如何揭示你命中的隐秘挑战

- 男孩用丰字取名:五行属性与寓意的终极适配指南

- 八字命理中的五大误区,颠覆你对命运的认知

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气